Dans l’ombre d’œuvres plus amples, Un été chez grand-père demeure le film le moins connu de la première période dite « autobiographique » de Hou Hsiao-hsien. L’étiquette ne va pas de soi : contrairement à Un temps pour vivre, un temps pour mourir, situé dans les années 1950 (soit à l’époque où le cinéaste était enfant), Un été chez grand-père déplace les souvenirs de jeunesse de HHH dans le Taïwan contemporain des années 1980. S’il ne s’agit donc pas à proprement parler d’un récit à la première personne, le film prolonge et affine une écriture de la réminiscence, déjà amorcée par Les Garçons de Fengkuei. Dans la première demi-heure, cette poétique tend d’abord à rendre sensible la texture particulière de l’été, alors que Dong-Dong et sa petite sœur Ting-Ting passent les vacances à la campagne aux côtés de leurs grands-parents, suite à l’hospitalisation de leur mère à Taipei. La narration se fragmente en une succession de séquences déliées (l’observation d’une course de tortues, une baignade dans la rivière, des jeux à la maison, etc.) pour restituer la manière dont les activités enfantines viennent remplir une latence temporelle, marquée autant par la douceur de l’oisiveté que par l’ennui. Hou Hsiao-hsien élabore une mise en scène embrassant le double mouvement de la mémoire : d’un côté, elle garde la trace d’une atmosphère diffuse, liée à un espace ou à un décor ; de l’autre, elle se focalise sur des visions fulgurantes, marquant les personnages comme au fer rouge.

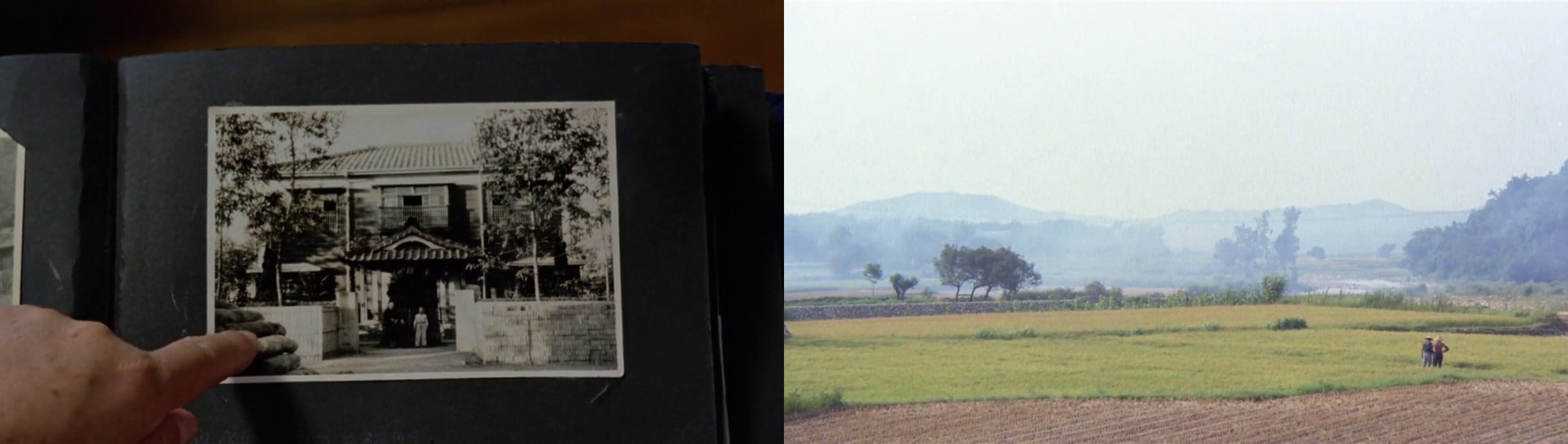

Une séquence met en abîme cette double dynamique, au moment où Dong-Dong feuillette un vieil album de famille avec son grand-père. Le vieil homme procède d’abord à un petit rituel, en écoutant sur son tourne-disque un air ancien, sans doute contemporain des photos qu’ils s’apprêtent à regarder, comme s’il voulait transmettre à son petit-fils une sensation intime de ce temps révolu. Un insert dévoile alors l’une des pages de l’album, montrant la devanture de la maison familiale devant laquelle pose un personnage minuscule. Le grand-père pointe du doigt certains éléments qu’il accompagne de commentaires inaudibles, de sorte qu’à la composition de la photo (un plan large) répond le souvenir précis de quelques détails. Plus encore, HHH noue la situation à sa propre mise en scène, notamment par la musique élégiaque devenue extradiégétique, qui déborde dans la séquence suivante s’ouvrant sur un panorama majestueux de la campagne taïwanaise. Le cinéaste jette ainsi un pont entre la réminiscence du grand-père et son propre rapport à l’image : après une série de paysages, la caméra longe en contre-plongée les feuilles d’un arbre, marquant le passage d’une vision d’ensemble à une appréhension plus sensorielle et concrète. On retrouve à plusieurs reprises cette logique de découpage : le goût privilégié de HHH pour le plan large met à distance l’action filmée pour l’inscrire dans un décor composé de façon picturale (les ruelles, le pont de la rivière, une fontaine au centre d’une place), tandis qu’une poignée de cadres plus rapprochés circonscrivent un élément (un camion télécommandé jaune vif, un enfant nu endormi sur la route, etc.). Les situations sont ainsi filmées comme des souvenirs, reléguant parfois à la marge le cœur de l’action, à l’image d’une course de tortues interrompue par un plan large s’articulant autour d’un immense arbre – le suspens contemplatif ne permettra pas de connaître l’issue du jeu. Motif essentiel des œuvres de jeunesse de Hou Hsiao-hsien (déjà présent dans ses films de commande plus impersonnels tels que Cute Girl et Green Green Grass of Home), cet arbre majestueux constitue une parcelle affective, tour à tour espace de jeu et point de rendez-vous amoureux. Il cristallise la manière vibrante, intime et sentimentale, dont HHH filme la campagne taïwanaise où il a grandi.

Pour autant, Un été chez grand-père est loin de se limiter à un simple horizon nostalgique. Cette dialectique formelle évolue à mesure que la tonalité du film s’assombrit, passée la chaleur lumineuse de son entame. HHH continue de filmer des jeux d’enfants, mais les drames des adultes s’immiscent peu à peu dans le cadre : la délinquance des adolescents qui les conduira en prison, la rigidité morale du grand-père qui le mène à renier son fils, plusieurs grossesses fortuites… Les plans d’ensemble prennent alors une nouvelle portée, suggérant que l’innocence de la jeunesse ne constitue pas un monde clos et étanche à la violence, la contrainte sociale et la mort. La mise en scène adopte le point de vue tronqué des jeunes protagonistes : les intrigues secondaires ne se devinent que par bribes, qu’il s’agisse de bouts de conversations entendus à la dérobée ou de gestes entraperçus dans l’entrebâillement d’une porte. Le spectateur se trouve dans la même position que les enfants : il lui faut reconstituer les enjeux du récit de déduction en déduction. D’où la récurrence d’un contrechamp sur un ou plusieurs gamins observant la scène à laquelle on vient d’assister – témoins silencieux des tragédies du monde triste des grandes personnes.

L’alliance du plan large et du gros plan devient ici un moyen de figurer la manière dont une image traumatique s’imprime et persiste dans la mémoire d’un enfant. Cette idée se cristallise dans deux séquences construites selon un découpage presque identique : dans la première, Dong-Dong découvre un homme à la tête ensanglantée ; dans la seconde, Ting-Ting aperçoit le visage d’une femme inconsciente après avoir chuté d’un arbre. Le premier plan de chaque séquence est structuré par un jeu de surcadrages grâce auquel le visage de la victime apparaît emboîté dans la profondeur de champ. Réutilisé tout au long du film pour embrasser le point de vue partiel des personnages, le surcadrage devient ici presque excessif, pour matérialiser à la fois une distance physique et temporelle. L’image, reléguée au fond du cadre, agit comme une réminiscence traumatique : un souvenir que les expériences ultérieures ont peu à peu recouvert sans jamais parvenir à l’effacer. Les deux plans suivants, montés en champ-contrechamp entre la victime et l’enfant, traduisent alors la manière dont cette vision distante s’est imposée à leur regard avec la force d’un gros plan – révélant le saisissement brutal d’une perception d’enfant confrontée à la violence du réel.

La beauté du film réside ainsi dans sa manière de composer un mouvement rétrospectif à partir de temporalités hétérogènes, traduisant la complexité de notre rapport au temps. Le motif récurrent du train illustre à merveille cette idée. D’un côté, il revient régulièrement dans les plans de paysage, occupant le fond du champ ou striant les compositions de lignes de fuite, pour saisir la temporalité quotidienne de cette campagne taïwanaise. De l’autre, il surgit de façon brutale à des moments clés pour amplifier les affects des personnages : lorsque le grand-père s’apprête à frapper son fils renié, le train passe juste derrière eux, intensifiant symboliquement leur éloignement ; au moment où Ting-Ting risque de mourir écrasée sous les rails, un train bouche soudainement le cadre dans une intense déflagration visuelle et sonore. Sous ses contours de film léger, Un été chez grand-père révèle déjà la singularité du style de Hou Hsiao-hsien, dont le cinéma procède par variations et déplacements de motifs. Un dernier exemple marquant : à deux reprises, Ting-Ting lève les yeux vers le ciel (d’abord pour observer un feu d’artifice, puis pour suivre la progression d’une amie qui grimpe dans un arbre), avant de les baisser (vers un oiseau mort heurté par les étincelles, ou pour observer démunie la chute de son amie). Une nouvelle fois, l’enjeu est de saisir comment un regard se construit à partir d’expériences violentes : toute la force du film réside dans sa capacité à ne pas suivre un récit linéaire d’apprentissage, mais à le faire éprouver par une expérience affective et sensible de la durée, en jouant sur la différence et la répétition de situations et de plans. Pour citer une célèbre formule de Tarkovski, c’est de cette manière que HHH parvient à « sculpter le temps ».