Le volcan zombie d’Uturuñcu en Bolivie montre des signes inquiétants après 250 000 ans.

À plus de 6 000 mètres d’altitude dans les Andes centrales, le volcan Uturuñcu intrigue depuis longtemps les géologues. Silencieux depuis 250 000 ans, il refuse pourtant de se laisser oublier. Secousses sismiques, dégagements de gaz : les signes de vie sont bien présents, comme un vieux lion qui grogne dans son sommeil.

Un consortium international de chercheurs a décidé de percer ce mystère en combinant sismologie avancée, modélisation physique sophistiquée et étude chimique des roches.

Lire aussi :

Les scientifiques obtiennent des images du sous-sol de Uturuñcu inédites grâce aux séismes

Pour comprendre ce qui se passe sous le volcan, l’équipe scientifique a analysé plus de 1 700 événements sismiques.

Grâce à une méthode appelée tomographie sismique, ils ont produit des images haute résolution de la croûte terrestre sous Uturuñcu. Le principe est simple : les ondes sismiques ralentissent ou accélèrent selon les matériaux traversés, révélant ainsi la structure du sous-sol.

Résultat : une étrange déformation en « sombrero » du terrain, où le centre se soulève tandis que les pourtours s’affaissent lentement.

Une formation naturelle certes élégante, mais qui n’augure rien de bon pour les villages voisins !

Une menace pas si immédiate, mais sérieuse

La question brûlante : Uturuñcu va-t-il bientôt exploser ? La réponse rassure à moitié : l’activité détectée ne semble pas annoncer une éruption imminente.

Selon l’étude, le soulèvement du terrain serait causé par le mouvement de liquides et de gaz chauffés géothermiquement, accumulés dans des réservoirs peu profonds sous le cratère.

Ce comportement « zombie » s’expliquerait donc par des circulations internes, sans véritable montée de magma à grande échelle pour le moment.

Mais prudence reste mère de sûreté : dans le monde des volcans, même les réveils lents peuvent devenir brutaux.

Une méthode précieuse pour surveiller d’autres volcans

Cette enquête sur Uturuñcu dépasse le simple cas bolivien. Les chercheurs ont démontré que croiser géophysique, géologie et modélisation permet d’analyser des volcans réputés inactifs.

Sur Terre, plus de 1 400 volcans sont potentiellement actifs, beaucoup affichant un calme trompeur semblable à celui d’Uturuñcu.

La méthodologie employée pourrait ainsi servir de nouvel outil de surveillance pour éviter des catastrophes dans d’autres régions à risque.

Une collaboration scientifique à l’échelle planétaire

Cette prouesse scientifique n’aurait pas été possible sans une coopération entre la Chine, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Des experts de l’université d’Oxford, de l’université des sciences et technologies de Chine et de Cornell ont mis en commun leurs compétences en imagerie sismique, en modélisation physique et en analyse chimique.

Une synergie remarquable, prouvant que même face aux soubresauts de la Terre, la meilleure arme reste la collaboration internationale.

Vers une compréhension plus fine des volcans “zombies”

L’étude d’Uturuñcu, publiée dans la revue PNAS, ouvre un nouveau chapitre dans la compréhension des volcans dits « zombies » : des géants endormis mais jamais vraiment morts.

La vigilance reste de mise, car même si le réveil complet d’Uturuñcu n’est pas pour demain, son comportement anormal fournit une précieuse fenêtre pour mieux anticiper les dangers géologiques qui nous entourent.

Les volcans les plus surveillés du monde en 2025

Ces volcans sont sous haute surveillance en raison de leur activité récente ou de leur potentiel éruptif majeur, avec des systèmes de monitoring sophistiqués incluant sismologie, déformation du sol, émissions gazeuses et observation satellite. Les super-volcans comme Yellowstone et les Champs Phlégréens sont particulièrement suivis pour prévenir des catastrophes à grande échelle.

Source :

Y. Liu, J.M. Kendall, H. Zhang, J.D. Blundy, M.E. Pritchard, T. Hudson, & P. MacQueen, Anatomy of the magmatic–hydrothermal system beneath Uturuncu volcano, Bolivia, by joint seismological and petrophysical analysis, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122 (18) e2420996122, https://doi.org/10.1073/pnas.2420996122 (2025).

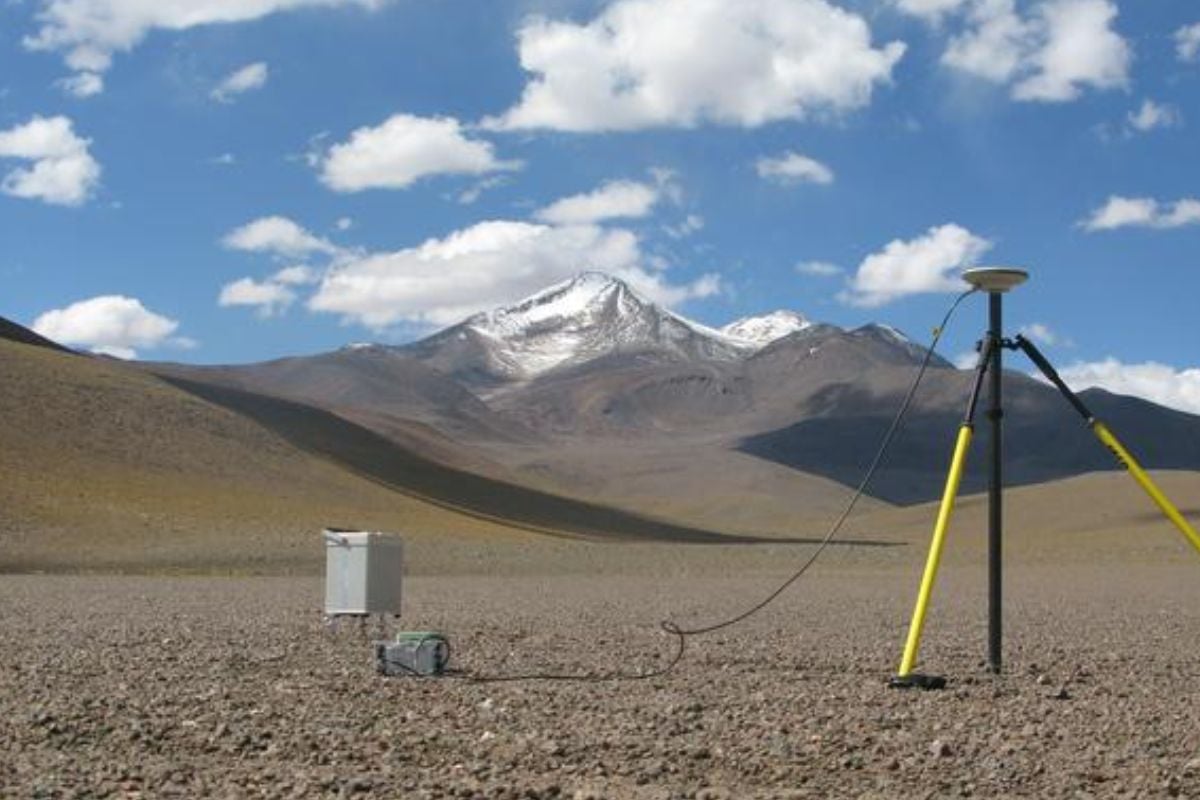

Image : Gravimètre et station GPS avec le Cerro Uturuncu en arrière-plan. Photo credit : Duncan Muir, Cardiff University.