Cent cinquante objets, bijoux, tatouages, tissages, photographies invitent à découvrir une civilisation dans laquelle la femme tient un rôle central.

/Photo M-E.B.

Née d’un partenariat du Mucem avec la Fondation Jardin Majorelle et le musée Pierre Bergé des arts berbères à Marrakech, l’exposition Amazighes invite à découvrir les richesses d’une civilisation millénaire, qui s’étend de l’Égypte aux Canaries. Tout un symbole à Marseille, où vit une diaspora amazighe (berbère). « C’est une reconnaissance de cette culture et une invitation à la connaître ou à la redécouvrir », affirme la co-commissaire Salima Naji, architecte et docteure en anthropologie, au côté d’Alexis Sornin, directeur des musées Yves Saint Laurent Marrakech et Pierre Bergé des arts berbères. Le terme amazighe a été préféré à celui de berbère. « Aujourd’hui on ne dit plus « Esquimau », on dit « Inuit », poursuit Salima Naji. Il s’agit pour les peuples de se nommer par des noms qu’ils ont choisis eux-mêmes. Le mot berbère est dérivé de « barbare » et désignait tous les peuples non-grecs. »

« Se prémunir du mauvais œil »

Cent cinquante objets, épingles en argent ciselé (fibules), bijoux, tatouages, tissages, photographies invitent à découvrir une civilisation dans laquelle la femme tient un rôle central sur les questions d’éducation et de transmission. La parure « n’est pas là pour faire beau » mais a une fonction, pratique et symbolique, d’appartenance à une tribu ou de protection. « Ce sont des bijoux utiles, les fibules permettent de tenir des vêtements sans coutures par exemple », poursuit Salima Naji.

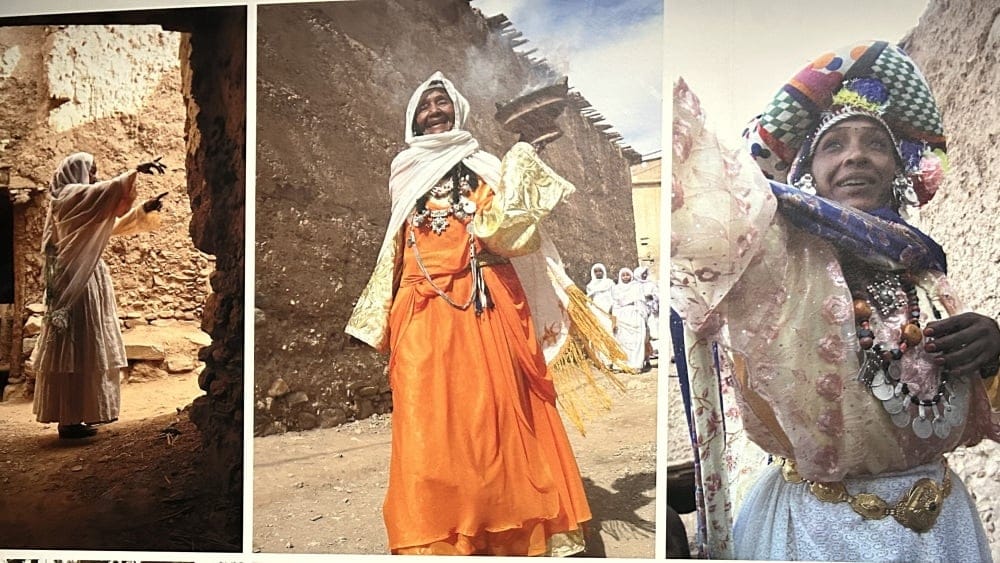

Photographies de femmes dans l’Atlas marocain prises entre 2015 à 2019 par Fredie Ghirardotti. / Photo M-E.B.

Photographies de femmes dans l’Atlas marocain prises entre 2015 à 2019 par Fredie Ghirardotti. / Photo M-E.B.

L’ornementation fait toujours sens. Les cercles sont omniprésents sur les façades de maison, les portes en bois ou les corps tatoués, pour prémunir du mauvais sort. « Dans les sociétés agraires marquées par les aléas de la sécheresse et des maladies, se protéger est un enjeu central. Le cercle, le miroir, ‘attrapent’le regard malfaisant, « le mauvais œil », et le renvoie au loin. » Plus loin, des poupées kabyles colorées étaient utilisées pour implorer la pluie.

L’exposition consacre aussi un chapitre aux pionniers qui se sont intéressés à cette culture orale pour la préserver, tels que Henriette Camps-Fabrer qui compila les savoir-faire féminins dans son livre Les bijoux de la grande Kabylie, ou le médecin du travail Mohamed Sijelmassi qui recensa les tatouages. Ceux-ci ne sont pas un signe d’individualisation comme dans les sociétés occidentales, mais d’appartenance à une tribu.

Cette réflexion sur le tatouage se poursuit et s’achève avec une œuvre d’art contemporaine : La main de Farid Belkahia, une peinture grand format avec laquelle le peintre marocain rend hommage aux traditions de sa mère et de sa grand-mère. Son tableau peint au henné, lumineux et poétique, invite à la méditation.

« Amazighes, cycles, parures, motifs » du 30 avril au 2 novembre 2025. Inauguration mercredi 30 avril en entrée libre de 16h à 21h. mucem.org