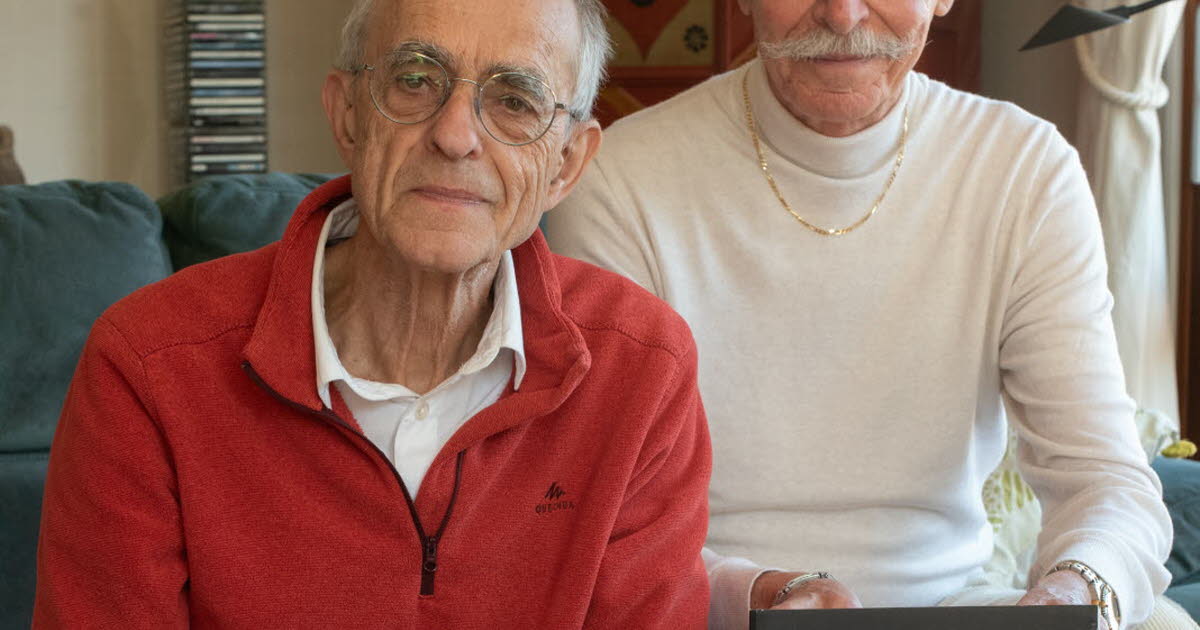

Jean-Luc Dufay, petit-fils de Louis Dufay et Patrick Fourneret, rendent enfin l’hommage qu’il mérite à l’inventeur Comtois dans un beau livre.

Dans l’ombre des frères Lumière

Dans l’ombre des frères Lumière et de leur célèbre autochrome, un autre Franc-Comtois compte au firmament des précurseurs de la photographie en couleur. Louis Dufay, né en 1874 à Baume-les-Dames, aurait pu se contenter d’une vie confortable et paisible en suivant la tradition familiale du droit. Mais sa créativité a pris le dessus.

Un artiste qui rompt la tradition familiale de juriste

Chez les Dufay, on est effectivement notaire de père en fils depuis 1771. Et Louis embrasse d’abord une carrière d’avoué, en s’installant à Chaumont, en Haute-Marne. Avant de céder aux démons de l’art et de l’invention qui le consument depuis l’adolescence. Peintre et sculpteur au talent déjà reconnu, il présente en 1905, dans une exposition à Langres, douze études et portraits photographiques en couleur sur papier dont le procédé, aujourd’hui encore, nous est « parfaitement inconnu », soupire son petit-fils, Jean-Luc Dufay.

Le Bisontin, ancien professeur d’histoire géographie, n’a réellement découvert l’importance de son aïeul dans l’histoire de la photographie qu’aux abords de la trentaine. « Louis est mort en 1936. Mon père avait quinze ans et je pense qu’il a fait un blocage sentimental. Le fantôme de notre grand-père était présent à travers la trace de ses activités : des photographies, des peintures, des meubles sculptés mais on ne connaissait pas grand-chose de lui… Si ce n’est l’idée que je m’en étais faite, qu’il était l’inventeur de la photographie en couleur. »

La révélation dans l’appartement familial

La révélation patiente au grenier de l’appartement familial, au 123 Grande rue, à Besançon, sous la forme d’une masse d’archives. « Adolescent, j’avais pu constater qu’il figurait aux côtés d’Auguste et Louis Lumière dans l’encyclopédie Larousse, à la bibliothèque municipale, mais ce n’est qu’en tombant par hasard sur ces archives que j’ai pu me rendre compte de l’ampleur de son œuvre. Fasciné, j’ai souhaité les exploiter de façon scientifique, à travers un mémoire de maîtrise de DEA. »

Les choses en sont restées là, jusqu’à ce que Jean-Luc Dufay soit sollicité par Patrick Fourneret, collectionneur acharné et fasciné par l’histoire et la technique photographique. Membre du Club Niepce-Lumière, ce Bisontin est notamment l’auteur d’un ouvrage de référence sur « Les appareils laboratoire du Daguerréotype au Photomaton ». Et il est surpris, lors d’une conférence sur l’histoire de la photographie en Franche-Comté, que Louis Dufay n’y soit point cité. Décision est prise de rendre hommage à ce très grand inventeur dans un beau livre, à paraître début juin.

Plus qu’un pionnier, un visionnaire

Car l’aventure de Louis Dufay, se poursuit bien au-delà de la photographie. Il a également été un pionnier du cinéma couleur, avec le film Dufaycolor, qui va littéralement révolutionner la pratique amateur. Il fut également un visionnaire dans les normes qu’il développe pour ses différents produits, qui ressemblent comme deux gouttes d’eau à celles appliquées de nos jours aux capteurs numériques.

Louis Dufay, pionnier de la photographie et du cinéma en couleur de Jean-Luc Dufay et Patrick Fourneret, Edouard Hollande, avec une préface de Jean-Noël Jeanneney, 400 pages, édité par le Club Niepce Lumière, 53 €

Louis contre Louis, Lumière contre Dufay

Un portrait sur épreuve papier présenté à Langres par Louis Dufay en 1905. Un exploit technique incroyable en l’état des connaissances de l’époque. Louis Ducos du Hauron, considéré comme le père de la photographie couleur en France n’y est pas parvenu et Louis Lumière travaille encore sur son Autochrome. Photo Frédéric Jimenez

Comment Louis Dufay obtient-il des tirages de photographies en couleur sur papier en 1905 ? Qui plus est des portraits très naturels qui supportent moins les poses longues qu’une nature morte ou un paysage. La sensibilité des procédés est déjà très faible à l’époque et l’ajout de filtres pour obtenir les couleurs allonge encore considérablement le temps de pose. Beaucoup s’y sont cassé le moral avant lui, notamment Louis Ducos-du-Hauron et Charles Cros, les pères de la trichromie.

Dufay améliore-t-il leur procédé ou celui de l’abbé Graby, curé de Malanges dans le Jura, un autre passionné avec qui il est entré en contact ? Nul ne le sait. Pourtant, cela vaut à la petite exposition langroise où ces tirages sont présentés, l’honneur d’une brève dans la presse internationale. Et pour cause : ils ont été obtenus en une seule prise de vue, alors qu’il en fallait trois, devant des filtres de couleur différents, jusqu’alors. Et le tirage a été réalisé dit-on « avec la même facilité ».

Une question de financement

Ce n’est pourtant pas cette voie qu’emprunte le Baumois lorsqu’il se lance dans l’aventure industrielle deux ans plus tard, avec un procédé de plaque photographique couleur. Aujourd’hui on dirait une diapositive. En 1907, les frères Lumière viennent de mettre sur le marché leur Autochrome dont le brevet a été déposé trois ans plus tôt. Celui-ci est basé sur les grains de fécule de pomme de terre colorés en rouge (orangé), vert et bleu. Emprisonnés dans une résine ils filtrent la lumière qui atteint la couche sensible. C’est la synthèse additive, dont la juxtaposition des trois couleurs de base permet de recomposer toutes les couleurs du spectre ou donne du blanc lorsqu’elle est complète. Le succès est immédiat, avec 50 millions de plaques Autochrome produites dès la première année.

Louis Lumière est déjà l’inventeur d’une plaque photographique noir et blanc rapide, à l’âge de 17 ans, et bien sûr du cinématographe. Il dispose d’une surface financière qui lui a permis de développer un projet d’une grande complexité mais aussi de la puissance de feu et de la réputation de ses ateliers pour son lancement. Louis Dufay, lui, doit faire le tour de la famille et des amis pour financer ses recherches sur son Dioptichrome mais aussi s’associer à un poids lourd de l’époque, les établissements Guilleminot & Boespflug, avec qui les rapports seront compliqués, pour en assurer la production. Manquant des fonds nécessaires à l’aboutissement de son projet, Louis Dufay vendra ses brevets aux Anglais qui en feront le renom.

Un réseau d’une grande précision

À part cela, il part lui aussi sur une plaque couleur (diapositive) en synthèse additive mais, et c’est là que le procédé diffère de manière radicale, en créant une fine trame colorée très régulière, un réseau de lignes croisées, qui confère plus d’authenticité et de précision à ses plaques. Là, où celles de Louis Lumière ont un rendu pointilliste, certes d’un charme fou, beaucoup moins précis, en raison de l’impossibilité de distribuer les grains de fécules selon un schéma suffisamment rigoureux.

Du Dioptichrome à la Dufaycolor, de la photographie au cinéma couleur

Négatif et positif d’un film à réseau Dufay encore bichrome à cette date, estimée à 1913.

En 1907, Louis Dufay crée la Société des plaques et produits Dufay (SPPD), et s’installe à Chantilly. Dès 1911, sa plaque Dioptichrome qui utilise un dense réseau de très fines lignes colorées en rouge, vert et bleu, est prête. Elle surpasse en précision, en rendu et en transparence la plaque Autochrome du Bisontin Louis Lumière.

Un manque d’investissement chronique

Mais l’industrialisation du procédé va se heurter à un manque de fonds chronique qui ne permet pas à Louis Dufay de dépasser les problèmes de fabrication, qui entraînent trop de pertes, malgré un travail acharné. Pourtant, le Dioptichrome est apprécié de ses utilisateurs et primé dans divers salons internationaux. Mais à peine 400 plaques sont produites par jour quand l’usine Lumière sort 6 000 de ses Autochromes.

La dette se creuse et, juste avant guerre, le lien est rompu entre la SPPD et ses associés, Guilleminot et Boepsflug, qui lui assurent un support technique et financier. Mais, déjà, un investisseur anglais pointe le bout de son nez : Ilford. Mobilisé comme infirmier, Louis Dufay va réussir à convaincre le ministère qu’il sera plus utile à la France en poursuivant ses recherches, notamment dans le domaine de la photographie aérienne et des blessures de guerre. Il en profite aussi pour proposer un procédé d’imperméabilisation des ailes d’avions, alors tendues de toile sur une armature.

Démoli par Charles Pathé

En 1920, Louis Dufay crée une nouvelle société, Versicolor, dédiée à la photographie couleur sur papier, à l’impression des couleurs, une imprimerie de grande qualité qui ne suffira pas à financer le coût des recherches et s’attaque enfin à la transposition de son réseau au film cinématographique en acétate. Il a l’idée du tirage couleur sur papier depuis 1909 et en 1922, sa présentation devant les anciens élèves de l’école polytechnique fait un carton. Associé à un photographe de renom, il a convié tout ce beau monde à une séance de portrait. Et se présente comme « la seule maison au monde » capable de réaliser cette prouesse pour l’époque.

Côté cinéma, la concurrence est rude et la pire estocade est portée par Charles Pathé qui déconseille au grand réalisateur Abel Gance de s’intéresser à un procédé « voué à l’échec » selon lui. Pourtant, la future Dufaycolor surmonte un à un tous les obstacles techniques et s’apprête à révolutionner l’univers du cinéma, sauf un : celui de son découvert à la banque.

L’Angleterre à la rescousse

En 1924, Ilford revient à la charge et en 1928, c’est le papetier Spicer qui rachète les brevets de Louis Dufay, le mettant largement à l’abri du besoin. La Dufaycolor va poursuivre sa carrière Outre-Manche, grâce à des investissements réalistes pour achever son industrialisation, avec l’aide d’Ilford.

Neuf ans s’écoulent tout de même avant une mise sur le marché mais la pellicule supplante alors tous ses concurrents avec sa sensibilité record de 16 ISO, contre 10 ISO à la Kodacolor. Mais le véritable génie de Spicer va être d’adapter cette pellicule à tous les formats, notamment amateurs qui vont, plus que les professionnels, faire son réel succès jusqu’en 1957.

Sa dernière création : l’héliophore

Un paravent décoré en héliophore par Louis Dufay démontrant non seulement son extrême ingéniosité mais aussi un grand talent artistique. Photo des archives Dufay

À l’abri du besoin, après la vente de ses brevets, Louis Dufay revient s’installer à Besançon, en 1930, où il achète l’immeuble du 123 de la Grande rue. Il s’y consacre à sa nouvelle passion : les papillons. Le démon de l’invention ne l’a pas quitté pour autant.

C’est en admirant les reflets de la lumière sur les ailes iridescentes d’un bleu métallique du Morphos, un papillon brésilien que lui vient une nouvelle idée. En reproduire les effets sur du métal. Il y parvient sur de l’aluminium, en gravant un fin réseau de lignes microscopiques qui réfractent la lumière différemment suivant sa source. L’héliophore est né.

Cette fois, le procédé industriel est vite trouvé et les commandes affluent pour des cartes postales, la décoration d’emballage de boîtes de chocolats et des images pieuses. L’artiste qui sommeille en Louis Dufay lui trouve des applications plus élaborées du domaine de l’art pur.

Mais la fin est proche. En 1936, l’inventeur succombe à un infarctus pendant un séjour à Nice, à l’âge de 62 ans. « Je pense qu’il s’était épuisé au travail », regrette Jean-Luc Dufay, désolé de n’avoir pas connu ce prodigieux grand-père.

Pour autant, la carrière de l’héliophore n’est pas achevée. Elle ne s’éteindra qu’en 2012. Pierre Latrobe, le mari de Simone Dufay, la fille de Louis, reprend la production. On en fera des puzzles incroyables, des affiches et des couvertures de disques psychédéliques… Des artistes comme Vasarely s’en emparent. Ils feront également la couverture de la réputée collection de livres de science-fiction « Ailleurs et demain » chez Robert Laffont. Et l’immense cinéaste Henri-Georges Clouzot, l’utilisera pour une scène de son film maudit L’enfer avec Romy Schneider.