« À l’heure où ces lignes sont écrites, une pénible évidence s’impose : l’Ukraine est en passe de perdre la guerre. C’est une réalité dure à admettre pour l’auteur de ces lignes : les Ukrainiens se sont battus – et continuent de se battre – avec un extraordinaire courage et aussi une grande ingéniosité. À ce titre, la victoire de l’agresseur russe revêt une dimension profondément immorale ; mais la guerre est une question de rapports de force.

Il convient donc de voir les choses en face, et c’est précisément ce qui nous est si difficile. Se reconstitue ici ce « déni de guerre » qui caractérise l’Europe occidentale depuis l’avant-guerre : après avoir refusé de croire à l’attaque russe du début 2022, avoir espéré en une guerre courte à la lumière des pourparlers de paix initiaux, nous être montrés stupéfaits par les atrocités de Boutcha (alors que le ciblage des populations civiles est le propre du temps de guerre depuis l’avènement de la guerre moderne au début du XXe siècle), après avoir tablé sur une réussite de la contre-offensive ukrainienne du printemps-été 2023, c’est à présent le déni de défaite qui s’impose.

Pourquoi ? On peut comprendre que la défaite de l’Ukraine étant aussi la nôtre, nous nous refusions à en admettre la réalité ; on peut comprendre également que tout discours un tant soit peu réaliste puisse passer pour une forme de défaitisme. Mais dans ce déni se glisse aussi une large part d’ignorance de la logique profonde d’une guerre de positions, dont il n’y a finalement que très peu d’exemples dans notre contemporain. Deux seulement, à dire vrai : la Grande Guerre entre la fin 1914 et l’été 1918, et la guerre Iran-Irak des années 1980.

« Un ennemi nous désigne »

Dans une guerre de ce type en effet, la défaite de l’un des deux camps peut rester longtemps invisible, les deux forces en présence s’assiégeant réciproquement en procurant un avantage à la défensive sur l’offensive qui rend presque illusoire toute percée décisive susceptible d’entraîner l’effondrement adverse. Ainsi, début octobre 1918, qui eût dit que l’armée allemande était vaincue, alors que les buts de guerre allemands avaient été atteints à l’Est, que la Belgique était entièrement occupée (ainsi que de larges fractions du territoire français), et alors que les combattants allemands « tenaient » en infligeant de lourdes pertes aux armées alliées ? Et pourtant, cette même armée allemande était indiscutablement défaite depuis juillet-août 1918…

Il en est un peu de même en Ukraine aujourd’hui. Depuis décembre 2023, celle-ci a perdu plus de 4 000 km2, dont près d’un millier au premier trimestre 2025. Avec la fin de tout vrai soutien des États-Unis (pour ne pas dire davantage…), que ne peuvent compenser les Européens, plus rien ne sépare l’Ukraine d’une perte définitive des territoires occupés par la Russie (soit plus de 18 % de son territoire) ; elle pourrait devoir accepter, sous contrainte américaine, d’autres dispositions de limitation de souveraineté que nous ignorons encore à ce stade.

Certes, on pourra répliquer que la défaite ukrainienne ne signifie pas, symétriquement, une victoire véritable de la Russie, tant le bilan stratégique de la guerre paraît élevé pour cette dernière. Mais ceci ne pourra être évalué qu’à plus long terme ; pour l’instant, c’est bien à la défaite ukrainienne que nos sociétés sont confrontées. Et sans doute leur refus de l’envisager les prépare-t-elle mal à la suite, tellement menaçante : car un ennemi, désormais, nous désigne. »

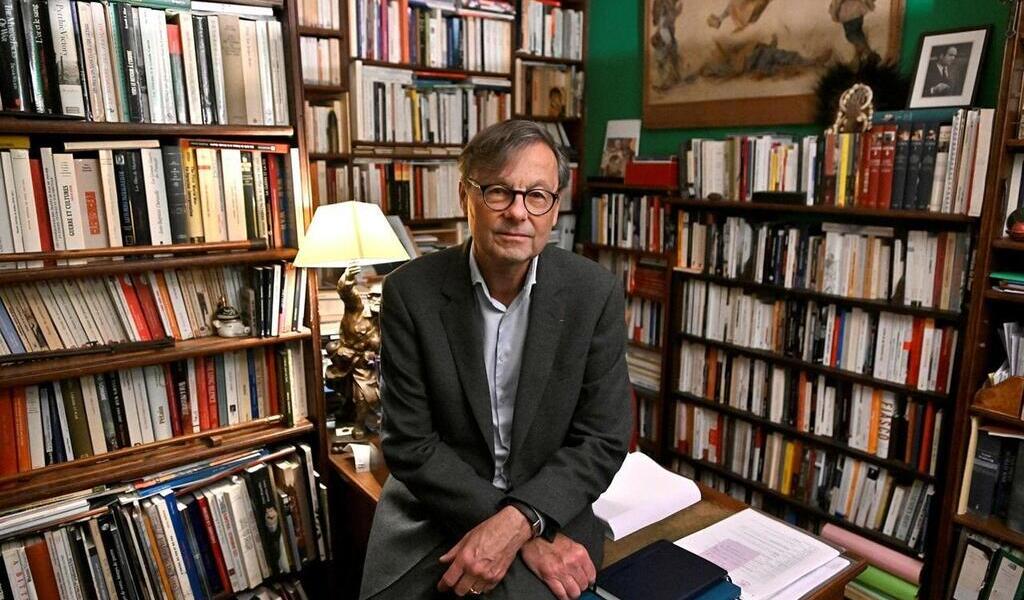

(*) Historien. Les éditions Armand Colin viennent de rééditer son essai « Les armes et la chair : trois objets de mort en 1914-1918 ».