Arrière-plan: Philip John Bainbrigge (CC BY 2.0). Montage: Pivot.

Arrière-plan: Philip John Bainbrigge (CC BY 2.0). Montage: Pivot.

Nos voisins du sud s’intéressent à notre eau depuis longtemps. Plusieurs traités entre le Canada et les États-Unis ont déjà été mis en place pour permettre une gestion des eaux à la frontière des deux pays. Mais aujourd’hui, Donald Trump en veut davantage pour répondre à la sécheresse dans certains États et à la demande grandissante des entreprises.

« Vous avez des millions de litres d’eau qui se déversent depuis le nord avec les couches de neige… Et ils ont essentiellement un très grand robinet ». Voilà les mots employés l’an dernier par le président des États-Unis, Donald Trump, qui convoite l’eau canadienne.

La Californie subissant toujours de fortes sécheresses, Trump s’intéresse particulièrement à l’eau de la Colombie-Britannique.

« Trump doit s’assurer de l’approvisionnement de l’eau pour renforcer la sécurité nationale des États-Unis », explique Gilles Vandal, professeur à l’Université de Sherbrooke et spécialiste en histoire américaine. « La sécurité nationale, ça rejoint les intérêts nationaux d’un pays. C’est souvent ça qui cause des guerres commerciales, froides ou dans le pire des cas, des conflits armés. »

Quel avenir pour l’eau canadienne?

Les discussions sur le Traité du fleuve Columbia ont été ravivées par le nouveau président américain, dans la foulée des tarifs imposés au Canada.

Ce traité entre le Canada et les États-Unis, entré en vigueur en 1964, vise à contrôler d’éventuelles inondations et à produire de l’énergie hydro-électrique grâce à la construction de quatre grands barrages : trois au Canada, les barrages Keenleyside, Duncan et Mica, et un aux États-Unis, le barrage Libby.

L’énergie produite est exploitée par BC Hydro, qui distribue de l’électricité à 95 % de la population de la Colombie-Britannique. Comme le complexe de barrages sur la rivière permet aussi d’optimiser la production d’électricité aux États-Unis, ceux-ci s’engagent à retourner au Canada la moitié de la production supplémentaire réalisée de leur côté, pour une valeur de 150 à 250 millions $ par année.

Barrages construits dans le cadre du Traité du fleuve Columbia. Carte: Mira Sawires.

Lors de l’inauguration du traité, le premier ministre de la Colombie-Britannique à l’époque, W.A.C Bennett, avait un agenda clair en tête, explique John Wagner, professeur d’anthropologie environnementale à l’Université de la Colombie-Britannique dans l’Okanagan. « Son approche était : “Disons oui à l’Amérique. Vous voulez que nous construisions des barrages pour augmenter ce que vous produisez chez vous, alors payez-nous et nous le ferons” », résume le professeur.

De plus, en 1948, de fortes inondations avaient dévasté plusieurs villes le long du fleuve, notamment Vanport City, à l’époque la deuxième plus grande ville d’Oregon. C’est pourquoi les barrages ont été construits, afin d’éviter ces ravages.

La cessation du traité a été établie au plus tôt en 2024. Toutefois, un préavis de dix ans est nécessaire avant de cesser le traité. Maintenant que le Canada peut demander l’arrêt du traité depuis un an déjà, cela place les États-Unis « dans une position très vulnérable en cas d’inondation », selon John Wagner.

Affaires mondiales Canada a débuté en 2018 un processus officiel de négociation avec les États-Unis en vue de renouveler le traité.

En 2024, le président Joe Biden et le premier ministre Justin Trudeau ont affirmé être parvenus à une entente de principe sur la modernisation et le renouvellement du traité. Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada, a par ailleurs souligné en novembre dernier l’importance de finaliser un accord clair entre les deux pays.

Les négociations ont cependant été suspendues par les États-Unis en mars dernier.

« Vous avez des millions de litres d’eau qui se déversent depuis le nord avec les couches de neige… Et ils ont essentiellement un très grand robinet. »

Donald Trump

John Wagner explique que depuis la ratification du traité, les relations entre les deux pays ont été relativement amicales, malgré les vulnérabilités auxquelles font respectivement face les États-Unis et le Canada. Il est d’avis que la clé pour un bon entretien du traité est un lien durable entre les deux pays.

Face aux nouveaux tarifs douaniers, des Britanno-Colombien·nes suggèrent de riposter aux menaces américaines en mettant fin à ce traité. Adrian Dix, ministre de l’Énergie et des Solutions climatiques et responsable du traité, a affirmé en février avoir reçu de nombreuses propositions visant à suspendre l’approvisionnement en électricité et en eau vers les États-Unis. C’est cependant une voie qu’il n’envisage pas : « quitter unilatéralement le traité n’aurait que peu d’effet sur le différend actuel ».

À plusieurs reprises récemment et depuis son premier mandat, le président Trump a aussi signifié son souhait de rediriger davantage d’eau depuis le nord vers des régions plus arides comme la Californie, le Midwest ou encore le Texas, notamment pour des fins agricoles.

Le ministre Adrian Dix, quant à lui, a affirmé que « cette idée selon laquelle l’eau de la rivière Columbia serait utilisée à El Paso ou autre part n’est tout simplement pas exacte ».

John Wagner assure que rien ne présage que le Canada accepterait au pied de la lettre les conditions de Trump ni que nous acheminerions plus d’eau que nécessaire à nos voisins du sud. « Nous sommes le pays en amont. Nous n’aurions donc aucune raison de donner plus d’eau que ce que nous permettons déjà avec le traité actuel. »

« Le Canada est actuellement un bon garçon qui fournit de l’eau, mais qui peut très bien fermer le grand robinet vers le fleuve Columbia à tout moment », dit Gilles Vandal.

L’eau canadienne convoitée : historique de projets avortés

Il existe un autre accord entre les États-Unis et le Canada, le Traité des eaux limitrophes, qui détermine depuis 1909 la protection, l’utilisation et le partage de l’eau le long de la frontière.

C’est que l’idée d’exporter l’eau du Canada vers les États-Unis ne date pas d’hier.

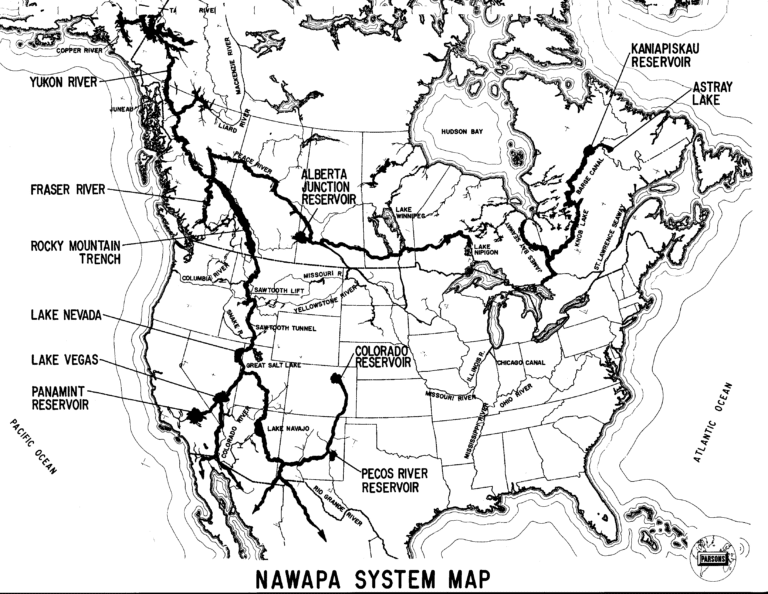

Dès les années 1950, le Corps du génie de l’armée américaine envisageait une vaste réorganisation des ressources hydriques nord-américaines à travers un projet de grande envergure : la North American Water and Power Alliance (NAWAPA).

Ce plan prévoyait le transfert de quelque 300 milliards de mètres cubes d’eau en provenance de l’Alaska, du Yukon et de la Colombie-Britannique, avec un budget estimé à 100 milliards de dollars canadien en 1964, soit près d’un trillion $ en 2025. Une somme colossale pour une initiative qui, malgré son ampleur, n’a jamais été concrétisée.

Plan conceptuel du projet NAWAPA. Image: Ralph M. Parsons Company/California Water Library

En juin 1999, le ministère des Relations internationales du Québec publiait un rapport sur les enjeux internationaux liés à l’eau et présentait des projets qui, comme celui de la NAWAPA, ont tous avorté.

En effet, dès les années 1960, un premier projet proposait de détourner les rivières Mackenzie, Yukon, Athabasca, Peace et Fraser afin d’alimenter l’Ouest américain.

Un autre projet, le canal Grand, envisageait de transporter l’eau de la baie James jusqu’au bassin des Grands Lacs, pour approvisionner le Midwest et le sud-ouest des États-Unis via un réseau de pipelines.

De son côté, le North American Waters Master Plan (NAWAMP) prévoyait d’acheminer l’eau du lac Ontario directement vers la ville de New York.

Dans les années 1980, alors que la Californie traversait une période de sécheresse, la Colombie-Britannique a accordé six permis d’exportation d’eau douce à des compagnies privées américaines. Toutefois, sous la pression de l’opinion publique, ces autorisations ont été révoquées dans les années 1990, entraînant une poursuite judiciaire contre le Canada par la société américaine Sun Belt Water. Finalement, aucune réclamation valable n’a été déposée et le procès n’a jamais eu lieu.

À la défense des eaux canadiennes

Face à la montée des inquiétudes, le gouvernement fédéral a pris des mesures.

En 1999, le ministre des Affaires étrangères, Lloyd Axworthy, a présenté un projet de loi visant à modifier le Traité des eaux limitrophes. Les élections fédérales de 2000 ont cependant interrompu les discussions. La loi en ce sens a finalement été adoptée deux ans plus tard. Celle-ci interdit le captage à grande échelle des eaux canadiennes, notamment celle des Grands Lacs.

En effet, détourner l’eau des Grands Lacs vers l’Ouest américain pose un problème environnemental majeur : les voies maritimes pourraient ne plus fonctionner correctement. « Si cette eau des Grands Lacs n’arrive pas au Québec, par exemple, le niveau du fleuve Saint-Laurent sera beaucoup plus bas, ce qui compliquera le passage des navires », affirme Gilles Vandal.

Faire des canaux pour contrôler l’eau ou la dévier n’est pas une solution durable, expose-t-il aussi. « Même si le Canada a 20 % des ressources d’eau potable dans le monde, si on modifie l’écosystème, on peut avoir des résultats inattendus, les conséquences environnementales vont être très importantes. »

« Nous sommes le pays en amont. Nous n’aurions donc aucune raison de donner plus d’eau que ce que nous permettons déjà. »

John Wagner, UCBO

Ces discussions s’inscrivent alors dans un contexte où la demande en eau douce ne cesse d’augmenter aux États-Unis. Le rapport publié en 1999 par le ministère des Relations internationales du Québec évaluait qu’entre 1980 et 2000, la consommation d’eau aurait bondi de 41,5 % en Californie, de 42 % au Texas, de 58,2 % en Floride et de 70 % en Arizona.

Lors des négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) dans les années 1980-1990, le Canada a refusé d’aborder la question de l’eau dans les accords commerciaux. En 2001, le président George W. Bush a tenté de rouvrir le débat en entamant des discussions avec Ottawa afin d’inclure l’eau dans les échanges, dans l’espoir d’atténuer les pénuries. Cela n’a cependant pas fonctionné.

Le dossier a refait surface en 2011, lorsque l’ancien premier ministre du Canada Jean Chrétien a estimé qu’un débat national sur le « partage de l’eau » était nécessaire. Deux ans plus tard, en 2013, le Parlement canadien a adopté la Loi sur la protection des eaux transfrontalières, interdisant ainsi l’exportation de l’eau notamment vers les États-Unis.

Actuellement, le gouvernement canadien estime que « les projets de grande envergure qui visent à transporter de l’eau à des fins d’irrigation sont beaucoup trop coûteux, en plus d’être inacceptables du point de vue environnemental et social, pour être réalisables ».

À l’échelle du Québec, Frédéric Lasserre, professeur de géographie à l’Université Laval, explique dans un article de 2017 que l’exportation de l’eau québécoise causerait non seulement de grands impacts sur l’environnement, mais aussi ne serait pas rentable au niveau économique.

De plus, il expliquait déjà dans un autre texte en 2009 que les projets passés n’avaient donné aucun fruit, puisqu’ils n’étaient ni portés ni encouragés par les populations locales.

En effet, pourquoi venir en aide à un pays qui ne sait tout simplement pas gérer ses propres ressources, s’interroge le professeur, en entrevue avec Pivot. « Autrement dit, qu’ils fassent leurs devoirs d’abord, et ensuite, on pourra voir si on peut envisager de vendre ou d’exporter une partie de notre eau », dit Frédéric Lasserre.

Il mentionne que dans les faits, les acteurs principaux dans l’élaboration de projets de transferts massifs d’eau étaient des groupes d’ingénieurs, sans qu’il y ait pour autant des conversations intergouvernementales sérieuses.

Par ailleurs, l’opinion populaire s’est détériorée à partir des années 1980, reléguant les projets de transferts à quelques brèves discussions sans impact tangible.

Reste que la présence d’un Donald Trump nouvellement réélu se fait ressentir.

Cela dit, Frédéric Lasserre précise que le statu quo au niveau des transferts d’eau demeurera malgré les incertitudes, notamment en raison des enjeux financiers.

« Si Trump veut faire plaisir à une partie de l’opinion publique, une partie de sa base électorale, oui, il peut essayer de faire pression sur le Canada pour aller de l’avant avec de tels projets. Mais à ce moment-là, ce sera une rationalité purement politique et pas économique », dit-il.

Cet article a été réalisé dans le cadre d’un cours de journalisme de collaboration piloté par le DESS en journalisme de l’Université de Montréal sous la supervision de Claudine Blais.