Une richesse en danger

Défini par des chercheurs à la fin des années 80, le concept de “hotspot” qualifie ces pays ou ces secteurs géographiques denses en biodiversité et où, dans le même temps, pèse une (des) menace(s) avérée(s).

« Les plantes, toutes espèces confondues, ne sont évidemment pas réparties uniformément dans le monde, et certaines régions du globe sont très riches », présente Frédéric Pautz. « Donc, au moment d’établir des stratégies de conservation des plantes et des écosystèmes, ces zones sont prioritaires, les enjeux y étant beaucoup plus importants. De nombreux fruits et légumes consommés dans le monde proviennent d’ailleurs de ces hotspots. »

Or, diverses menaces planent aussi sur ces endroits, à savoir « le changement climatique et ses conséquences comme les tornades ou les ouragans, la surexploitation des ressources par l’Homme, la pollution des nappes phréatiques, ou encore les espèces exotiques envahissantes. »

Des zones à enjeux

À travers cette « odyssée végétale » lancée il y a deux ans, basée sur des voyages dans une dizaine de points chauds, Frédéric Pautz a pour premier objectif de mieux comprendre puis d’expliquer comment ces hotspots sont nés. « Par exemple, pourquoi il y a dix fois plus de plantes dans l’Himalaya que dans les autres massifs montagneux », enchaîne le botaniste, parlant ici de biogéographie, cette « science de la répartition des plantes et des animaux sur Terre. Cette répartition résulte d’une longue histoire, mêlant divers facteurs comme la dérive des continents, les moussons, la nature des sols, etc. Des gros travaux ont déjà été faits sur le sujet, c’est ma base de travail. »

Des solutions dégagées

C’est grâce aux échanges sur place avec les professionnels de la biodiversité, que le Lorrain compte enfin souligner les solutions et pistes de travail. Car « certes il y a des problèmes, mais aussi des gens qui bossent ! On crée des parcs nationaux , des pépinières, des banques de graines… »

Voyageant seul ou avec des confrères français, le Lorrain a, à ce jour, assuré des missions aux Seychelles , à Socotra, au Vietnam, au Kirghizistan, au Cambodge ou encore au Guatemala, dans le Caucase et en Turquie. « À chaque fois, je suis accueilli par des collègues du réseau mondial des jardins botaniques. Avec eux, j’échange sur la genèse du hotspot, les menaces spécifiques, et les solutions déployées. Évidemment, j’explique aussi le travail fait en France. »

Prochains voyages ? En avril, pour 10 jours à Chios (une île grecque très riche, « avec près de 60 espèces d’orchidées ! »), avant l’Afrique du Sud et l’Éthiopie.

Photos visibles sur les comptes Facebook et Instagram de Frédéric Pautz

Ces points chauds sur la planète

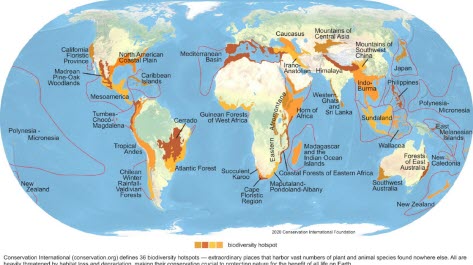

À l’heure actuelle, la communauté scientifique – qui travaille sur cette notion de points chauds de la biodiversité depuis les années 80 -, a identifié une trentaine de zones de ce type, au fil des cinq continents.

Sont ainsi considérés comme « hotspots », entre autres exemples : Madagascar et les îles du Pacifique, l’Amérique centrale, la cordillère des Andes, la région du Cerrado au Brésil, l’Himalaya, les forêts de l’est de l’Australie, la région floristique du Cap en Afrique du Sud, la Mélanésie (îles de l’océan Pacifique) ou encore les Philippines.

Plus proche de nous, le bassin méditerranéen est également estampillé « hotspot », notamment toute l’Espagne, l’Italie, une partie des pays du Maghreb, et la côte sud de la France.