Par

Rédaction Cahors

Publié le

8 avr. 2025 à 7h00

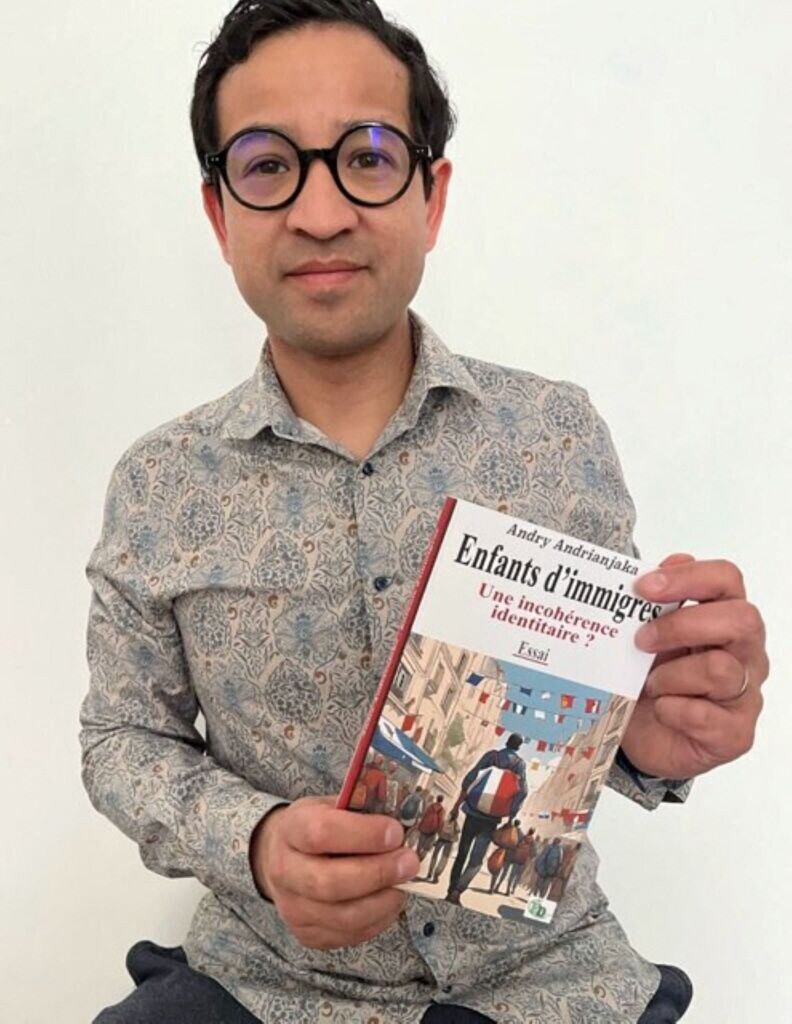

Andry Andrianjaka, principal du collège les 7 Tours à Martel, vient d’écrire un ouvrage intitulé « Enfants d’Immigrés – Une incohérence identitaire ? », paru aux éditions Douro le 1er avril dernier. Il nous explique sa démarche littéraire. À travers cet essai, il explore les questionnements identitaires des descendants d’immigrés et partage son propre vécu d’intégration.

La Vie Quercynoise : Qu’est-ce qui vous a amené à écrire vos livres ? Et plus particulièrement ce dernier ouvrage « Enfants d’immigrés » ?

Andry Andrianjaka : À vrai dire, j’ai toujours écrit. Dans mon enfance, mes textes représentaient mon quotidien, ma vie de famille, mes aspirations, mes rêves d’aventure comme c’est le cas pour beaucoup de jeunes. Cette « magie » de l’écriture s’amenuise pour certains avec l’âge, ce qui a été mon cas. Mes productions étaient essentiellement professionnelles et/ou scolaires durant de longues années. Parfois, je m’autorisais une fantaisie, un petit caprice que je gardais secret dans un classeur.

« Vivre en harmonie où je suis, avec une connaissance d’où je viens. »

Je me rends d’ailleurs compte d’une évidence, c’est que nous sommes tous « écrivains », nous avons tous « quelque chose à raconter », mais nous n’osons pas ou ne prenons pas le temps de franchir ce cap du partage. Dans mon cas, la volonté de diffuser mes textes s’est faite de manière fortuite. Mon épouse découvrait par hasard mes mots. L’émotion qui surgissait à ce moment-là de son visage m’avait décidé : il était temps. J’écrivais alors mon premier roman en 2023, puis le second en 2024. Plus particulièrement, concernant cet essai « enfants d’immigrés » il voyageait dans mon esprit depuis des années. Mon premier ouvrage était d’ailleurs une première expression de mes interrogations : « quelle place trouver quand deux cultures se confrontent en soi ? Que transmettre à mes enfants ? » Par ailleurs, la plupart des débats, des discussions s’orientent sur la question des primomigrants. Mais qu’en est-il de la jeunesse française éloignée de ses origines ? Comment vit-elle cette double appartenance ? Se sent-elle à sa place ? Toutes ces questions, j’y ai finalement répondu à titre personnel dans cet essai qui est une continuité de mon premier livre.

Comment avez-vous vécu votre propre intégration ?

Pour ma part, mes parents sont arrivés à ma naissance en France. Nous vivions alors dans un quartier cosmopolite de la banlieue toulousaine. C’est une richesse certaine, mais aussi une difficulté quand on souhaite s’intégrer. En effet, grandir dans un milieu où les codes de la société d’accueil ne sont pas maîtrisés complètement n’aide pas à comprendre le fonctionnement « naturel » du pays où on atterrit.

Pour mes parents, il n’y avait ainsi qu’une évidence : s’appuyer sur l’École et le Travail pour faire société. Ce choix, beaucoup de familles le font. Avoir une « utilité » pour le pays d’accueil n’est-il pas une garantie d’être intégré ? Néanmoins, je ne me réduis pas qu’à cela. Je n’oublie pas que je ne viens pas de nulle part, que je suis devenu ce que je suis aussi parce que des valeurs de mon pays d’origine ont transité au travers de mes actions, de ma manière d’être au monde. Finalement, mon intégration, je la définirais ainsi. Vivre en harmonie où je suis, avec une connaissance d’où je viens.

Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui ont peur de sortir de chez elles, quand elles arrivent dans un autre pays ?

Il y a autant de « vécus d’intégration » que d’immigrés. Dispenser des conseils généraux est donc difficile. Néanmoins, le meilleur conseil que je pourrais offrir est de ne pas s’isoler, de ne pas s’enfermer. Il faut comprendre que quitter son pays d’origine revient à quitter des repères sociaux, à perdre de nombreux liens humains nécessaires à la définition de l’individu. Le premier réflexe quand on arrive dans un lieu est de chercher ceux qui « nous ressemblent. »

Vidéos : en ce moment sur Actu

Retrouver des membres de sa communauté d’origine peut donc être rassurant, mais insuffisant. Il y a bien sûr les travailleurs sociaux, les associations, l’École… mais ce que je défends dans mon ouvrage va au-delà de ces liens « codifiés. » Il est nécessaire d’après moi d’y ajouter une dimension « affective. » Quoi de mieux que des liens amicaux, amoureux pour donner du sens à une existence dans un autre pays ?

Pour trouver un emploi, s’intégrer, apprendre une langue nouvelle, prendre confiance en soi, que diriez-vous ?

Trouver un emploi, s’intégrer, apprendre une langue nouvelle, tout cela est en lien avec la confiance en soi. Cette dernière est elle-même dépendante de l’état émotionnel dans lequel on se trouve. Ceci ne résulte finalement que d’une chose. La maîtrise de ce que nous sommes. C’est-à-dire la compréhension de ce qui nous définit, de notre passé pour pouvoir se projeter. Celui-ci dans la migration dépend de ce que la littérature nomme le « récit migratoire. » Cette histoire de tout ce qui concerne « un départ. » Une fois connue, elle permet d’atteindre ce que j’appelle l’harmonie personnelle ou la cohérence identitaire. Connaître ses envies, ses limites, ses règles et valeurs facilite une vie en harmonie dans une société, dans un groupe. Vivre en harmonie dans la société, c’est finalement vivre en harmonie avec soi, dans cette paix à laquelle nous aspirons tous.

Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu.