De retour à la Maison-Blanche, Donald Trump n’a pas tardé à le ressusciter et, fort d’une autorité accrue, à l’imposer. Le hasard du calendrier ne pouvait mieux le satisfaire. La date retenue pour ce premier grand défilé en plus de trente ans, ce 14 juin, est très opportunément celle du 250e anniversaire de la fondation de l’armée américaine, celle aussi du Flag Day, qui commémore chaque année l’adoption de la Bannière étoilée comme drapeau officiel des États-Unis en 1777, et celle enfin de… l’anniversaire du Président – il aura 79 ans. Aussi rien ne semble trop beau pour des réjouissances qui devraient mobiliser, ce samedi, 6 600 hommes et femmes, quelque 150 véhicules amenés de différentes bases dans tout le pays, et une cinquantaine d’avions et d’hélicoptères. Pour une facture qui avoisinera, dit-on, les 45 millions de dollars.

« Ils sont en roue libre » : aux États-Unis, la police de l’immigration ICE inquièteUne tradition vite interrompue

S’il est de tradition d’associer l’armée aux fêtes du 4-Juillet, du Memorial Day ou du Veterans Day, les États-Unis ont, contrairement à des pays comme la France ou la Belgique, perdu l’habitude d’organiser des défilés militaires. Dans les premières années de la République, qui s’était libérée de l’emprise coloniale britannique par les armes, il était, certes, logique d’honorer les soldats à qui la nation devait son indépendance. Le 4 juillet, les présidents Thomas Jefferson, James Madison, Martin Van Buren et James Polk passèrent rituellement les troupes en revue.

Puis on abandonna cette pratique. Jusqu’aux impressionnants défilés des 23 et 24 mai 1865, deux semaines après la fin de la guerre de Sécession. Devant Andrew Johnson, qui avait succédé à Abraham Lincoln, assassiné, et serait bientôt le premier président à endurer une procédure de destitution, des milliers d’hommes battirent le pavé à Washington, emmenés successivement par les généraux George Meade et William Sherman. Le premier jour, la colonne, à douze de front, s’étira sur plus de dix kilomètres. Le lendemain, les soldats furent suivis par un flot de réfugiés qui avaient fui les destructions de la guerre civile.

Peut-on se passer du matériel militaire américain ? « L’Europe a un gros point faible »Galvaniser la population

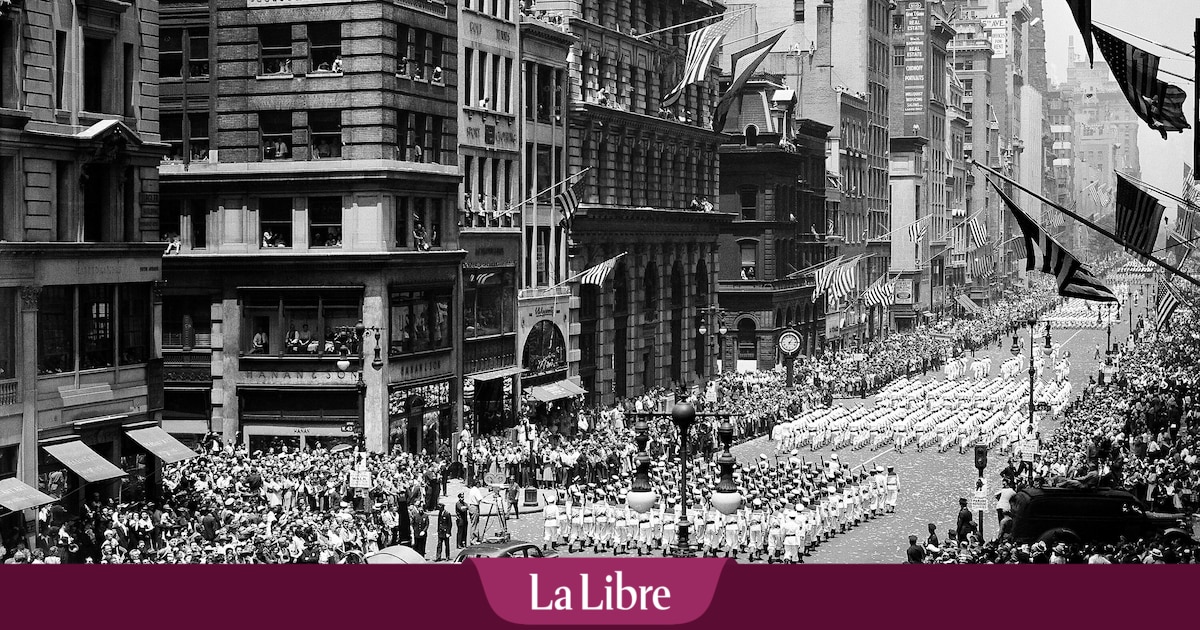

Il fallut attendre la Seconde Guerre mondiale pour retrouver une ferveur comparable. Le 13 juin 1942, deux millions de New-Yorkais acclamèrent, pendant une journée entière, leurs compatriotes appelés à servir un pays entré en guerre six mois plus tôt, après l’attaque japonaise contre Pearl Harbor. Le défilé soulignait par son nom, « At War Parade », le caractère inédit de la situation ainsi créée dans une Amérique qui pouvait penser jusque-là que son éloignement géographique la mettrait à l’abri des déflagrations en Europe et en Asie. Il importait donc de galvaniser la population. La victoire finale des Alliés fut prétexte à un second défilé, toujours à New York, le 12 janvier 1946, qui mit à l’honneur la 82e Division aéroportée et notamment son bataillon de parachutistes afro-américains.

Héros de la victoire en Europe, le général devenu président Dwight Eisenhower réhabilita logiquement le défilé militaire à l’occasion de ses deux investitures. Le contexte était, toutefois, nouveau. La rivalité avec l’URSS imposait de faire étalage de ses capacités militaires et de convaincre de sa supériorité en montrant au public – et aux diplomates en poste à Washington – les dernières acquisitions terrifiantes de l’armée américaine. En 1953, c’était un canon de 85 tonnes capable de tirer des obus atomiques à plus de trente kilomètres. En 1957, ce serait le premier missile balistique testé avec succès par les États-Unis, le « Redstone ». Quatre ans plus tard, au plus fort de la guerre froide, John F. Kennedy ne fut pas en reste : des douzaines de missiles promenés sur Pennsylvania Avenue firent sensation lors de sa prestation de serment.

« Trump présente les manifestants comme plus dangereux qu’ils ne le sont » : à Los Angeles, l’opération militaire très politique de Donald TrumpPas de victoires à célébrer

Le 8 juin 1991, sous la présidence de George Bush père, à Washington et dans d’autres villes dont New York, les Américains célébrèrent dignement la fin de la première guerre du Golfe. Dans la capitale fédérale, le plus grand défilé militaire organisé depuis 1946 marqua aussi la fin d’une époque : il n’y aurait plus de manifestation de ce genre jusqu’à l’initiative de Donald Trump. Sans doute n’y eut-il plus de victoires à fêter. Pas plus que la guerre de Corée ou celle du Vietnam, les engagements américains en Irak et en Afghanistan ne furent couronnés d’un succès incontestable – on se souvient, au contraire, de la pathétique évacuation de Kaboul en août 2021, évocatrice de celle de Saïgon en avril 1975.

Sur le bien-fondé de renouer avec la pratique, les avis sont partagés. Alors que l’Administration Trump coupe dans les budgets fédéraux et les programmes sociaux, d’aucuns déplorent des dépenses inutiles, tout en dénonçant une récupération politique aux relents de culte de la personnalité. De nombreux vétérans saluent, au contraire, une démarche qui a valeur de reconnaissance à leurs yeux. Reconnaissance synonyme de gratitude, mais aussi, tout simplement, d’existence. Beaucoup se souviennent, en effet, qu’à leur retour du Vietnam, les anciens combattants étaient ignorés, quand ils n’étaient pas méprisés. Les vétérans d’Irak et d’Afghanistan ne semblent pas toujours mieux traités.