Le musée Granet accueille une exposition internationale dans les murs de l’ancienne école de dessin de Cezanne. Parmi plus de 130 œuvres réunies, nous avons choisi de décrypter neuf toiles et un dessin, particulièrement représentatifs de sa vie et de l’évolution de son art.

Bruno Ély, directeur du musée Granet d’Aix-en-Provence a accepté de nous prêter main-forte dans ce travail d’éclairage de l’œuvre de Cezanne. Du 28 juin au 12 octobre, cet établissement historique, situé au cœur de la vieille ville d’Aix-en-Provence, présentera un peu plus de 130 œuvres du maître provençal dans une exposition internationale baptisée Cezanne au Jas de Bouffan. Des prêts rares car ces tableaux quittent rarement leurs musées d’origine. Voici notre sélection de dix tableaux à admirer sans modération.

1 « Maison et ferme du Jas de Bouffan »

Paul Cezanne, « Maison et ferme du Jas de Bouffan », 1885-1887, huile sur toile, 60,8×73,8 cm, République tchèque, National Gallery Prague. (NATIONAL GALLERY PRAGUE 2023)

Commençons par le tableau choisi pour illustrer l’affiche de l’exposition. Daté de 1885-1887, il représente la propriété du Jas de Bouffan que la famille de Cezanne posséda de 1859 à 1899. Elle a été achetée par son père, Louis-Auguste, un ancien chapelier devenu banquier à Aix-en-Provence. Cezanne a vécu et travaillé sur cette propriété agricole de 14 hectares pendant quarante ans. Il a commencé par peindre sur les murs du Grand salon, puis à l’extérieur. Sur cette toile, il représente la bastide (à gauche) et la ferme attenante (à droite) « dans une imbrication de petits volumes proches du cubisme », explique Bruno Ély. Ce tableau vient de la National Gallery de Prague (République tchèque). Le musée Granet n’avait jusqu’ici jamais réussi à se le faire prêter. « Ce tableau montre vraiment la spécificité de la période de maturité de Paul Cezanne à partir des années 1880. Il remet en cause les fondamentaux d’un paysage classique, les verticales, les horizontales. Et en même temps, ajoute-t-il, il réussit, dans un équilibre qui n’appartient qu’à lui, à trouver une stabilité qui fait référence à cet ‘art des musées’ dans lequel il voulait s’inscrire. » Sur cette toile, on a les couleurs cezaniennes : les verts, les gris-bleu et les ocres. « Une palette très restreinte mais qui suffit au génie de Cezanne qui a inventé une nouvelle peinture », conclut Bruno Ély.

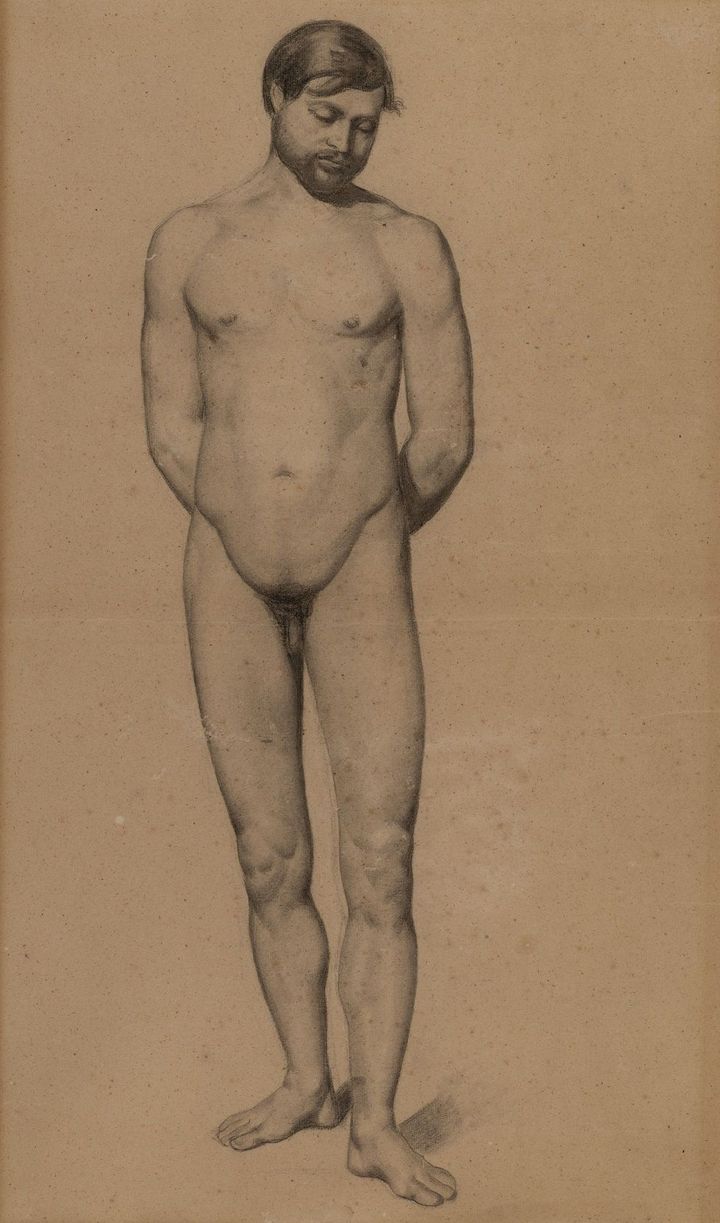

2 « Académie d’homme »

Paul Cezanne, « Académie d’homme », 1862, graphite sur papier, 62,5×47,8 cm, France, Aix-en-Provence, fonds de l’école de dessin. (CLAUDE ALMODOVAR / MUSEE GRANET / VILLE D’AIX-EN-PROVENCE)

La première partie de l’exposition est consacrée aux débuts de la vie artistique du peintre. Ce graphite sur papier, retrouvé en 1925 dans les archives de l’école de dessin, est l’œuvre de Cezanne la plus ancienne que possède le musée Granet et fut longtemps la seule. Autrefois, l’école spéciale et gratuite de dessin et le musée d’Aix ne formaient qu’un seul établissement. Les élèves n’avaient qu’un escalier à gravir pour trouver, dans les salles du musée, des modèles d’après lesquels ils pouvaient travailler. De l’âge de 18 ans à 23 ans, Cezanne y apprend à copier les anciens et s’exerce à représenter le corps humain, avec des modèles uniquement masculins à l’époque. Ce dessin montre qu’il maîtrise déjà assez bien la technique de l’estompe et des dégradés. « Il a d’abord appris à peindre et à dessiner de façon traditionnelle, explique Bruno Ély, jusqu’au moment où il a éprouvé le besoin de trouver de nouveaux modes d’expression. » À partir de 1865, avant d’entrer dans sa période impressionniste, il invente un expressionnisme pictural qu’il baptisera de façon assez crue sa « période couillarde ». Comme son ami d’enfance Émile Zola, Cezanne a une sainte horreur des bourgeois qu’il veut choquer avec sa peinture.

3 « Louis-Auguste Cezanne, père de l’artiste, lisant ‘L’Événement' »

Paul Cezanne, « Louis-Auguste Cezanne, père de l’artiste, lisant ‘L’Événement' », 1866, huile sur toile, 198,5×119,3 cm, États-Unis, Washington DC, National Gallery of Art, collection de M. et Mme Paul Mellon. (COURTESY NATIONAL GALLERY OF ART WASHINGTON)

Ce tableau venu de la National Gallery de Washington est l’un des plus célèbres de la « période couillarde » de Cezanne. Le peintre travaille au couteau à palette, une petite truelle généralement utilisée pour mélanger les couleurs. Cela produit une peinture empâtée et vigoureuse qui heurte ses contemporains. Personne ne la comprend. L’artiste représenta plus souvent son père, un homme qui l’impressionnait, que sa mère dont il était proche. Cet ancien chapelier ayant fait fortune dans la banque a tout d’un personnage balzacien. Il aurait préféré que son fils lui succède ou devienne avocat mais ne s’opposa pas à sa vocation, lui versant même une petite pension. Grâce à lui, « Cezanne n’a jamais fait aucune compromission. Sa peinture n’a jamais été alimentaire », explique Bruno Ély. Sur ses toiles, son père est soit endormi, soit en train de lire le journal. « Il n’aurait pas accepté de longues séances de pose sans rien faire », devine notre expert. Cezanne n’a pas choisi L’Événement par hasard : c’est dans ce journal qu’écrit son ami Zola et qu’il défend les impressionnistes. Sur cette toile qui mesure près de 2 mètres, son père trône dans un grand fauteuil. Sur le mur derrière lui, Cezanne a placé l’une de ses petites natures mortes, conservée par le musée d’Orsay à Paris. Elle est présentée dans l’exposition à côté de ce célèbre tableau venu des États-Unis.

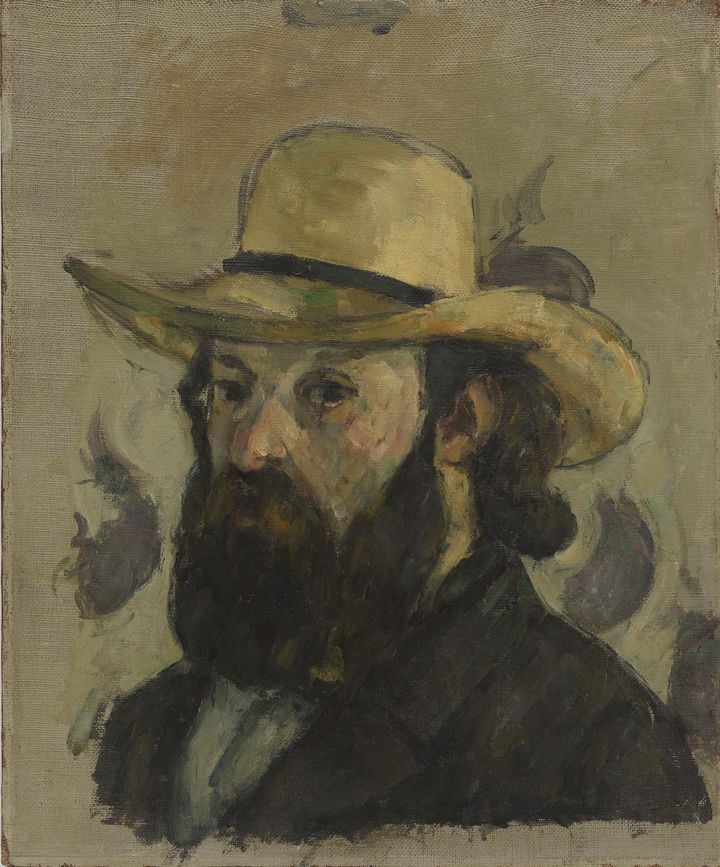

4 « Portrait de l’artiste au chapeau de paille »

Paul Cezanne, « Autoportrait au chapeau de paille », 1878-1879, huile sur toile, 34,9×28,9 cm, États-Unis, New York, The Museum of Modern Art, collection William S. Paley. (2023 DIGITAL IMAGE THE MUSEUM OF MODERN ART NEW YORK / SCALA FLORENCE)

Bien moins connu que d’autres autoportraits de Cezanne, ce petit tableau n’en est pas moins intéressant. Il montre l’artiste tel qu’il était lorsqu’il peignait « sur le motif », d’après nature. Comme ses amis impressionnistes, quand il partait s’installer face à un paysage, Cezanne emportait un chevalet de campagne et du matériel (pinceaux, tubes de couleur) qu’il portait sur son dos. Il avait aussi un bâton avec embouts ferrés. « C’était un grand marcheur », précise Bruno Ély. Le peintre portait souvent ce grand chapeau pour se protéger du soleil dont les rayons peuvent être intenses en Provence. Ce tableau est un prêt du MOMA, le grand musée new-yorkais. L’exposition ne propose rien moins que sept autoportraits de l’artiste à différents âges de sa vie. Ces jalons montrent l’évolution de sa propre représentation et par là même, de sa façon de peindre, à la manière de Rembrandt.

5 « Portrait de Madame Cezanne »

Paul Cezanne, « Portrait de Madame Cezanne », 1883-1885, huile sur toile, 46×38,3 cm, États-Unis, Philadelphie, Philadelphia Museum of Art, collection Louis E. Stern. (THE PHILADELPHIA MUSEUM OF ART / DIST. GRAND PALAIS RMN / IMAGE PHILADELPHIA MUSEUM OF ART)

Au Jas de Bouffan, Cezanne s’exerce au portrait sur ses proches. Son père, nous l’avons vu, et surtout Hortense Fiquet, une modèle professionnelle rencontrée à Paris, devenue Madame Cezanne en 1886, quatorze ans après la naissance de leur fils Paul. Ce tableau vient du musée de Philadelphie. Hortense est celle qui pose pour lui le plus fréquemment. « Le peintre se mettait très en colère lorsqu’elle osait bouger un cil pendant les temps de pose, raconte Bruno Ély. Il se mettait à crier : ‘Est-ce qu’une pomme ça bouge ?' » Le peintre travaillait extrêmement lentement. Le visage de ses modèles pouvait de ce fait perdre toute expression. « Cezanne ne fait jamais de véritables portraits, décrypte notre expert. « Il fait des figures génériques, emblématiques. La femme, le paysan. Il les représente en tant qu’archétypes. » Il n’a jamais réalisé de portraits photographiques.

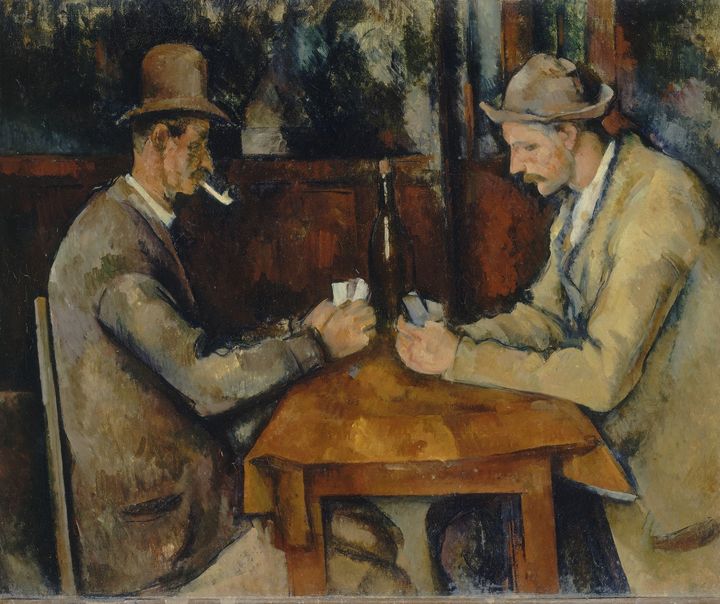

6 « Les Joueurs de cartes »

Paul Cezanne, « Les Joueurs de cartes », 1893-1896, huile sur toile, 47×56,5 cm, France, Paris, musée d’Orsay, leg Isaac de Camondo, 1911. (HERVE LEWANDOWSKI / RMN-GP / AGENCE PHOTO DE LA RMN-GP)

Majeur dans l’œuvre de Cezanne, ce thème apparaît tardivement, vers 1890. Le peintre, qui ne date jamais ses tableaux, en réalisera au total cinq versions. Deux d’entre elles, avec plusieurs personnages, semblent inspirées d’une œuvre des frères Le Nain vue dans sa jeunesse au musée d’Aix. Elles sont aux États-Unis. Cezanne restreint ensuite son sujet à deux joueurs en face-à-face. Le premier de ces tableaux est à Londres, l’autre au Qatar (vendu au prix record de 250 millions de dollars à un collectionneur en 2012) et le dernier au musée d’Orsay de Paris qui le prête exceptionnellement pour cette exposition. Bruno Ély explique que là encore, « Cezanne magnifie ce thème qui pourrait paraître trivial. Il hausse toujours le niveau de sa peinture et fait de ces paysans qui se relaxent après une journée de travail des figures emblématiques ». Des recherches récentes ont révélé qu’il a peint ces toiles iconiques dans le grand salon du Jas de Bouffan. Cezanne a fait poser les ouvriers de la ferme voisine de la maison. Comme il peint très lentement, il aurait également utilisé pour le personnage de droite une tête de mannequin.

7 « Nature morte au plat de cerises et aux pêches »

Paul Cezanne, « Nature morte au plat de cerises et aux pêches », 1885-1887, huile sur toile, 50,17×60,96 cm, États-Unis, Los Angeles County Museum of Art, don d’Adele R. Levy Fund Inc. et M. et Mme Armand S. Deutsch. (IMAGE LACMA / RMN-GP)

C’est en peignant des natures mortes que Cezanne commence vers 1860 ses recherches sur l’équilibre des formes, de l’espace et des couleurs. Il deviendra un maître du genre. Cezanne va très souvent montrer les objets les plus simples possibles, ceux que l’on trouvait dans les cuisines provençales de l’époque : pot à olives ou à gingembre, sucrier, compotier, fruits et légumes variés. Ce tableau réalisé autour de 1885 est un prêt important du County Museum de Los Angeles. Une assiette de cerises, une autre de pêches, un linge blanc, un pot vert et à l’arrière-plan, une sorte de draperie qui met l’ensemble en valeur. La simplicité de cette composition n’est qu’apparente. « Le génie de Cezanne est de parvenir à marier deux tendances a priori paradoxales : le classicisme et le baroque. Le miracle cezannien, c’est que cela fonctionne », détaille Bruno Ély. Sa composition est à la fois dynamique et tenue. Il peindra des natures mortes jusqu’à sa mort en 1906.

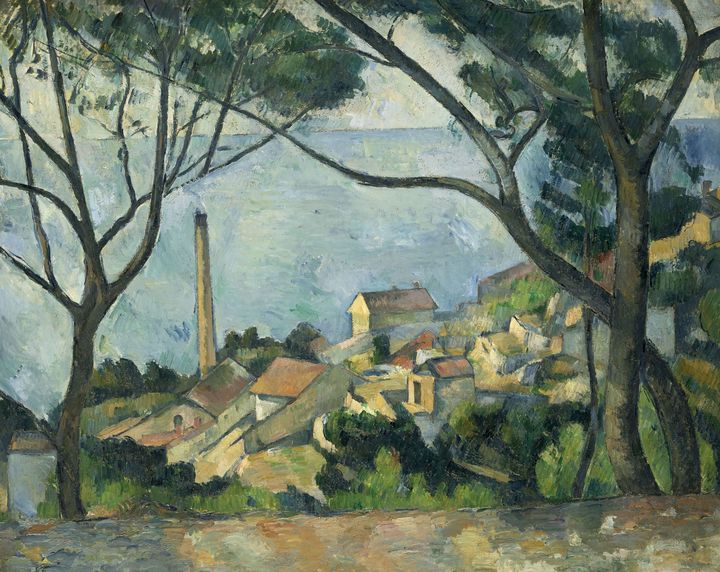

8 « La Mer à l’Estaque »

Paul Cezanne, « La Mer à l’Estaque », 1878-1879, huile sur toile, 72,8×92,8 cm, France, Paris, musée national Picasso-Paris, donation Picasso, 1978, collection personnelle Pablo Picasso. (MATHIEU RABEAU / RMN-GP)

Très ancré à Aix-en-Provence, Cezanne n’en a pas moins la bougeotte et multiplie les allers-retours. Il a peint de nombreux tableaux en région parisienne, notamment sur les rives de l’Oise. Depuis son point fixe du Jas de Bouffan, il met aussi régulièrement cap vers le Sud pour se rendre, seul ou avec sa femme et son fils, à l’Estaque, un petit port de pêche. Le village abrite quelques manufactures. Il aime ces bâtiments et ces cheminées aux formes géométriques dans un décor de carte postale. Ce tableau est un prêt important du musée Picasso de Paris. L’Espagnol a aimé Cezanne au point de collectionner ses toiles. Cette vue de l’Estaque était l’une de ses préférées. « La ligne d’horizon, très haute, n’est pas horizontale, c’est l’une des particularités de son art, détaille Bruno Ély. Rien n’est vraiment vertical ou vraiment horizontal et pourtant, tout tient magnifiquement. » Le mouvement ondulatoire des arbres donne une dynamique au tableau. Dès 1906, Georges Braque se rend sur les pas de Cezanne à L’Estaque. Sa peinture passe alors du fauvisme au cubisme, grâce à ce que Bruno Ély appelle « la leçon de Cezanne ». Le village devient la Mecque de ce que l’on appellera plus tard la peinture moderne.

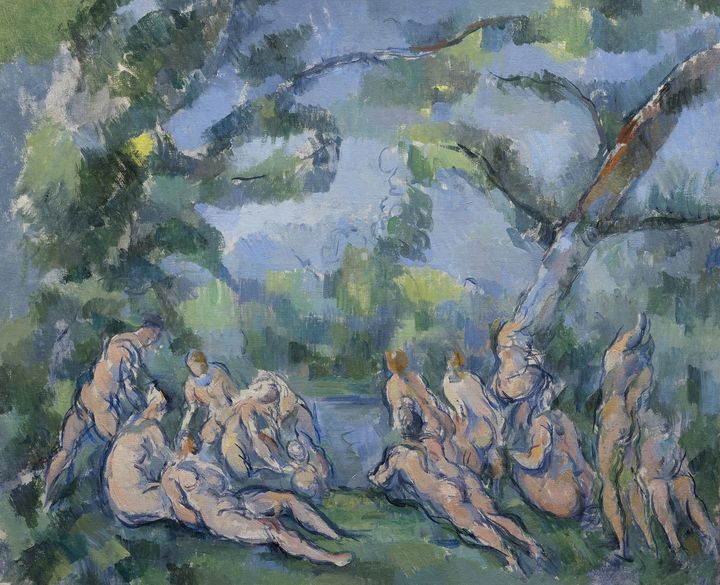

9 « Baigneuses et baigneurs »

Paul Cezanne, « Baigneuses et baigneurs », 1899-1904, huile sur toile, 51,3×61,7 cm, États-Unis, Chicago (IL), The Art Institute of Chicago, Amy MacCormick memorial Collection. (ART INSTITUTE OF CHICAGO / DIST. GRAND PALAIS RMN / IMAGE THE ART INSTITUTE OF CHICAGO)

Une section entière de l’exposition est consacrée au thème des baigneurs et des baigneuses. Des peintures, des dessins et des aquarelles mettent en lumière les recherches de Cezanne sur la figure humaine, sujet abordé dès le début de sa carrière et qu’il ne cessa de développer. Un petit tableau, mis en dépôt à Aix-en-Provence par le musée d’Orsay, annonce les « Grandes Baigneuses », trois toiles légendaires peintes à la fin de sa vie. Bruno Ély les qualifie de « testament pictural ». Sur cette toile venue de Chicago, Cezanne réussit la parfaite symbiose entre les corps nus et leur environnement. Ils s’intègrent dans le paysage sans jamais perdre leur caractère charnel. Hanté par ce sujet, le peintre a réalisé près de 200 compositions de baigneurs et de baigneuses durant sa vie. En 1907, un an après sa mort, Picasso s’inspirera selon Bruno Ély des baigneuses de Cezanne pour peindre Les Demoiselles d’Avignon, l’un de ses chefs-d’œuvre. L’Espagnol reconnaissait l’Aixois comme le père de l’art moderne et disait « Cezanne, notre maître à tous ».

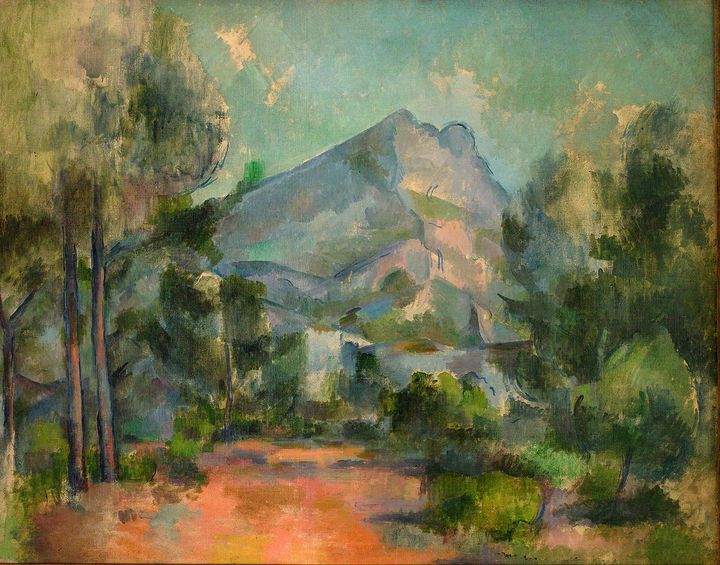

10 « La Montagne Sainte-Victoire »

Paul Cezanne, « La Montagne Sainte-Victoire », 1897, huile sur toile, 73×91,5 cm, Musée des beaux-arts de Berne, en Suisse, legs Cornelius Gurlitt, 2014. (KUNSTMUSEUM BERN)

Impossible d’oublier dans notre sélection la passion de Cezanne pour la montagne Sainte-Victoire. Cet éperon rocheux situé tout près de sa ville natale l’a toujours fasciné. Ce tableau est une vue réalisée vers 1897 depuis le plateau de Bibémus. Il a une histoire singulière, possiblement liée à la spoliation des biens juifs, puisqu’il a été retrouvé dans la collection Gurlitt, constituée sous le IIIe Reich en Allemagne. Venu du Kunstmuseum, le Musée des beaux-arts de Berne, en Suisse, ce paysage compte parmi les œuvres les plus iconiques de Paul Cezanne. Grâce à un arrangement passé entre le musée et la famille Cezanne, ce tableau sera confié tous les trois ans, pour une durée d’un an, au musée Granet. Un grand bonheur pour Bruno Ély qui admire l’étagement des plans sur cette toile admirablement composée, émerveillé par cette « montagne bleutée » émergeant au milieu des pins.