C’est une première

mondiale qui éclaire un pan resté longtemps mystérieux de la

formation des systèmes planétaires. Le

télescope spatial James Webb (JWST) a capturé la toute première

image directe d’une exoplanète extrêmement légère, orbitant autour

d’une étoile jeune située à 110 années-lumière de la Terre.

Baptisée TWA 7b, cette géante gazeuse pourrait bien réécrire les

manuels d’astronomie.

Une exoplanète dix fois plus

légère que les précédentes

TWA 7b n’est pas une planète

comme les autres. Cette géante gazeuse, dont la masse est estimée à

environ 30 % de celle de Jupiter, est la planète la plus légère

jamais détectée par imagerie directe. Jusqu’à présent, les

instruments astronomiques ne permettaient de « voir » que

des exoplanètes massives, capables de résister à l’éblouissement de

leurs étoiles hôtes.

Mais TWA 7b, bien qu’à peine

plus massive que Saturne, a été photographiée grâce à la

sensibilité extrême du JWST dans l’infrarouge moyen, et à un outil

clé embarqué à bord : le coronographe de l’instrument MIRI

(Mid-InfraRed Instrument). Ce dispositif masque la lumière

aveuglante de l’étoile pour laisser apparaître des objets plus

faibles en orbite, comme les planètes.

Un monde jeune, encore

incandescent

TWA 7b évolue dans un système

stellaire nommé TWA 7, situé dans la constellation de l’Hydre.

L’étoile centrale n’a que 6 à 7 millions d’années, un âge

extrêmement jeune à l’échelle cosmique. Sa planète n’a donc pas

encore eu le temps de refroidir. Elle brille toujours de la chaleur

résiduelle de sa formation, ce qui la rend visible dans

l’infrarouge.

Autre fait remarquable : TWA

7b orbite à 52 unités astronomiques de son étoile (soit 52 fois la

distance entre la Terre et le Soleil), à l’intérieur d’un anneau de

débris poussiéreux et rocheux. C’est précisément sa position dans

cet anneau qui intrigue les chercheurs.

La première planète

« bergère » enfin observée

Depuis longtemps, les

astronomes soupçonnent que certaines planètes jouent un rôle de

« bergères » : elles sculptent les anneaux de débris en

créant des lacunes, à la manière des lunes bergères de Saturne.

Jusqu’à présent, ce rôle n’avait jamais été observé directement

chez une exoplanète.

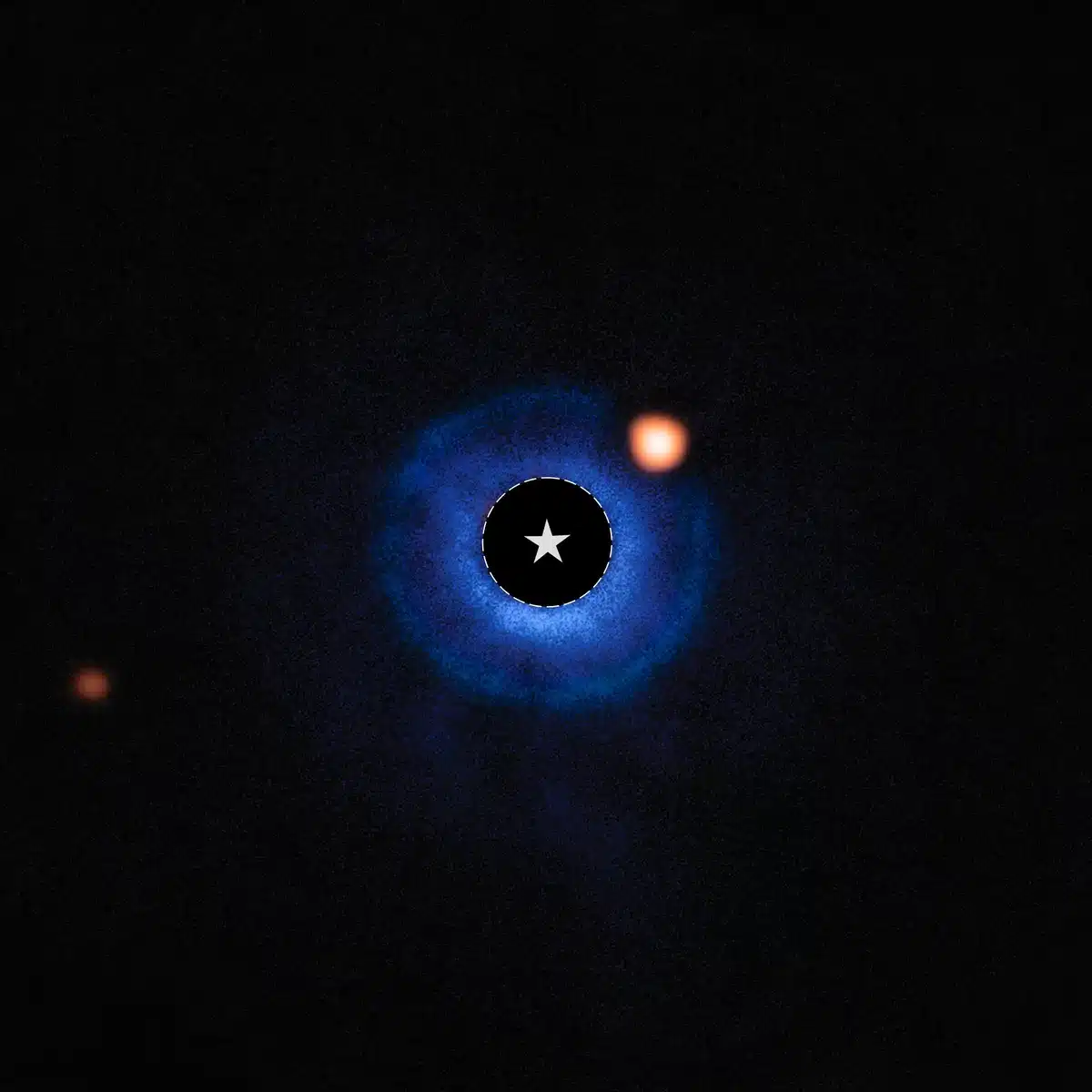

TWA 7b change la donne. La

planète se trouve au cœur d’une ouverture nette dans un anneau

étroit de poussière, flanquée de deux bandes vides. Ce

positionnement indique fortement qu’elle a modelé son

environnement, confirmant ainsi pour la première fois le rôle actif

des planètes dans la structure des disques circumstellaires.

« Cela nous montre que les

planètes peuvent bien creuser des trous dans les disques, comme on

le supposait », explique l’astronome Anne-Marie Lagrange,

directrice de recherche au CNRS et première autrice de l’étude,

publiée dans Nature le 25 juin 2025. « C’est aussi une

première preuve directe que des structures de type troyen peuvent

exister dans des systèmes exoplanétaires. »

Cette image combine les données du VLT (Observatoire européen

austral) et de l’instrument MIRI (Instrument dans l’infrarouge

moyen) du JWST. La lumière de l’étoile a été bloquée et le bleu

indique l’emplacement du disque autour de l’étoile. La tache orange

représente TWA 7b à l’intérieur du disque. Crédit image : ESA,

NASA, CSA, Anne-Marie Lagrange (CNRS, UGA), Mahdi Zamani

(ESA/Webb)Une prouesse technique et

scientifique

Observer une planète aussi

petite, aussi éloignée, et aussi jeune est une prouesse rendue

possible uniquement grâce au télescope James Webb, qui révolutionne

depuis 2022 notre compréhension du cosmos. Ce type d’observation

directe, extrêmement rare, permet non seulement de confirmer

l’existence d’une planète, mais aussi d’analyser sa lumière, et

donc potentiellement sa composition atmosphérique.

Les chercheurs prévoient

d’étudier plus en détail l’atmosphère de TWA 7b, et de poursuivre

leurs recherches pour détecter d’autres planètes jeunes, froides et

peu massives, dans le même système ou ailleurs. Car le JWST

pourrait bien ouvrir une toute nouvelle fenêtre sur les premières

étapes de la formation planétaire, jusque-là largement

inaccessibles.

Un pas de plus vers la

compréhension des systèmes planétaires

Avec cette découverte, les

astronomes font un pas décisif dans l’observation directe des

jeunes systèmes stellaires. Elle apporte un éclairage précieux sur

la manière dont se forment les planètes, comment elles

interagissent avec leur disque de matière environnant, et comment

elles façonnent leur environnement dès les premières millions

d’années.

En révélant l’existence d’une

planète légère, invisible jusqu’ici, dans un anneau qu’elle semble

sculpter, James Webb confirme son rôle d’instrument

révolutionnaire. Et laisse entrevoir la promesse de découvertes

encore plus spectaculaires dans les années à venir.