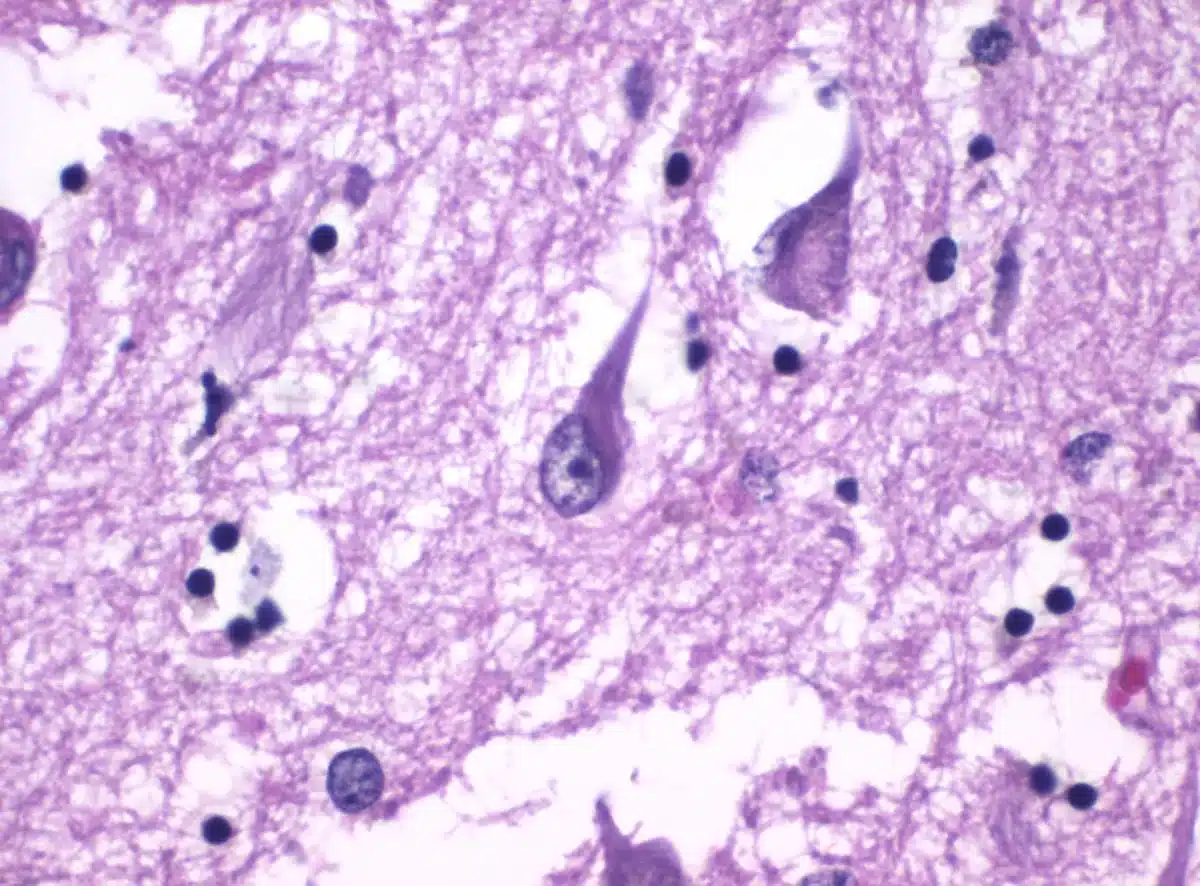

Depuis des décennies,

la maladie d’Alzheimer est étroitement associée à deux protéines

clés dans le cerveau : la bêta-amyloïde, qui

forme des plaques, et la protéine tau, qui, une fois modifiée par

phosphorylation, s’agrège en enchevêtrements délétères. Cette forme

phosphorylée, dite p-tau, est largement reconnue comme un marqueur

de la neurodégénérescence caractéristique d’Alzheimer. Pourtant,

une étude récente vient remettre en question cette vision. En

effet, des chercheurs ont découvert que les nouveau-nés présentent

des niveaux de p-tau dans leur cerveau bien plus élevés que ceux

des patients atteints de la maladie. Cette observation inattendue

invite à reconsidérer le rôle de cette protéine, non plus

uniquement comme signe de maladie, mais aussi comme un composant

fondamental du développement cérébral.

Une présence élevée de p-tau chez les tout-petits :

une surprise scientifique

Les travaux menés par Fernando

Gonzalez-Ortiz et son équipe à l’Université de Göteborg, publiés

dans Brain Communications, ont débuté

presque par hasard. En analysant des échantillons de liquide

céphalorachidien (LCR) de nouveau-nés suspectés d’hémorragie

intraventriculaire, ils ont mesuré des taux de p-tau jusqu’à vingt

fois supérieurs à ceux observés chez des patients Alzheimer. Cette

première observation soulevait cependant des doutes : ces bébés

étaient-ils vraiment représentatifs, ou la pathologie sous-jacente

faussait-elle les résultats ?

Pour lever cette incertitude,

l’équipe a analysé des échantillons de sang de cordon ombilical de

nouveau-nés en parfaite santé. Le constat fut le même : des taux

élevés de p-tau, dépassant nettement ceux des personnes atteintes

d’Alzheimer. Cette découverte paradoxale suggère que la

phosphorylation de tau n’est pas nécessairement toxique ou

pathologique, mais peut être physiologiquement normale, voire

essentielle, à certaines étapes de la vie.

Tau phosphorylée : toxique ou utile ? Vers une

nouvelle compréhension

Cette mise en évidence d’un

taux élevé de p-tau chez les nourrissons amène à envisager que

cette protéine puisse avoir un rôle fonctionnel dans le cerveau en

pleine croissance. Contrairement à l’image traditionnelle de la

p-tau comme agent destructeur dans la maladie d’Alzheimer, elle

pourrait favoriser le développement des connexions neuronales et la

plasticité synaptique, processus cruciaux durant les premiers mois

de vie.

La question clé qui se pose

est alors : pourquoi le cerveau des nouveau-nés tolère-t-il ces

concentrations élevées, et comment les régule-t-il ? La réponse

reste à trouver, mais il est probable que des mécanismes

spécifiques contrôlent l’équilibre entre la formation et la

dégradation de ces protéines, empêchant ainsi toute accumulation

toxique.

Implications pour la recherche sur la maladie

d’Alzheimer

Cette redéfinition possible du

rôle de la protéine tau a des conséquences majeures pour la

compréhension et le traitement de la maladie d’Alzheimer. Depuis

des années, les recherches se focalisent principalement sur la

bêta-amyloïde, avec des traitements ciblant ses plaques. Ces

approches ont cependant montré des résultats mitigés, voire

décevants, dans leur capacité à freiner le déclin cognitif.

L’étude de Gonzalez-Ortiz

soutient l’idée que l’attention devrait se porter davantage sur la

protéine tau, véritable responsable du déclin neuronal observé dans

la maladie. Comprendre comment la phosphorylation de tau agit

différemment dans un cerveau en développement et dans un cerveau

malade pourrait ouvrir la voie à de nouvelles thérapies, plus

ciblées et potentiellement plus efficaces.

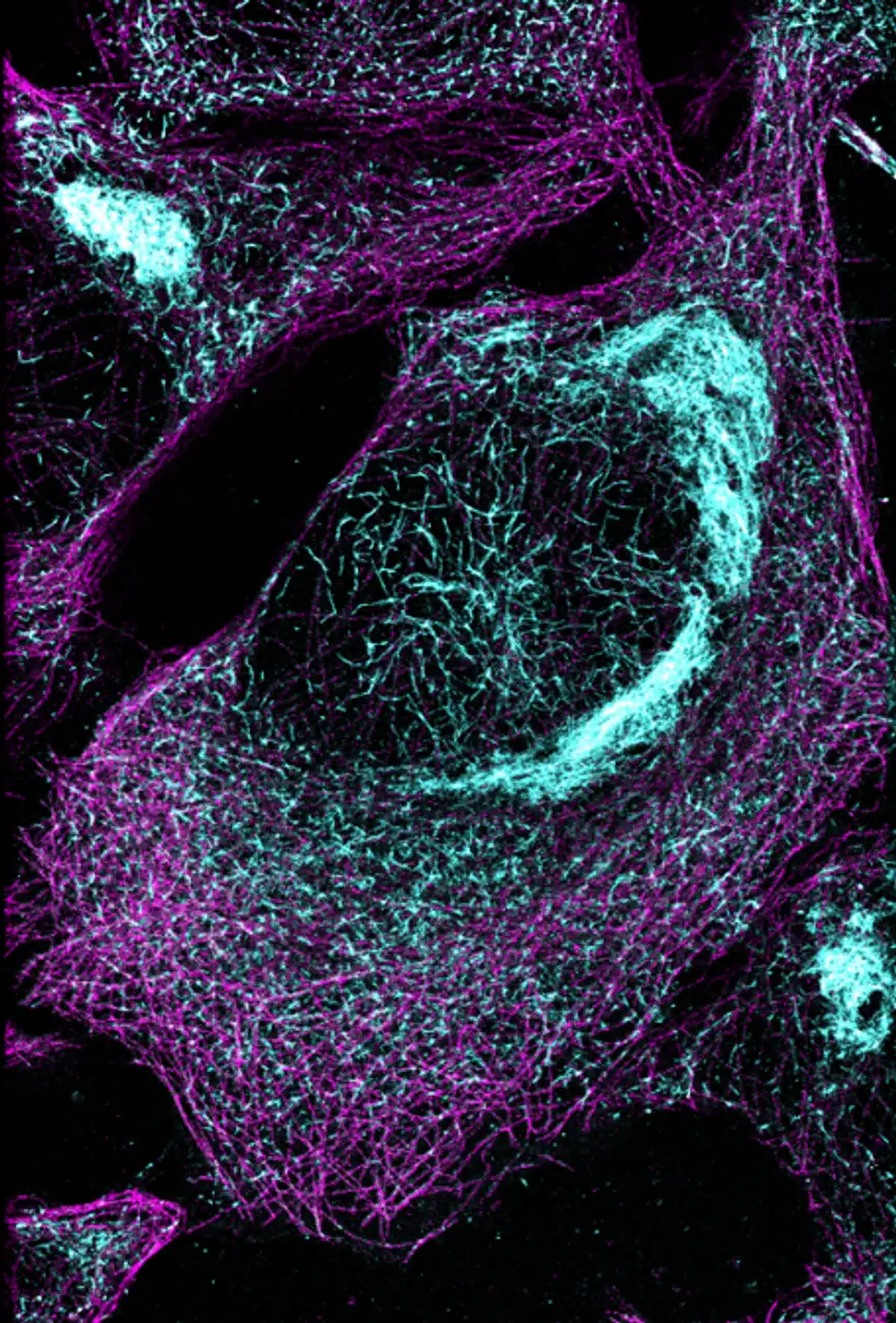

Les agrégats de protéines tau sont représentés en bleu clair à

l’intérieur des microtubules magenta dans ce modèle de pathologie

tau. Crédit image : Melina Gyparaki, laboratoire de Melike

Lakadamyali, École de médecine Perelman de l’Université de

Pennsylvanie via Flickr (domaine public)Une mise en garde : biomarqueurs et contexte

clinique

Il est essentiel de souligner

que la simple présence de p-tau ne suffit pas à diagnostiquer une

maladie neurodégénérative. Comme l’explique Gonzalez-Ortiz, ces

biomarqueurs doivent toujours être interprétés dans un contexte

clinique précis. Sans ce cadre, ils perdent leur signification et

peuvent induire en erreur.

Cela signifie qu’un taux élevé

de p-tau, comme celui observé chez les nouveau-nés, n’est pas

nécessairement un signe de pathologie. Ce point souligne la

complexité de l’utilisation des biomarqueurs dans la médecine

moderne et l’importance de ne pas isoler les données biologiques de

leur contexte global.

Perspectives et questions ouvertes

Cette découverte soulève de

nombreuses questions encore sans réponse. Par exemple, quel est le

moment exact où les niveaux de p-tau diminuent après la naissance ?

Existe-t-il des périodes ultérieures dans la vie où ces taux

peuvent remonter, en lien avec des phases de neuroplasticité ?

Une autre interrogation

concerne la possibilité de prédire à partir de ces taux précoces le

risque de développer Alzheimer ou d’autres troubles neurologiques.

Le projet de Gonzalez-Ortiz prévoit d’étendre ses recherches en

recrutant davantage de participants pour analyser ces liens

potentiels.

Conclusion : Le paradoxe tau, entre construction et

déclin du cerveau

L’étude des taux élevés de

protéine tau phosphorylée chez les nouveau-nés bouleverse la

compréhension actuelle de cette molécule longtemps associée

uniquement à la dégénérescence cérébrale. Elle invite à repenser le

rôle complexe de p-tau, à la fois acteur du développement cérébral

et marqueur d’une maladie dévastatrice.

Cette double facette, à la

fois « alpha et oméga » de la vie cérébrale, ouvre de nouvelles

voies passionnantes pour la recherche. Elle pourrait à terme

conduire à des innovations thérapeutiques en exploitant une

meilleure compréhension du cerveau, de la naissance à la

vieillesse.