Pendant des années, les

enseignants, chercheurs en pédagogie et gouvernements ont tenté de

résoudre un problème persistant : pourquoi certains élèves ont-ils

autant de mal avec les mathématiques, malgré tous les

efforts déployés pour améliorer l’enseignement ? Une nouvelle étude

venue du Royaume-Uni pourrait bien changer notre regard sur cette

difficulté, en suggérant une réponse là où on ne l’attendait pas :

dans le cerveau lui-même.

Des chercheurs de l’Université

de Surrey ont récemment montré qu’une stimulation cérébrale douce,

indolore et non invasive pouvait améliorer les performances en

mathématiques de certains étudiants. Oui, vous avez bien lu. Et

non, il ne s’agit pas de science-fiction.

L’éducation : une affaire de

cerveau autant que d’environnement ?

Pendant longtemps, les

réformes éducatives ont surtout ciblé les enseignants, les manuels

ou encore les méthodes pédagogiques. Mais selon le professeur Roi

Cohen Kadosh, directeur de l’École de psychologie de l’Université

de Surrey, ces efforts pourraient être incomplets s’ils ignorent un

facteur fondamental : la neurobiologie de l’apprenant.

« Un nombre croissant de

recherches montrent que les différences biologiques dans le cerveau

expliquent parfois mieux les écarts de performance en maths que les

facteurs sociaux ou environnementaux », explique-t-il.

Autrement dit, notre capacité

à apprendre les mathématiques ne dépend pas uniquement de l’école

ou du contexte familial, mais aussi de notre câblage cérébral. Et

bonne nouvelle : ce câblage n’est pas figé.

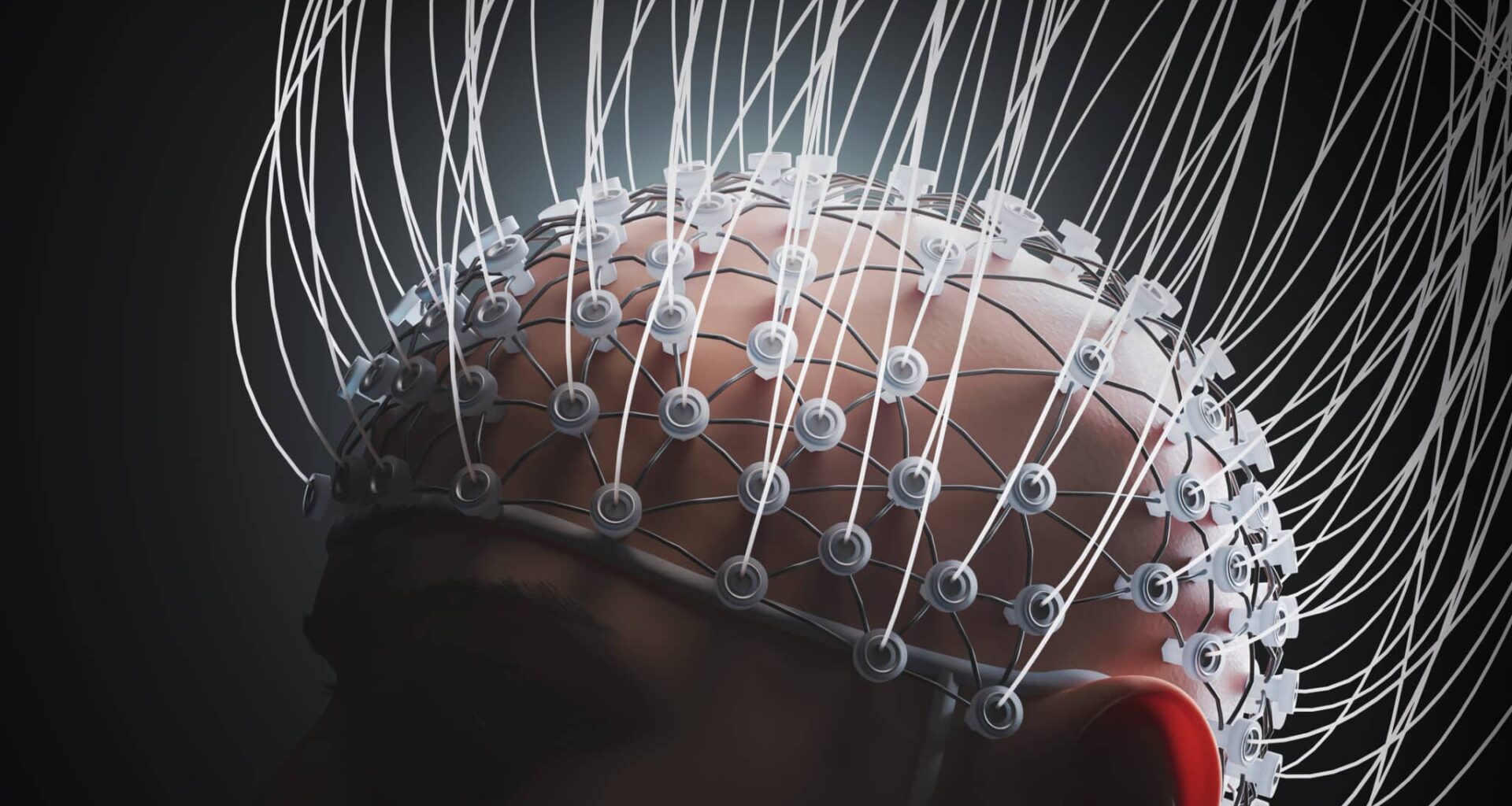

Le principe : envoyer un

léger bruit électrique dans le cerveau

Pour leur étude, les

chercheurs ont recruté 72 jeunes adultes et les ont répartis en

trois groupes. Tous ont passé des tests de mathématiques avant

l’expérience, afin d’établir une base de départ.

Les participants ont ensuite

porté des électrodes placées sur le cuir chevelu, qui diffusaient

de très faibles courants électriques dans des régions précises du

cerveau. La méthode utilisée s’appelle la stimulation

transcrânienne par bruit aléatoire (tRNS), et elle est totalement indolore et sans risque,

selon les chercheurs.

Deux zones du cerveau ont été

ciblées :

-

Le cortex préfrontal

dorsolatéral (dlPFC), connu pour son rôle dans l’apprentissage, la

mémoire de travail et la résolution de problèmes. -

Le cortex pariétal postérieur

(PPC), impliqué dans le traitement des quantités et du raisonnement

mathématique.

Chaque jour pendant cinq

jours, les participants recevaient 30 minutes de stimulation

pendant qu’ils résolvaient des exercices mathématiques.

©Lakshmiprasad S/iStockDes résultats bluffants pour

les cerveaux « déconnectés »

Mais l’étude, publiée dans

PLoS

Biology, ne s’est pas arrêtée là. Avant les tests,

les chercheurs avaient aussi évalué la connectivité cérébrale

naturelle des participants, c’est-à-dire la manière dont les zones

du cerveau « communiquent » entre elles.

Et c’est là que les résultats

deviennent fascinants :

- Chez les participants ayant

une connectivité faible entre le dlPFC et le PPC – un profil

souvent associé à des difficultés d’apprentissage –, la stimulation

a eu l’effet le plus spectaculaire. - Leur capacité à résoudre des

problèmes mathématiques s’est nettement améliorée, bien plus que

chez les autres groupes.

Selon les chercheurs, la tRNS

aiderait à augmenter légèrement l’activité des neurones

« fatigués » ou peu actifs, les rapprochant du seuil

d’activation nécessaire pour apprendre efficacement. C’est un peu

comme si on donnait un petit coup de pouce électrique à un cerveau

trop timide.

Vers une éducation plus

personnalisée… et plus équitable ?

Loin de proposer une baguette

magique pour transformer tout le monde en génie des maths, cette

technologie ouvre néanmoins une nouvelle voie prometteuse pour

aider les élèves en difficulté.

« En combinant

neurosciences, psychologie et pédagogie, nous pouvons développer

des outils qui s’adaptent au cerveau de chaque apprenant. Cela

pourrait réduire les inégalités éducatives, mais aussi les écarts

futurs en matière d’emploi, de santé et de revenus », souligne

le professeur Kadosh.

Un constat d’autant plus

important que, selon les auteurs, près d’un adulte sur quatre dans

les pays développés possède des compétences en mathématiques

comparables à celles d’un enfant de sept ans. Un chiffre

préoccupant dans un monde où les carrières liées aux sciences, à la

technologie et à l’économie dépendent de plus en plus des

compétences numériques.

Et demain, un casque de

stimulation sur chaque bureau ?

Évidemment, on n’en est pas

encore à prescrire des casques à électrodes dans les salles de

classe. Mais cette étude — publiée dans la revue PLoS Biology — apporte des données

solides sur la plasticité du cerveau, et sur la manière dont des

interventions ciblées pourraient améliorer l’apprentissage.

L’idée n’est pas de remplacer

les enseignants ou les méthodes pédagogiques, mais plutôt de

compléter l’enseignement traditionnel avec des solutions

personnalisées, qui prennent en compte les spécificités biologiques

de chaque élève.

Après tout, si un simple

signal électrique peut aider certains cerveaux à mieux apprendre…

pourquoi ne pas l’explorer davantage ?