Depuis près de deux

siècles, l’ingéniosité humaine a façonné les paysages de la

planète, notamment à travers la

construction massive de barrages destinés à retenir l’eau pour

l’irrigation, la production d’énergie, ou encore

l’approvisionnement en eau potable. Pourtant, ces gigantesques

ouvrages hydrauliques, au-delà de leur rôle économique et social,

ont eu un impact insoupçonné sur la Terre elle-même : ils ont

modifié la position des pôles terrestres. Une découverte récente

issue d’une étude publiée dans Geophysical Research

Letters révèle comment la redistribution de l’eau à

travers le globe provoque un léger mais réel déplacement de l’axe

de rotation de notre planète.

Une masse d’eau qui fait bouger

la Terre

Le phénomène à l’origine de

cette dérive polaire réside dans la redistribution des masses à la

surface de la Terre. En effet, la planète est composée de plusieurs

couches, dont la croûte solide sur laquelle nous vivons, reposant

sur un manteau visqueux et malléable. Lorsqu’une grande quantité

d’eau est retenue par un barrage, elle exerce une pression

considérable sur la croûte terrestre, modifiant localement la

répartition des masses. Cette nouvelle répartition entraîne alors

un léger glissement de la croûte par rapport au manteau, ce qui se

traduit par une modification de la position des pôles.

Ce processus est appelé la «

véritable dérive polaire » : il s’agit d’un déplacement de l’axe de

rotation de la Terre par rapport à sa surface. Bien que ce

mouvement soit relativement faible à l’échelle humaine, il reste

mesurable et a des implications importantes pour la géophysique, la

navigation et la compréhension du climat.

Un mouvement insoupçonné

depuis 1835

Les scientifiques savaient

déjà que les activités humaines peuvent influencer la dérive

polaire. Par exemple, des études antérieures ont montré que

l’extraction massive d’eau souterraine ou la fonte accélérée des

glaces polaires en raison du changement climatique contribuent à

déplacer l’axe de la Terre. Cependant, la nouvelle étude s’est

concentrée sur un facteur souvent négligé : l’impact des barrages

construits à travers le monde.

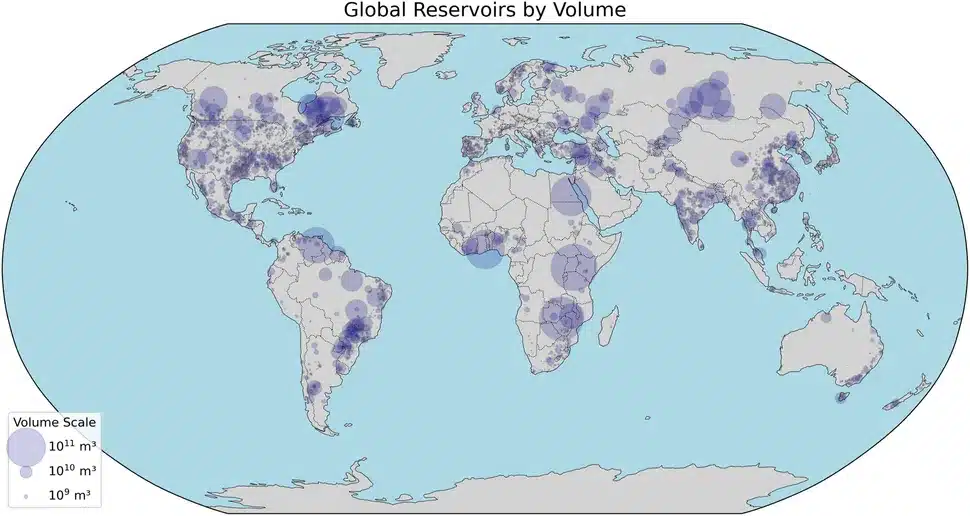

Entre 1835 et 2011, plus de 6

800 barrages ont été érigés à différentes époques et dans diverses

régions. Ces infrastructures ont permis de retenir un volume d’eau

si important qu’il pourrait remplir deux fois le Grand Canyon. En

accumulant cette eau loin des océans, ces barrages ont non

seulement fait baisser le niveau mondial de la mer d’environ 23

millimètres, mais ont aussi contribué à déplacer la position des

pôles d’environ 1,1 mètre.

Cette dérive polaire s’est

déroulée en deux phases distinctes, en fonction des régions où les

barrages ont été construits. La première phase, de 1835 à 1954, est

liée à l’essor des barrages en Amérique du Nord et en Europe. Ce

phénomène a déplacé le pôle Nord d’environ 20 centimètres vers le

103e méridien est, une ligne imaginaire traversant la Russie et la

Mongolie.

La deuxième phase, de 1954 à

2011, correspond à une forte croissance des barrages en Afrique de

l’Est et en Asie. Cette nouvelle masse d’eau répartie a entraîné un

déplacement plus marqué, de 57 centimètres, cette fois vers le 117e

méridien ouest, qui traverse l’ouest de l’Amérique du Nord et le

Pacifique Sud. Ces mouvements ne suivent pas une trajectoire

linéaire, mais forment une sorte de zigzag instable autour de la

position précédente.

Crédit image : Valencic et al. (2025)Un impact modeste mais

significatif

À première vue, un déplacement

d’un mètre des pôles sur près de deux siècles peut paraître minime.

Et il est vrai que ce mouvement ne menace ni la stabilité de la

planète ni les conditions climatiques globales à court terme.

Cependant, il n’en demeure pas moins qu’il doit être pris en compte

dans plusieurs domaines scientifiques et techniques.

Par exemple, les systèmes de

navigation GPS, les relevés géodésiques et les modèles climatiques

reposent sur une connaissance précise de la position des pôles. Un

décalage, même faible, peut donc entraîner des erreurs dans ces

domaines, ce qui souligne l’importance de bien comprendre et

modéliser ces déplacements.

Par ailleurs, l’impact des

barrages sur le niveau de la mer est particulièrement crucial. La

baisse de près de 2,3 centimètres due à la retenue d’eau dans ces

infrastructures représente environ un quart de la hausse globale du

niveau des océans observée au 20e siècle, qui s’élève à 12-17

centimètres. Autrement dit, sans ces barrages, le niveau des mers

aurait augmenté encore davantage, avec des conséquences encore plus

marquées pour les zones côtières et les populations

vulnérables.

Vers une meilleure

intégration des facteurs humains dans les modèles climatiques

Cette étude invite donc la

communauté scientifique à intégrer davantage l’impact des barrages

dans ses projections sur l’évolution future des pôles terrestres et

du niveau des océans. Car la construction continue de nouvelles

infrastructures hydrauliques, notamment dans des régions comme

l’Asie et l’Afrique, pourrait encore modifier la répartition de

l’eau sur Terre, accentuant ces phénomènes.

Au-delà des implications

scientifiques, cette découverte illustre à quel point l’activité

humaine influence profondément et durablement notre planète, jusque

dans des mécanismes aussi fondamentaux que la rotation de la Terre.

Il s’agit là d’un exemple frappant de l’interconnexion entre nos

choix technologiques et l’équilibre naturel de la Terre, qui mérite

d’être mieux compris pour anticiper les défis environnementaux à

venir.