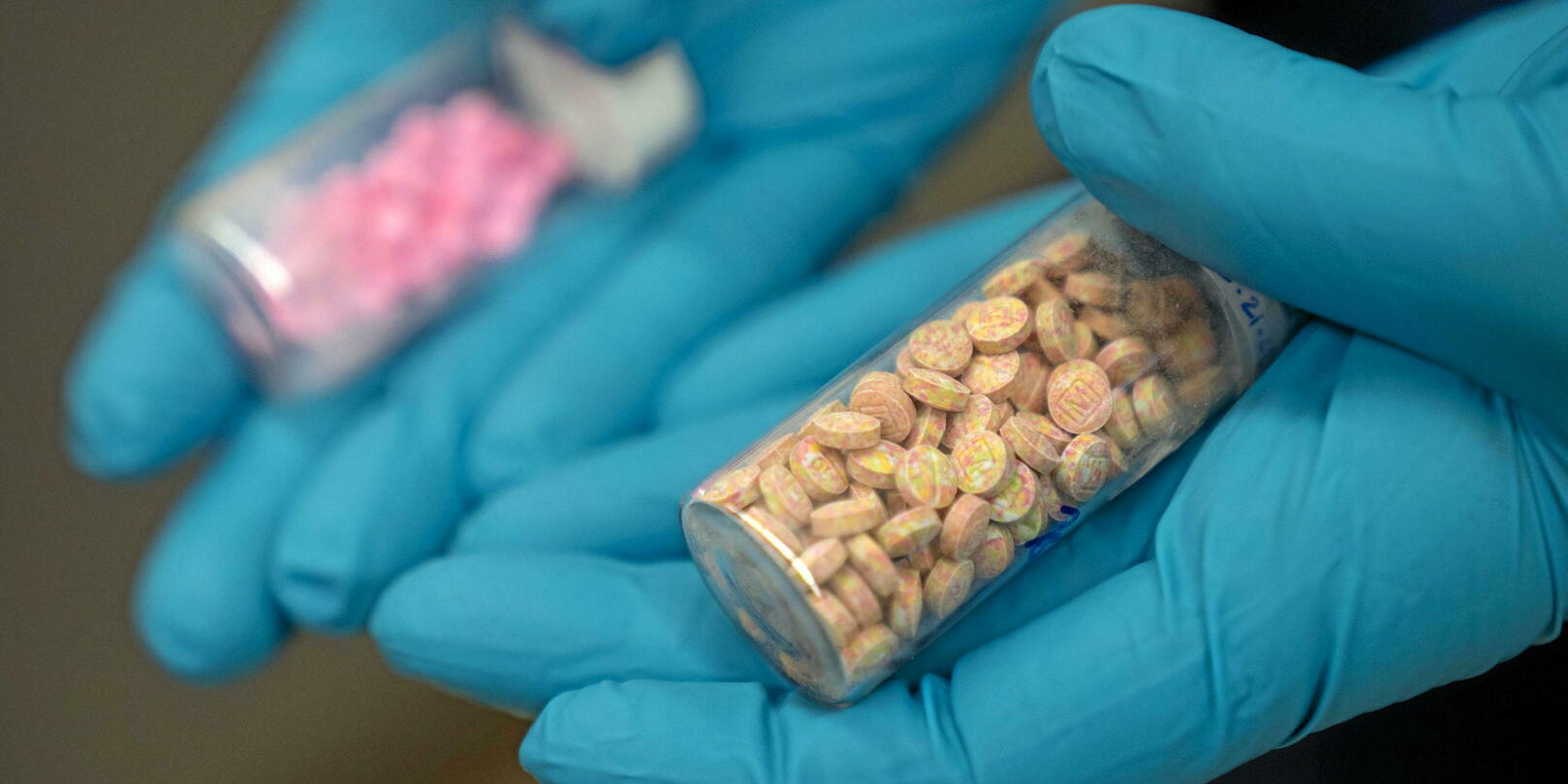

C’est la première cause de mortalité chez les 18-45 ans sur le territoire américain, avec quelque 200 États-uniens tués chaque jour. Il est derrière presque 70 % des morts par overdose du pays, selon la DEA, l’agence anti-drogue. Et c’est aussi lui qui est utilisé par Donald Trump pour justifier les droits de douane qu’il a imposés à la Chine ces derniers mois. Le fentanyl, dont la consommation constitue la dernière vague en date de la crise des opioïdes que traversent les États-Unis, est devenu un véritable levier diplomatique entre les deux premières puissances mondiales.

Impossible, malgré des avancées récentes sur un dossier vieux de plusieurs années, de compter sur une coopération chinoise stable, régulière et inconditionnelle, d’après un article publié par nos confrères de The Atlantic jeudi 24 juillet. Pour le média américain, les dirigeants chinois, sans se préoccuper des milliers de vies perdues, voient dans cette drogue un moyen de parvenir à leurs objectifs politiques – à savoir, notamment, se débarrasser des 20 % des nouveaux droits de douane qui lui ont été imposés en février… Au motif, précisément, du laxisme chinois sur le fentanyl.

Pourtant, il y a quelques jours, Donald Trump lui-même s’adoucissait sur le dossier, affirmant devant des journalistes : « je pense que la Chine a apporté son aide. La situation avec le fentanyl est terrible depuis des années, mais depuis mon arrivée ici, nous discutons avec eux et ils font de grands progrès… Vous savez qu’ils sont pénalisés par des droits de douane à cause du fentanyl, mais ils veulent agir ».

Des efforts côté Chine

Il faut dire que le rival des États-Unis avait pris plusieurs actions contre l’opioïde 50 fois plus puissant que l’héroïne ces derniers temps. Ce mois-ci, le pays ajoutait deux nouveaux précurseurs du fentanyl (le 4-pipéridone et le 1-boc-4-pipéridone) à la liste des substances contrôlées par les autorités.

En juin, les services d’immigration du pays annonçaient avoir saisi plus de deux tonnes de drogues, et arrêté 262 suspects pour trafic de stupéfiants depuis janvier. Quelque 700 personnes avaient également été arrêtées par les autorités pour blanchiment d’argent lié au trafic de drogue entre janvier et mai – un chiffre en hausse de 2,1 % sur un an.

Plusieurs années de conflit

Un changement d’attitude récent. En effet, sous l’administration Biden, la Chine avait laissé les trafiquants envoyer leurs précurseurs de fentanyl aux cartels mexicains sans chercher à les contrôler. Elle avait même suspendu toute discussion sur le sujet avec son rival lorsque la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi s’était rendue à Taïwan. Un manège qui avait duré jusqu’en 2023, année où l’ex-locataire de la Maison Blanche s’était décidé à ajouter la Chine à la liste officielle des principaux fournisseurs mondiaux de drogues illicites.

À Découvrir

Le Kangourou du jour

Répondre

Mais c’est bien avant ces épisodes, dès 2019, que s’étaient nouées les tensions entre les deux États sur la question. En effet, à l’époque, Donald Trump imposait une première série de droits de douane sur le pays et menaçait d’en ajouter d’autres… Ce qui poussait alors la Chine, où est majoritairement synthétisé l’opioïde à destination des États-Unis, à interdire toute production de fentanyl.

C’est d’ailleurs depuis ces premières mesures que les trafiquants envoient des précurseurs – des produits chimiques utilisés pour fabriquer l’opioïde – plutôt que le produit fini aux cartels, qui se chargent de la préparation. Reste à voir si l’interdiction de certains de ces produits aura une incidence sur la consommation américaine de fentanyl.

Toute l’actualité à 1€ le premier mois

ou