Légèrement floue, la photo en noir et blanc montre deux hommes dans une rivière. L’eau, qui arrive presque jusqu’à leurs genoux, les oblige à relever leurs tuniques. Un cliché tout sauf banal. Daté de 1915, il représente deux hommes de nationalité japonaise qui se rafraîchissent dans la Vézère, au cœur du Périgord noir, entre Les Eyzies et Montignac.

Foujita et Kawashima se baignent dans la Vézère durant l’été 1915.

© Archives Sylvie Buisson, ACRB, Paris 2025

Presque tombée dans l’oubli, cette illustration comme d’autres de cette période sont conservées dans un musée à Akita, dans le nord du Japon. Un espace en partie consacré à l’œuvre de l’homme qui apparaît à gauche sur la photo : Fujita Tsuguharu (1886-1968), plus connu sous le seul patronyme de Foujita. L’un des plus célèbres artistes de l’École de Paris, parfois présenté comme le plus grand peintre japonais du XXe siècle.

Reconnu pour ses représentations de nus et ses figures de chats, il a séduit le Paris des Années folles et ses contemporains

Artiste aux multiples facettes opérant une forme de synthèse entre Orient et Occident, reconnu pour ses représentations de nus et ses figures de chats, il a séduit le Paris des Années folles et ses contemporains comme Picasso, Modigliani, Soutine, avec lesquels il a vécu une vie de bohème à Montparnasse.

Pourquoi la vallée de la Vézère

Qu’est-il venu faire, en pleine Première Guerre mondiale, dans ce coin reculé de Dordogne, avec son ami Kawashima Riichiro (1886-1971), lui aussi regardé comme un peintre majeur japonais ?

À court de moyens financiers, « Foujita ne peut pas renter au Japon, c’est trop risqué »

Historienne d’art, biographe de Foujita et autrice du « Catalogue général raisonné » de son œuvre, Sylvie Buisson explique que ce « personnage rocambolesque » est issu d’une famille aristocratique japonaise, avec un père général. Diplômé de l’École des beaux-arts de Tokyo et déjà attiré par l’art occidental, il entame une carrière classique mais rêve depuis des années de rejoindre Paris, capitale des avant-gardes. Après l’avoir retenu, son père accède à sa requête. Non sans avoir auparavant consulté la représentation diplomatique française au Japon afin qu’elle lui désigne une personne de confiance pour convoyer le jeune homme.

Le comte Alphonse Claret de Fleurieu (1870-1926) est choisi. « Personnalité souvent venue au Japon », cet explorateur périgourdin, né à Tursac, dans la vallée de la Vézère, possédait le château de Marzac. Foujita est « placé sous sa garde bienveillante » durant les quarante-cinq jours de traversée jusqu’au port de Marseille en 1913.

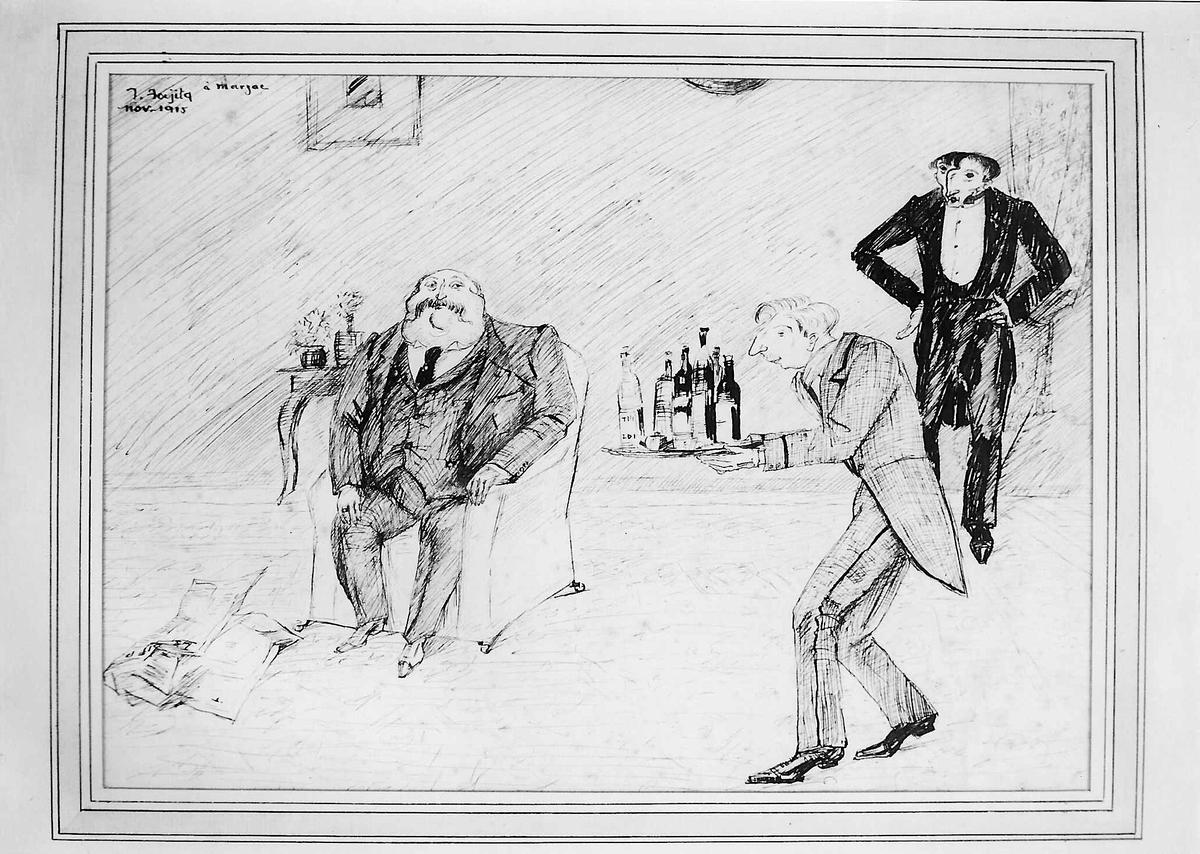

Le comte Alphonse de Fleurieu avec ses serviteurs, novembre 1915. Dessin de Foujita.

© Archives Sylvie Buisson, ACRB, Paris 2025

« On a d’abord pensé que Foujita était passé dans le Périgord en 1913, mais c’est faux, reprend Sylvie Buisson. Foujita s’installe à Paris et se retrouve au cœur des avant-gardes artistiques « qui l’ont happé ». »

Avec son meilleur ami, Kawashima, il achète un terrain à Montfermeil, près de Paris. Son ami lui fait découvrir l’académie de danse d’Isadora Duncan, qui puise aux sources de l’Antiquité. La Grande Guerre stoppe leur entrain, leur maison sur ce terrain est détruite. À court de moyens financiers, « Foujita ne [peut] pas renter au Japon, c’[est] trop risqué », pose Sylvie Buisson.

Accompagnés de deux servantes en kimono

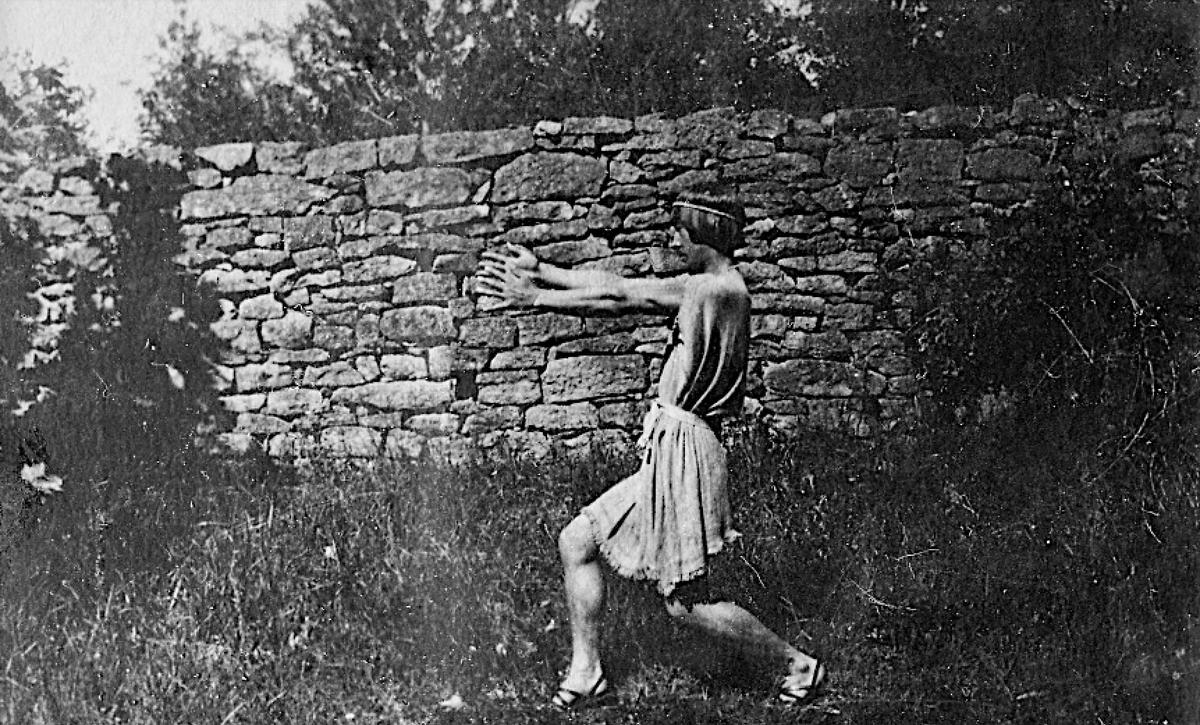

Désœuvré, l’artiste fait alors appel à son mentor, le comte de Fleurieu. C’est ainsi qu’il arrive dans la vallée de la Vézère en juin 1915, avec Kawashima « et deux servantes japonaises en kimono, qui n’étaient pas leurs petites amies ». Une venue et des tenues qui détonnent dans le paysage rural de l’époque, d’autant que Foujita dansait en toge la pyrrhique (une danse grecque religieuse et martiale) et se baignait nu dans la Vézère, ce qui a pu « créer un peu d’émoi », sourit Sylvie Buisson.

Foujita dansant la pyrrhique à Marzac.

Image communiquée par Sylvie Buisson/Fonds du Musée Hirano, Akita (Japon)

En réalité, le jeune homme âgé de 28 ans ne s’est pas prêté à une vie oisive : il a offert ses services au comte de Fleurieu, qui l’emploie comme travailleur agricole sur ses métairies. Une parenthèse dans la vie de l’artiste. « Il s’est tout de suite adapté à ce contexte en raison de sa bonne éducation », glisse Sylvie Buisson.

La petite communauté japonaise n’est pas logée dans le château de Marzac parmi « cette famille noble, très mondaine », mais à quelques kilomètres, dans la maison forte de Reignac, « château-falaise » du XIVe siècle dans la commune de Tursac. Un bâtiment inscrit aux monuments historiques en 1964 et ouvert au public depuis 2006 seulement.

Huile sur toile de Foujita représentant la maison forte de Reignac, 1915.

© Archives Sylvie Buisson, ACRB, Paris 2025

Resté seul, Foujita est l’invité du comte

Dans ce site troglodytique inconfortable, Kawashima prend froid. Son état de santé précaire l’oblige à rentrer à Paris dès l’automne 1915 avec les deux servantes. Foujita emménage alors au château de Marzac, à l’invitation du comte, un célibataire endurci qu’il a dessiné avec ses serviteurs. En guise de clin d’œil, les propriétaires actuels de la bâtisse, Catherine et Jacques Guyot, ont lancé pour la saison 2025 un escape game intitulé « Le tableau perdu de Foujita ».

Une carte postale du château de Marzac envoyée au Japon sur laquelle Foujita a écrit en japonais.

Image communiquée par Sylvie Buisson/Fonds du Musée Hirano, Akita (Japon) »

Le château de Marzac aujourd’hui avec sa propriétaire Catherine Guyot.

David Briand

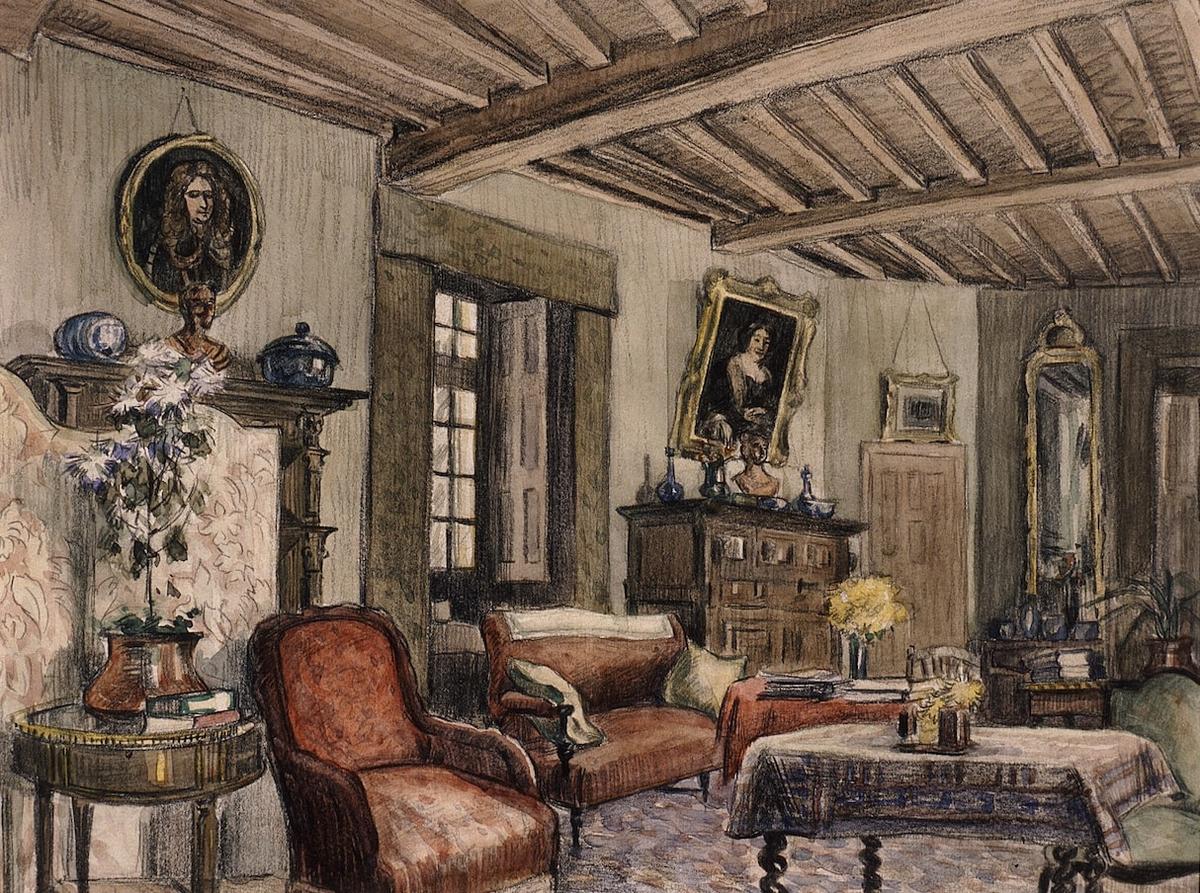

Abandonnant les travaux des champs, l’artiste peint alors une dizaine de tableaux représentant la maison forte de Reignac ou les salons du château. Des huiles sur toile « dans un style très académique, qui ne sont pas des œuvres de premier plan » mais qui témoignent de cette expérience qui s’est achevée en février 1916, quand Foujita regagne Paris puis Londres.

L’un des salons du château de Marzac dessiné par Foujita.

Collection privée, descendance Claret de Fleurieu/archives Sylvie Buisson

Un an après, en 1917, le succès arrive. Foujita devient ensuite l’un des peintres stars du Paris des Années folles (1920-1929). C’est une autre histoire qui débute.

Joseph Foret, Jean Rostand, Jean Cocteau et Foujita en 1961 à Paris.

AFP

Un second séjour en 1939

Foujita est revenu, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, dans le Périgord noir, avec sa dernière épouse Kimiyo. « Il a pris plaisir à l’emmener dans tous les endroits qu’il a aimés. C’était une sorte de pèlerinage », rembobine Sylvie Buisson. Accompagné de son ami le peintre Genichiro Inokuma et de l’épouse de ce dernier, le couple séjourne dans un hôtel des Eyzies. Il n’existe pas de preuve que Foujita a visité des grottes ornées en 1915 ou 1939, mais Sylvie Buisson ne voit pas « pourquoi il n’y serait pas allé ». Sobrement intitulée « Les Eyzies », une huile sur toile témoigne de son passage. Conservée au musée des Beaux-Arts de Reims, la peinture reproduit la vue dont bénéficiaient les quatre amis depuis leur lieu de séjour.