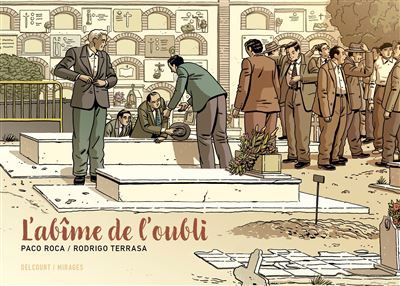

Comme toute sélection, au risque de nous répéter, celle-ci est totalement subjective et nécessairement non exhaustive. Ces dix titres, parus en 2025, ont attiré notre attention par leur dessin, graphisme ou encore thèmes abordés. Dix BD et romans graphiques à lire chez vous, à la plage, à la montagne, à la médiathèque…

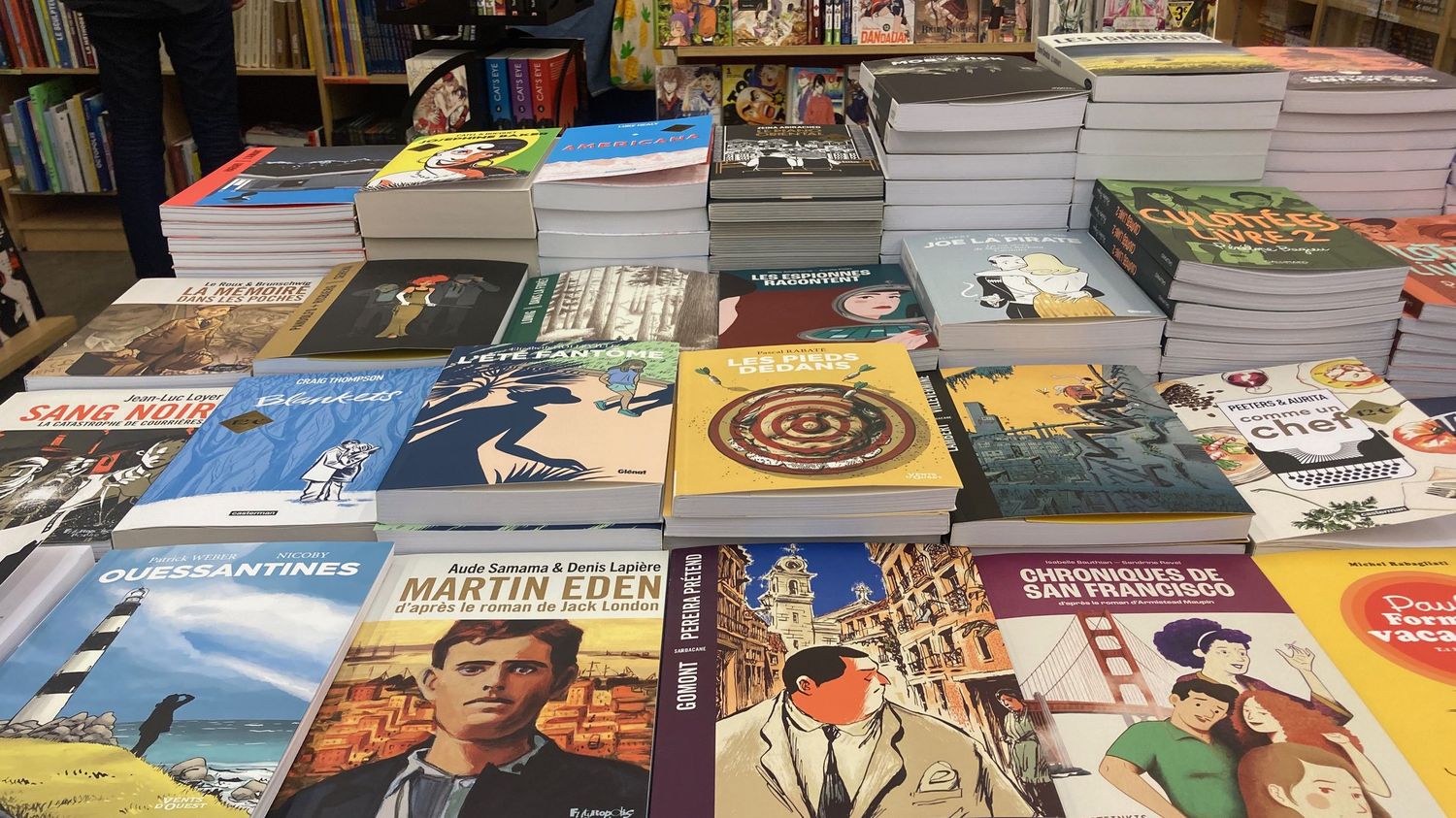

« Albertine a disparu » : un polar rural bouleversant

Cela fait longtemps que personne n’a de nouvelles de la presque centenaire Albertine Buisson, la doyenne de Courteville. Pourtant, tout le monde se connaît au hameau. Et chacun est censé s’occuper de son voisin. Gilles Poulain, le maire du petit village de 1 400 habitants du Perche, fait face à la canicule et au Covid. Il s’inquiète sur l’état de santé de ses administrés âgés. Que devient Albertine Buisson ? L’aînée s’est comme volatilisée. Le maire s’entête, au grand agacement des conseillers municipaux qui aimeraient le voir plutôt dépenser son énergie à aider un couple de Parisiens, venu s’y installer à la faveur du télétravail. Gilles Poulain s’obstine : où est passée Albertine ? Roselyne, la coiffeuse du village, a une dent contre sa belle-mère et reste indifférente à son sort. Seul, Christian, son fils, lui apporte à manger tous les samedis. Pourtant, il n’y aucune signe de vie de la doyenne. L’affaire prend une autre direction. Le lecteur est plongé dans une ambiance à la Simenon, un polar rural dense qui installe une atmosphère étouffante. Albertine a disparu, un roman graphique puissant, qui interroge notre relation avec nos aînés. Et, in fine, notre humanité. Dans quelle société voulons-nous vivre ?

« Albertine a disparu », Vincent Guerrier, François Vignolle, Vincenzo Bizzarri, Glénat, 114 pages, 24 euros

Couverture de la BD « Albertine a disparu » de Guerrier, Vignolle et Bizarri. (Editions Glénat)

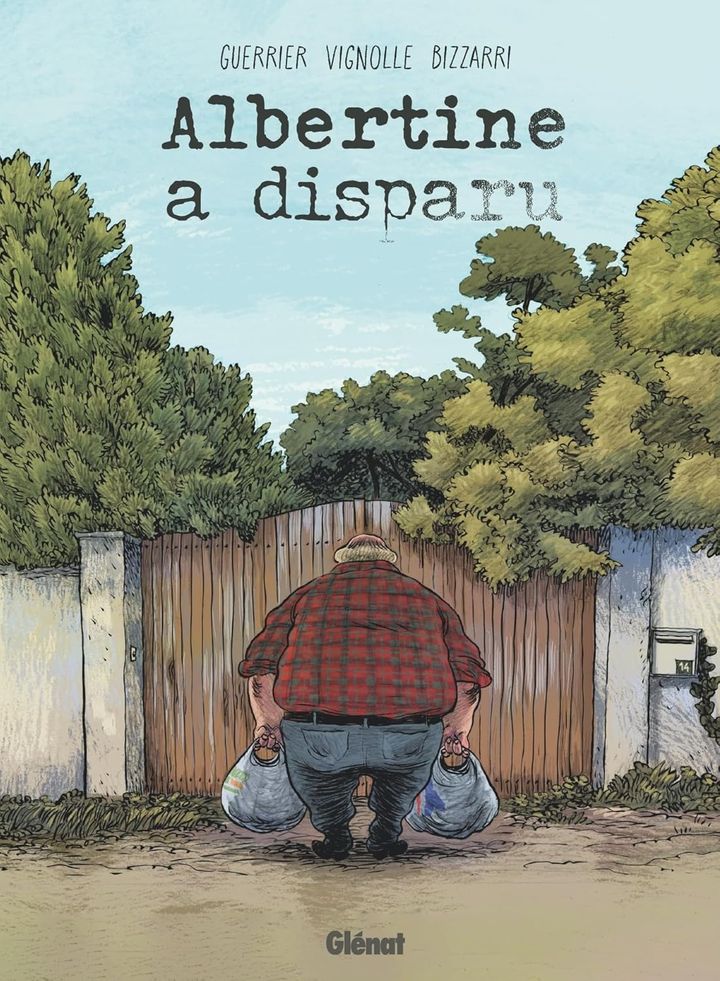

« Méditerranée » : histoires d’un continent kaléidoscope

De Chypre à Oran, de Malaga à Marseille, et de Naples à Athènes, les Européens seront encore des millions cet été à passer leurs vacances sur les rives de la Méditerranée. L’occasion d’explorer davantage ce carrefour des civilisations auquel notre héritage doit tant. L’auteur, Aurel, se « sent » méditerranéen, alors qu’il est né dans les Cévennes. Pourquoi ? Son approche, au départ, est plutôt culturelle. Il cherche la culture commune, ce qui rassemble. La culture de l’olive, par exemple, qui ne pousse que sous un climat méditerranéen. Ou le fait qu’avec les mêmes ingrédients du nord au sud, on peut retrouver des recettes cousines, de la ratatouille à la chakchouka, en passant par la caponata. Mais ses recherches vont le mener toujours plus loin. Car après s’être documenté, il met en scène ses rencontres et entretiens, toujours captivants, avec d’éminents spécialistes, linguistes, archéologues, historiens et artistes. En parallèle, il imagine le parcours d’un jeune éthiopien qui, pour rejoindre l’Europe, doit traverser cette étendue d’eau au péril de sa vie. Paradis pour les uns, tombeau pour les autres…. C’est donc à bord d’un incroyable kaléidoscope de points de vue – et pas seulement des points de vue européens – qu’Aurel nous embarque, sans jamais nous perdre. On va de surprise en surprise, car rien n’est simple dès lors qu’on creuse un peu. Aurel explore par tous les bouts le vaste sujet de la Méditerranée dans cette formidable bande dessinée de plus de 200 pages, à la fois érudite et ludique, et tout simplement passionnante.

« Méditerranée », Aurel, 224 pages, Futuropolis, 26 euros

La couverture de « Méditerranée, histoires d’un continent kaléidoscope » de Aurel. (FUTUROPOLIS)

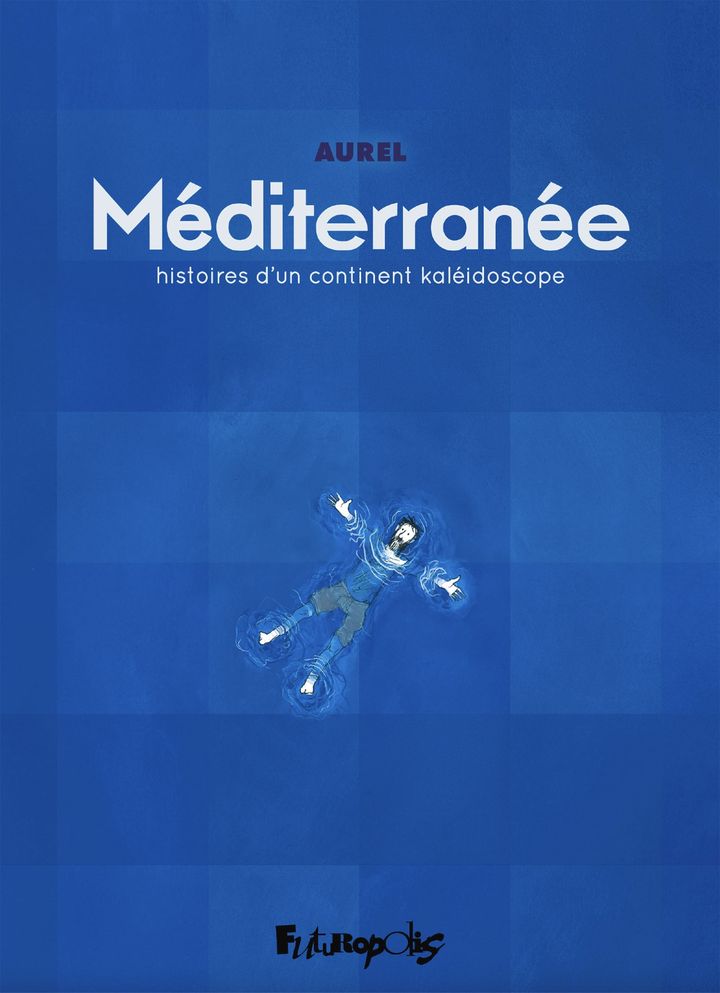

« L’Abîme de l’oubli » : à la mémoire des victimes de Franco

L’Abîme de l’oubli s’ouvre sur une exécution de prisonniers par des soldats franquistes. Les exécutions s’enchaînent. De l’abattage. Paco Roca et Rodrigo Terrasa ont accompli un travail de salubrité publique avec ce roman graphique, un récit bouleversant qui à l’amnésie préfère la mémoire. Ils sont partis d’une histoire singulière pour narrer les atrocités commises par le régime de Franco. Le 14 septembre 1940, 532 jours après la fin de la guerre civile espagnole, José Celda est fusillé et enterré dans une fosse commune avec onze autres hommes. Le régime a cherché à étouffer leur cas, à taire les souffrances des familles et faire oublier ses actes (134 000 fusillés). Mais soixante-dix ans plus tard, la fille de José Celda, Pepica, âgée de 8 ans au moment des faits, parvient à localiser sa dépouille. Elle décide de lui rendre sa dignité. Son parcours est retracé par les auteurs espagnols au nom de la mémoire. Intense.

» L’Abîme de l’oubli », Paco Roca et Rodrigo Terrasa, Delcourt/Mirages, 296 pages, 29,95 euros

Couverture du roman graphique « L’abîme de l’oubli » de Paco Roca et Rodrigo Terrasa. (Editions Delcourt)

« Kilomètre Zéro » : voyage initiatique en Himalaya

Pour sa seconde bande dessinée, la très douée Mathilde Ducrest adapte le best-seller international de Maud Ankaoua. Sous-titré « Le chemin du bonheur », il s’agit du parcours initiatique d’une jeune et brillante directrice de start-up célibataire, qui s’oublie depuis des années dans le travail. Lorsque sa meilleure amie malade lui demande de se rendre au Népal pour y chercher une méthode de guérison qui pourrait la sauver, Maëlle ne peut refuser. Sur place, elle devra affronter ses peurs, se poser des questions essentielles sur ses priorités dans la vie, et surtout lâcher prise. Au début du récit, la jeune femme, restée dans son rythme et son schéma de pensée habituels – rentabiliser le temps et ne pas le « perdre », notamment, face aux « urgences » du boulot -, oppose une forte résistance intérieure à tout ce qui s’offre à elle et aux enseignements de son guide local. Mais au fil du temps, ce trek en bonne compagnie dans les paysages majestueux de l’Himalaya fait son œuvre. L’ouvrage, qui se dévore comme un roman, fourmille d’enseignements bien connus des amateurs de développement personnel : vivre l’instant présent, poser sur le monde un regard neuf, s’entrainer à la pensée positive, devenir le parent de son enfant intérieur et se méfier de l’ego qui nous envoie des signaux de peur pour éviter de sortir de sa zone de confort. Cette même peur qui nous coupe des autres et de l’univers, quand l’amour au contraire nous relie. Magnifié par les dessins et les couleurs splendides de Mathilde Ducrest, ce message « feel good » est idéal à méditer durant l’été.

« Kilomètre Zéro », Maud Ankaoua et Mathilde Ducrest, 143 pages, Casterman, 21,50 euros

La couverture de la BD « Kilomètre zéro » de Maud Ankaoua et Mathilde Ducrest. (CASTERMAN)

« Le Chœur des sardinières » : il était une grève mythique

Léah Touitou et Max Lewko nous font découvrir de l’intérieur l’une des grèves les plus mythiques de France : celle menée par les ouvrières des conserveries de poissons de Douarnenez pour protester contre la pénibilité de leur travail et pour demander une augmentation de salaire. Réunies, derrière le mot d’ordre « Pemp real a vo ! » (Cinq réaux ce sera ! / Nous voulons 25 sous et nous les aurons), les sardinières auront tenu la grève durant près de six semaines. Mona, ouvrière dans une sardinerie, n’arrive pas à joindre les deux bouts et souffre des conditions de travail. Son époux veut faire engager leur fille malgré son jeune âge. Mona rêve d’une autre vie, surtout pour sa fille. Il y a un siècle, 2 000 Penn Sardin (sardinières) obtenaient gain de cause. Le Chœur des sardinières est une immersion dans ce mouvement qui marqua les esprits. Une belle et poignante découverte.

« Le Chœur des sardinières », Léah Touitou et Max Lewko, Steinkis, 144 pages, 20 euros

Couverture de l’album « Le chœur des sardinières » de Léah Touitou et Max Lewko. (EDITIONS STEINKIS)

« Blanche » : témoignage d’une vie avec le VIH

Son prénom n’a pas été choisi au hasard : Blanche aime être tout de blanc-vêtue. Les tenues immaculées la purifient du sentiment de saleté qui lui colle à la peau. Cette mère de famille exerce aussi en blouse blanche : elle est infirmière en psychiatrie et a un parcours douloureux. Échappée de son foyer dysfonctionnel à 13 ans, elle a connu la zone, est devenue junkie, s’est sevrée avec courage, avant d’être, à 19 ans, une des toutes premières personnes testées positives au VIH en France. On était dans les années 1980, au début de l’épidémie de sida, une maladie alors méconnue qui cristallisait tous les fantasmes et toutes les haines. Dans cette BD bouleversante qui ne se roule jamais dans le pathos, l’autrice garde la bonne distance. C’est la fille adolescente de Blanche qui mène une interview au long cours de sa mère, après avoir appris le drame au détour d’une conversation. Blanche raconte la déflagration lorsque son médecin lui apprend sa séropositivité et lui donne 5 ans à vivre. Elle se souvient du jugement et de la peur de tous face à ce qu’on appelait « le cancer gay », la honte de soi, le secret qu’il fallait garder alors qu’elle aurait eu tant besoin d’aide, et l’absence de traitement efficace jusqu’en 1987. Mais elle parle aussi de la revue salutaire RemAIDES, de son mariage avec un homme compréhensif, de son combat pour avoir des enfants avec l’espoir qu’ils soient sains (ils le furent), des associations de soutien et de la bienveillance de certains soignants. La simplicité des dessins, qui privilégient l’expressivité, servent parfaitement ce récit du combat d’une vie, et la découverte, dans les yeux de sa fille, d’une véritable héroïne de l’ombre.

« Blanche » de Maëlle Reat, 246 pages, Glénat, 25 euros

La couverture de la BD « Blanche » de Maëlle Reat. (GLENAT)

« Les gorilles du Général » : ll était une fois quatre mousquetaires…

Xavier Dorison a pris des libertés avec l’Histoire, et tant mieux. Le scénariste, aidé par le trait profond de Julien Telo, fait un travail exceptionnel avec ce roman graphique, appelé à devenir assez vite un classique. Et on entre dans la grande Histoire à travers une histoire d’amitié et d’engagement de quatre hommes, les gardes du corps du général de Gaulle, surnommés les gorilles du Général. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations ? Leurs doutes, leurs faiblesses ? Xavier Dorison dresse un portrait plein d’humanité de ces « mousquetaires » voués corps et âme à la protection de Charles de Gaulle. Ce premier tome, intitulé sobrement Septembre 1959, donne envie de découvrir très vite la suite de la série. Nous sommes donc à la fin des années 1950, la France fait face à ce qu’on appelait pudiquement « les évènements d’Algérie ». Politiquement, les autorités étaient confrontés à un mouvement historique de grande ampleur : la décolonisation. Ce désir d’indépendance crée des crispations. Les gorilles du Général, une porte d’entrée originale pour faire connaissance avec un homme qui a marqué son temps, et qui continue d’être cité en exemple par toute une classe politique, y compris ses ennemis d’hier.

« Les gorilles du Général. Septembre 1959 », Xavier Dorison et Julien Telo, Glénat, 90 pages, 21,95 euros

Couverture de l’album « Les Gorilles du Général » de Julien Telo et Xavier Dorison. (Editions Casterman)

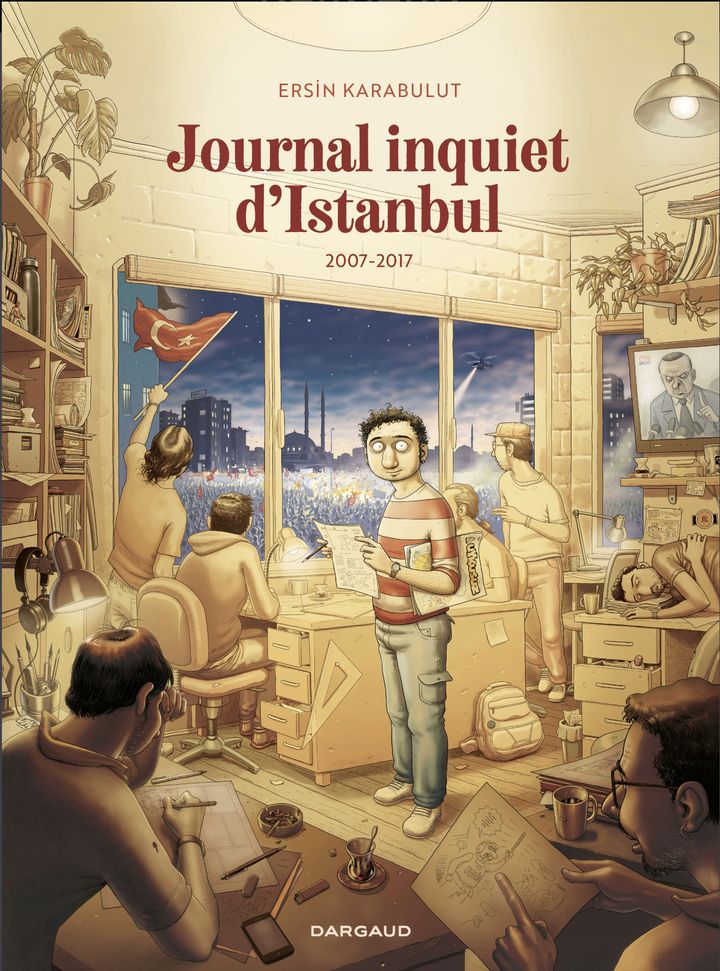

« Journal inquiet d’Istanbul, Tome 2 » : les tribulations d’un caricaturiste dans la Turquie autoritaire d’Erdogan

En Turquie, où la mise au pas des journalistes et du monde de la culture s’accélère dangereusement à coups d’arrestations arbitraires, il ne fait pas bon être dessinateur de presse. C’est pourtant le métier passion qu’exerce Ersin Karabulut, comme il le raconte dans son Journal inquiet d’Istanbul, dont vient de sortir le Tome 2. Après de premières années à travailler dans différentes publications, il lance en 2007 avec cinq autres dessinateurs Uykusuz (Insomniaque), un hebdomadaire satirique, drôle et engagé, qui connaît un succès fulgurant. Mais critiquer le pouvoir dans un pays qui sombre chaque jour un peu plus dans un régime autoritaire et religieux provoque anxiété, doutes et insomnies chez notre héros, qui souligne aussi ses petites lâchetés de « résistant ». La vie de la rédaction, le choc de l’attaque sanglante à Charlie Hebdo, la découverte du Festival d’Angoulême (qui les époustoufle), les intimidations à l’encontre du journal, le coup d’État manqué en Turquie et les pleins pouvoirs que s’arroge le président Erdogan : Karabulut mêle adroitement le politique et l’intime, le réalisme et la caricature, dans une atmosphère de plus en plus irrespirable. Un point de vue éclairant et nécessaire, dont on attend la suite avec impatience.

« Journal inquiet d’Istanbul, Tome 2 (2007-2017) », Dargaud, 184 pages, 25 euros

La couverture de « Journal inquiet d’Istanbul, Tome 2 » de Ersin Karabulut. (DARGAUD)

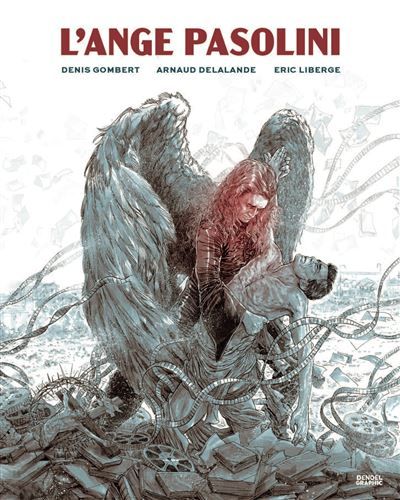

« L’Ange Pasolini » : et Dieu créa l’artiste

Happés dès la première page par le graphisme et le traitement du sujet, L’Ange Pasolini est un grand coup de cœur. Denis Gombert et Arnaud Delalande, scénaristes, installent une atmosphère poétique d’une rare puissance dans ce livre dédié à Pier Paolo Pasolini, assassiné dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, par une bande de garçons masqués sur une plage d’Ostie, près de Rome. Dans cette BD illustrée par Éric Liberge, les auteurs font dialoguer le réalisateur et écrivain italien de gauche agonisant avec son ange. Se dessine alors un portrait saisissant d’un artiste écorché vif, visionnaire et engagé, pour mieux retracer son parcours créatif et politique dans l’Italie d’après-guerre. Transgressif, provocateur, Pier Paolo Pasolini était une personnalité complexe. L’Ange Pasolini revient sur les moments cruciaux de son existence. Immanquable.

« L’Ange Pasolini », Denis Gombert, Arnaud Delalande et Éric Liberge, éditions Denoël, noir et blanc, 104 pages, 26 euros

Couverture de l’album « L’Ange Pasolini » de Denis Gombert, Arnaud Delalande et Éric Liberge. (EDITIONS DENOEL)

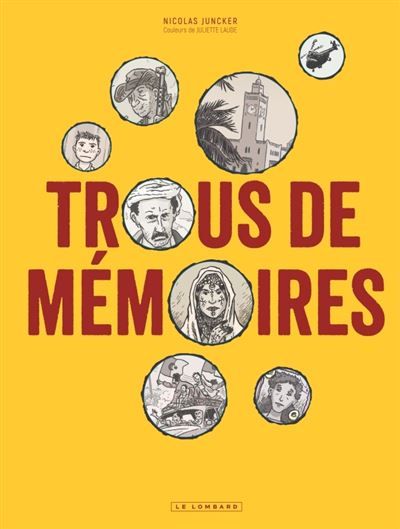

« Trous de mémoire » de Nicolas Juncker : les enjeux mémoriels de la guerre d’Algérie par l’humour

On connaissait le formidable travail de Jacques Ferrandez sur la guerre d’Algérie. Un autre auteur fait une entrée fracassante dans cet espace sensible. Après Un général des généraux, Nicolas Juncker revient avec un album drôle, intelligent, instructif sur la mémoire commune. Féru d’histoire, l’auteur est rattrapé par l’actualité. Nous sommes dans le Sud de la France, dans une petite ville nommée Maquerol. Le ministre de la Culture et le maire décident de créer un musée à la mémoire d’un photographe originaire d’Algérie, Gérard Poaillat, qui a immortalisé ce qu’on appelait pudiquement les évènements d’Algérie. Comment réaliser ce Mémorial ? Une équipe est constituée : une historienne et un scénographe. La première est rigoureuse, le second mégalomane. La population -pieds-noirs, anciens militaires et communauté nord-africaine- est invitée à participer à l’ouvrage en convoquant ses souvenirs. Cela tourne au cauchemar : les plaies sont encore vives et certaines blessures ne cicatrisent pas. Le passé vient réclamer sa part. En donnant la parole à tout le monde, Nicolas Juncker démine un terrain hautement délicat. L’album dit aussi les arrière-pensées politiques derrière ce genre de projet. Trous de mémoire, pour se souvenir d’une histoire commune en partage. L’humour, moyen efficace pour aborder la mémoire collective.

« Trous de mémoire« , Nicolas Juncker, Le Lombard, 156 pages, 22,95 euros

Couverture de la BD « Trous de mémoire » de Nicolas Juncker. (Editions Le Lombard)