Opinion

Livre –

Iconographe des grands bals parisiens, André Ostier revit enfin

Un gros ouvrage montre son travail en marge des soirées mondaines déguisées des années 1949 à 1969. La fin d’un monde.

Publié aujourd’hui à 14h32

Publié aujourd’hui à 14h32

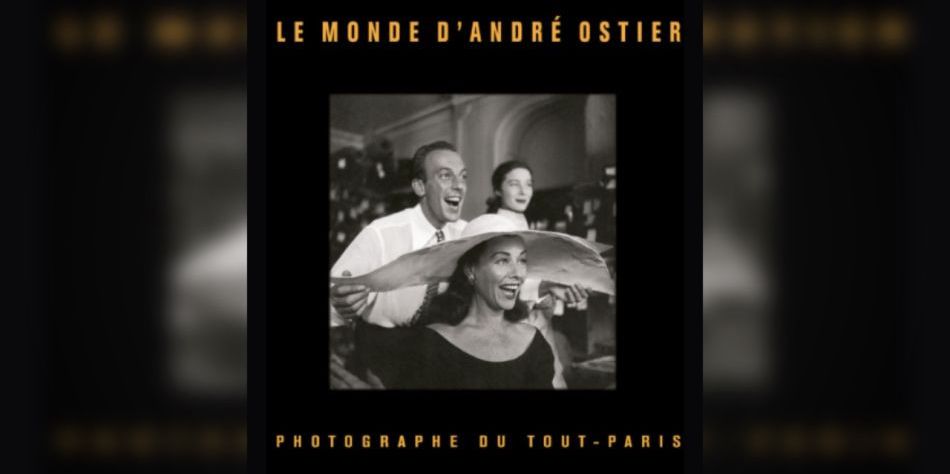

La couverture, avec un essayage de Paulette Goddard chez Jacques Fath.

Editions Gourcuff Gradenigo

Abonnez-vous dès maintenant et profitez de la fonction de lecture audio.BotTalk

Il existait naguère différentes manières de passer ses grandes soirées. Certains faisaient la fête, avec ce que cela supposait de cigarettes, d’alcool et de lunettes noires dans une boîte de nuit enfumée. Si vous pensez à Serge Gainsbourg ou à Bernard Henry-Lévy, ce ne sera pas tout à fait un hasard. Et puis il y avait les gens qui organisaient des fêtes, ce qui n’est pas du tout la même chose. L’entreprise exigeait des mois de préparatifs et entraînait de lourdes dépenses pour les invités. Ils devaient se commander un costume adapté au thème choisi, si possible chez un grand couturier comme Jacques Fath ou Christian Dior. Se retrouver convié chez Charles de Beistegui au château de Groussay, chez les Rothschild à Ferrières ou chez Lily Volpi à Venise n’avait cependant pas de prix. C’était la nouvelle version de «Plaisirs de l’île enchantée» de Louis XIV à Versailles. On en parlerait des mois avant et des semaines après. Il y aura alors les images des photographes chargés d’immortaliser ces flonflons renvoyant à des siècles anciens, et donc glorieux.

Cafe Society

Un gros livre célèbre aujourd’hui ces bals d’antan. Intitulé «Le monde d’André Ostier», il se voit dédié à l’un de ces iconographes du Rolleiflex. Mort en 1994, l’homme a mis en boîtes les principales soirées parisiennes d’après-guerre. Une période un peu étrange dans la mesure où chacun faisait comme si celle de 1939-1945 n’avait jamais eu lieu, alors même que certains des hôtes y avaient joué un rôle trouble. Mieux valait se rattacher aux années 1930 chez les Beaumont ou les Noailles. Le tout avec une société désormais assez mêlée, que l’on appelait la «Cafe Society». Dans cet ancêtre nettement plus distingué de la «jet-set» se retrouvaient autour du duc et de la duchesse de Windsor quelques nobles très titrés, mais un peu décavés, des milliardaires, en général sud-américains, un ou deux acteurs de Hollywood ou de la Comédie française. Plus des comparses, dont les inévitables «commères» qui allaient potiner autour de l’évènement. Le plus mémorable événement du genre restera en 1951 le «bal du siècle» donné par Beistegui au Palazzo Labia de Venise.

Raymundo de Larrain et Jacqueline de Ribes. A droite, je ne sais pas…

André Ostier., éditions Gourcuff Gradenigo.

De fête en fête, l’amateur retrouvera dans ce gros ouvrage les mêmes gens de soirée en soirée. Il y a le baron Alexis de Rédé, Patricia Lopez-Willshaw, l’une de «dix femmes les mieux habillées du monde», Paulette Goddard, ex-Mrs Charles Chaplin, la vicomtesse Jacqueline de Ribes, elle aussi «une des dix femmes les mieux habillée du monde», l’écrivain Marcel Achard, le danseur Jacques Chazot, Mona Bismarck ou le jeune Yves Saint Laurent. Tous font la roue devant l’artiste convié à les faire poser sous leur meilleur jour. Le défilé temporel s’arrête en 1969. Le monde a alors changé, aussi bien à cause de l’irruption des danses modernes que du vieillissement de nombre de protagonistes. Louise de Vilmorin est morte dès 1969. Marie-Laure de Noailles l’année suivante. Il n’y avait plus de renouvellement dans ce monde se voulant élégant. Il est considéré que le «Bal Proust» des Rothschild aura été le dernier du genre en 1971.

Yves Saint Lurent, vingt ans…

André Ostier, éditions Gourcuff Gradenigo.

Les photos d’André Ostier aujourd’hui publiées reflètent donc un monde aussi perdu que l’Empire romain ou la Cour des Tuileries. Elles prennent du coup valeur de document. Une société au bord de l’abîme accomplit son dernier tour de piste sous l’œil de la caméra. Ostier n’a cependant pas photographié toutes ces mondanités. Il y a en a eu d’autres, du très distingué Cecil Beaton ou résolument populaire Robert Doisneau. Dans un autre ouvrage, ce dernier racontait d’ailleurs une jolie anecdote. Il était arrivé un soir tire-bouchonné dans un smoking de location à un grand raout d’Etienne de Beaumont, et s’en était excusé. «Aucune importance», lui avait répondu son hôte. «De toute manière, en tant que photographe, vous serez le roi de la soirée.»

Pratique

«Le Monde d’André Ostier, Photographe du Tout-Paris», de Thierry Coudert aux Editions Gourcuff-Gradenigo, 217 pages.

Né en 1948, Etienne Dumont a fait à Genève des études qui lui ont été peu utiles. Latin, grec, droit. Juriste raté, il a bifurqué vers le journalisme. Le plus souvent aux rubriques culturelles, il a travaillé de mars 1974 à mai 2013 à la «Tribune de Genève», en commençant par parler de cinéma. Sont ensuite venus les beaux-arts et les livres. A part ça, comme vous pouvez le voir, rien à signaler.Plus d’infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.