Le microbiote intestinal recèle

encore bien des mystères, mais les chercheurs commencent à percer

ses secrets les plus surprenants. Dernière avancée en date :

l’identification d’une bactérie capable d’amplifier les effets des

traitements contre le cancer, en particulier ceux reposant sur

l’immunothérapie. Cette piste ouvre de nouvelles perspectives pour

renforcer l’efficacité de ces thérapies, aujourd’hui limitées à une

fraction des patients.

Une bactérie méconnue, un

effet puissant

Tout part d’une question qui

intrigue les chercheurs depuis plusieurs années : pourquoi certains

malades répondent-ils très bien aux traitements d’immunothérapie,

quand d’autres n’en tirent presque aucun bénéfice ? Ces

traitements, appelés inhibiteurs de points de contrôle immunitaire,

visent à « libérer » les défenses naturelles du patient afin que

son propre système immunitaire puisse s’attaquer aux cellules

cancéreuses. Mais malgré leur efficacité spectaculaire chez

certains, ils échouent encore chez beaucoup.

Pour comprendre ces

différences, l’équipe du Dr Hiroyoshi Nishikawa, du Centre national

du cancer de Tokyo, a eu l’idée de se pencher sur le microbiote

intestinal de patients traités. En comparant des échantillons de

selles de malades répondeurs et non-répondeurs, les chercheurs ont

transplanté ces microbiotes dans l’intestin de souris atteintes de

tumeurs. Résultat : les rongeurs ayant reçu le microbiote des

patients les plus réceptifs au traitement ont eux aussi montré une

meilleure réponse.

Le lien était établi, restait

à identifier le responsable. Après plus d’un an et demi de

recherches minutieuses, les scientifiques ont découvert le microbe

en question : Hominenteromicrobium mulieris. Jusqu’ici, cette

bactérie n’avait suscité guère d’intérêt. Présente dans l’intestin

humain, elle vit discrètement dans un environnement pauvre en

oxygène, riche en nutriments. Mais son rôle potentiel dans

l’immunothérapie change radicalement son statut.

Comment ça fonctionne ?

Chez la souris,

H. mulieris

stimule un maillon essentiel du système immunitaire : les cellules

dendritiques. Ces cellules, véritables éclaireurs, captent des

signaux de danger et migrent vers les tumeurs, où elles activent

d’autres acteurs de l’immunité, notamment les lymphocytes T. Ces

derniers sont chargés de traquer et d’éliminer les cellules

cancéreuses. Le rôle des inhibiteurs de points de contrôle est

justement de lever les freins qui entravent l’action de ces

lymphocytes. En renforçant cette activation immunitaire dès

l’amont, la bactérie démultiplie donc les effets du traitement.

D’autres microbes avaient déjà

été identifiés comme capables d’influencer l’efficacité de ces

thérapies, mais H.

mulieris semble surpasser tous ses prédécesseurs. Les

tests réalisés ont montré un effet bien plus net et plus fiable que

ceux observés avec d’autres bactéries similaires.

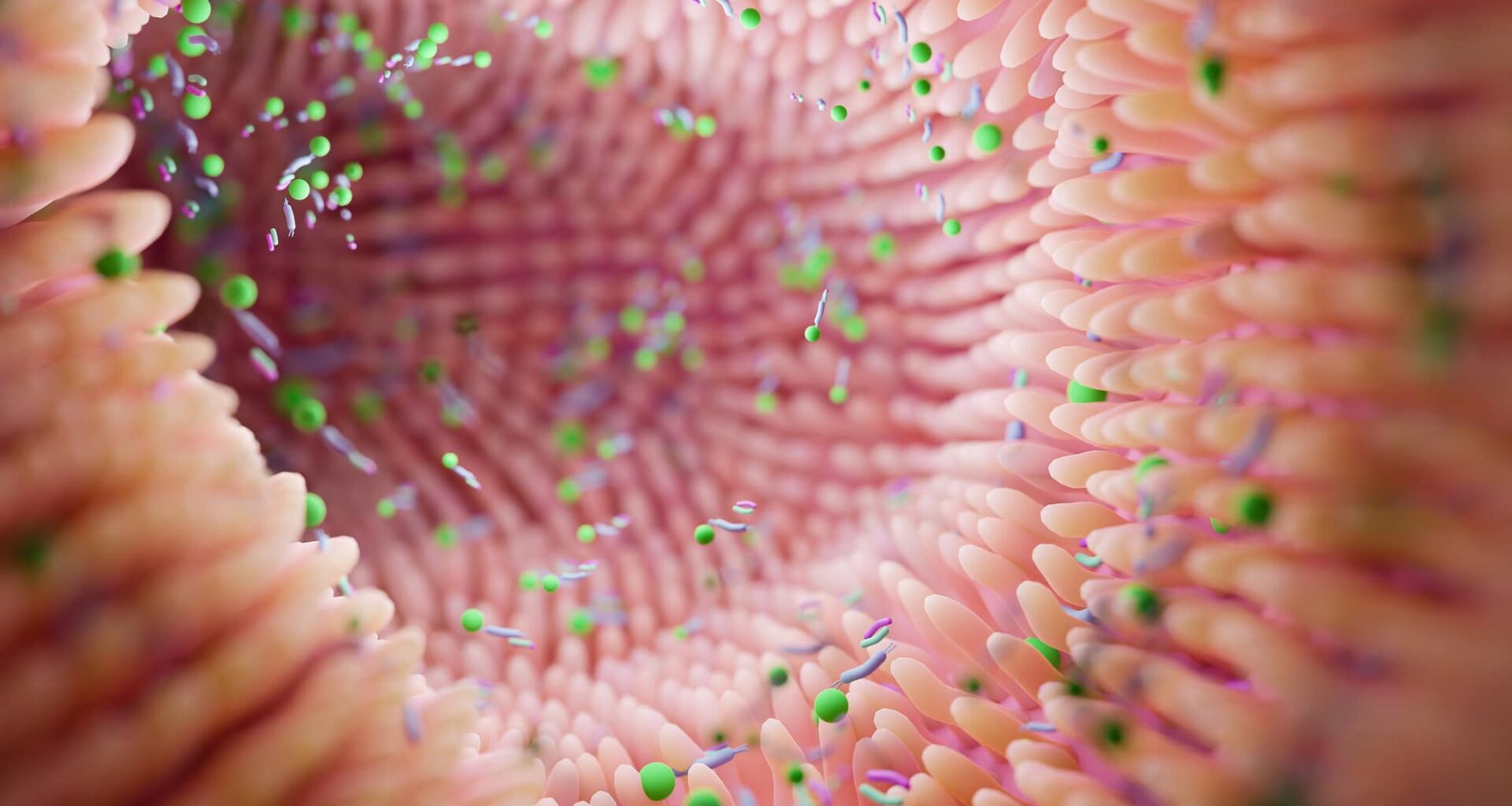

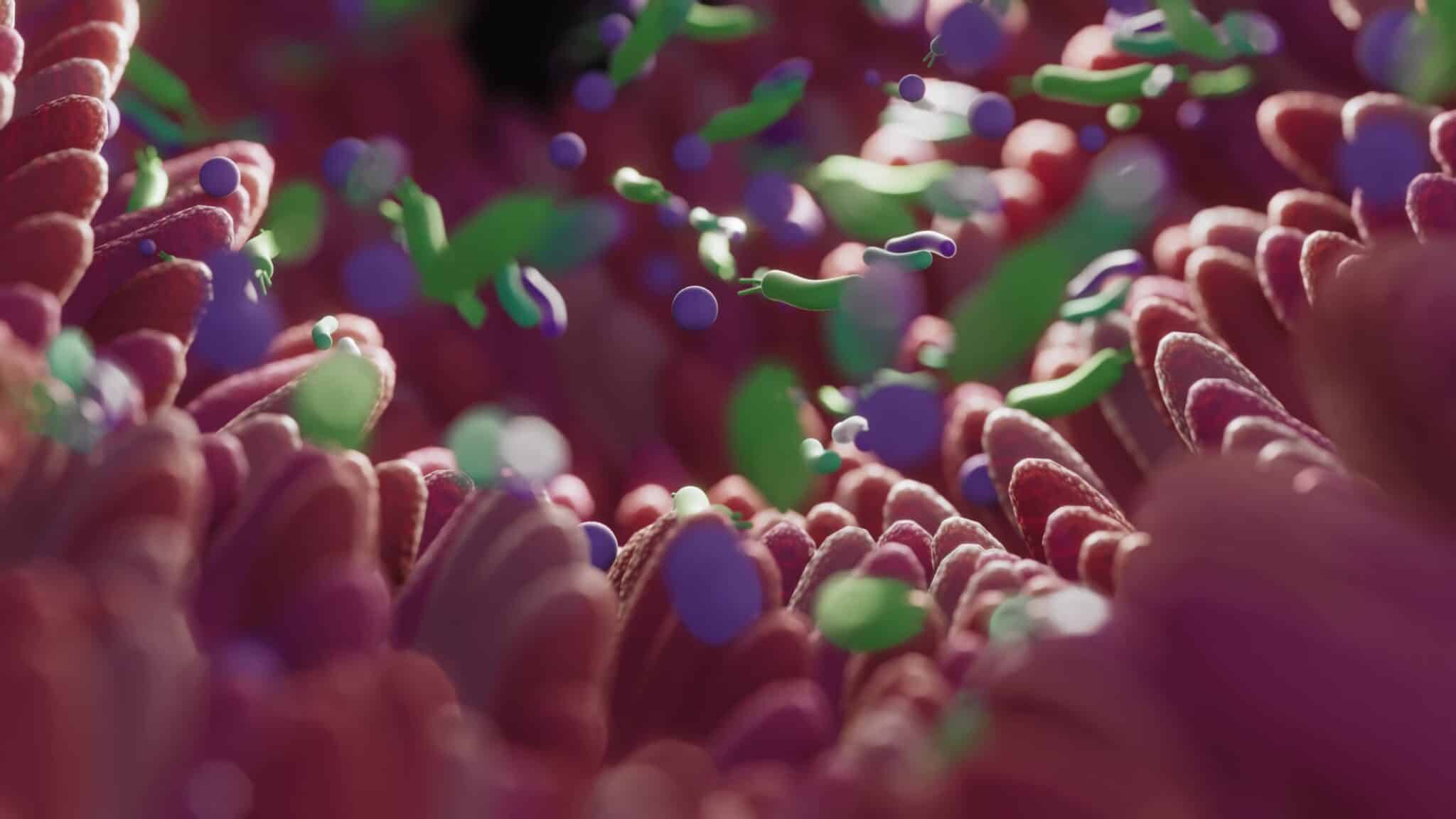

Crédit :

iStock

Une illustration du microbiote intestinal. Crédits : Oleksandra

Troian/istockDes essais cliniques en

vue

Fort de ces résultats, l’équipe de Nishikawa

s’est associée à une biotech pour préparer un essai clinique dans les prochaines

années. L’objectif : vérifier si cette bactérie peut, chez l’homme,

renforcer l’efficacité des inhibiteurs de points de contrôle, comme

elle le fait chez la souris. Si les résultats sont aussi

encourageants que ceux obtenus en laboratoire, cette avancée

pourrait marquer un tournant dans le traitement de certains

cancers.

Les chercheurs restent

toutefois prudents. Le microbiote humain est d’une grande

complexité, et il est peu probable qu’une seule bactérie suffise à

optimiser l’immunité de tous les patients. Mais cette découverte va

dans le sens d’une médecine plus personnalisée, où l’on pourrait un

jour administrer des cocktails sur mesure de bactéries pour

maximiser les chances de succès thérapeutique.

Cette recherche confirme en tout cas

l’importance croissante du microbiote dans la lutte contre le

cancer. L’intestin, souvent surnommé « notre deuxième cerveau »,

pourrait bien devenir, dans les années à venir, un allié stratégique

dans le combat contre la maladie.