« Des fusillades crépitaient dans le quartier cerné par les forces policières, qui avaient amené des projecteurs pour fouiller l’obscurité des rues. Des devantures de boutique s’effondraient. Un habitant qui fermait ses persiennes avait reçu une balle dans l’épaule. Un ouvrier boulanger qui sortait de son fournil avait été tué. On signalait une autre victime, abattue après une course effrénée dans les ténèbres. Une dizaine de blessés étaient transportés à l’hôpital. (…) Un camarade qui avait pu franchir les barrages rapportait que la police tirait maintenant au hasard, dans le vide. »

Ce récit du militant socialiste Jacques Toesca (1) (1887-1976) est l’un des rares à se faire l’écho, de l’intérieur, des événements du 8 août 1935. Ce jour-là à Toulon, une manifestation contre les mesures d’austérité prises par le gouvernement de Pierre Laval conduit à une explosion de violence. Des émeutes dont le souvenir s’estompe mais qui, par leurs racines ou leurs conséquences, ont marqué l’Histoire.

Les raisons de la colère

Luca Grino, un étudiant toulonnais diplômé dans cette matière universitaire, tient à le rappeler. Cet ancien élève du lycée Dumont d’Urville a consacré son mémoire de master à cet épisode tumultueux, né « d’une période d’incertitudes majeures ». Pile quatre-vingt-dix ans après les faits, il a souhaité reprendre le récit de ces heures où la grogne a gagné les ateliers de la base navale, et où la brutalité a envahi les ruelles de la basse ville.

« En 1935, la crise économique fait rage », pose-t-il. « Le régime parlementaire en France est marqué par une forte instabilité. Le tout dans un contexte international où montent les extrémismes. À l’été, c’est l’homme de droite Pierre Laval qui devient chef du gouvernement », poursuit Luca Grino. « Il veut diminuer les dépenses publiques via des décrets-lois. Il interdit les manifestations et impose une baisse drastique de 3 à 10% des salaires des fonctionnaires et des ouvriers d’État. »

Des victimes aussi à Brest

Les personnels concernés de l’arsenal de Toulon, soit près de la moitié des actifs de la ville, sont touchés de plein fouet. Ceux de Brest aussi. Dans ces deux ports, à l’appel des syndicats CGT et CGTU, de grandes manifestations dégénèrent en heurts dès le 5 août, jour de la première paye amputée. À une époque où la crainte d’une guerre civile est prégnante, la presse de tout le pays relaye cette colère.

Dans la cité du Ponant, les affrontements font une victime, blessée mortellement par la police. « Le 8 août à Toulon, un débrayage de quelques minutes est organisé au sein de l’arsenal pour lui rendre hommage, raconte Luca Grino. Mais à Lagoubran, les personnels de la pyrotechnie décident, eux, de sortir en cortège. Arrivés au Pont-du-Las, ils se retrouvent face à la garde mobile, à cheval, qui charge. »

À partir de là, les choses vont déraper. Inexorablement. À 17h, la cloche sonne. La porte principale de la base navale s’ouvre. Premières arrestations, coups de crosse, visages en sang… La police tente de disperser les petits groupes de protestataires qui se forment. Des jets de pierre leur répondent. Sans banderole mais avec détermination, deux ou trois mille personnes maintenant sont prêtes à en découdre. A crier leur rage sous les fenêtres de la préfecture maritime. Les cortèges gagnent la place de la Liberté.

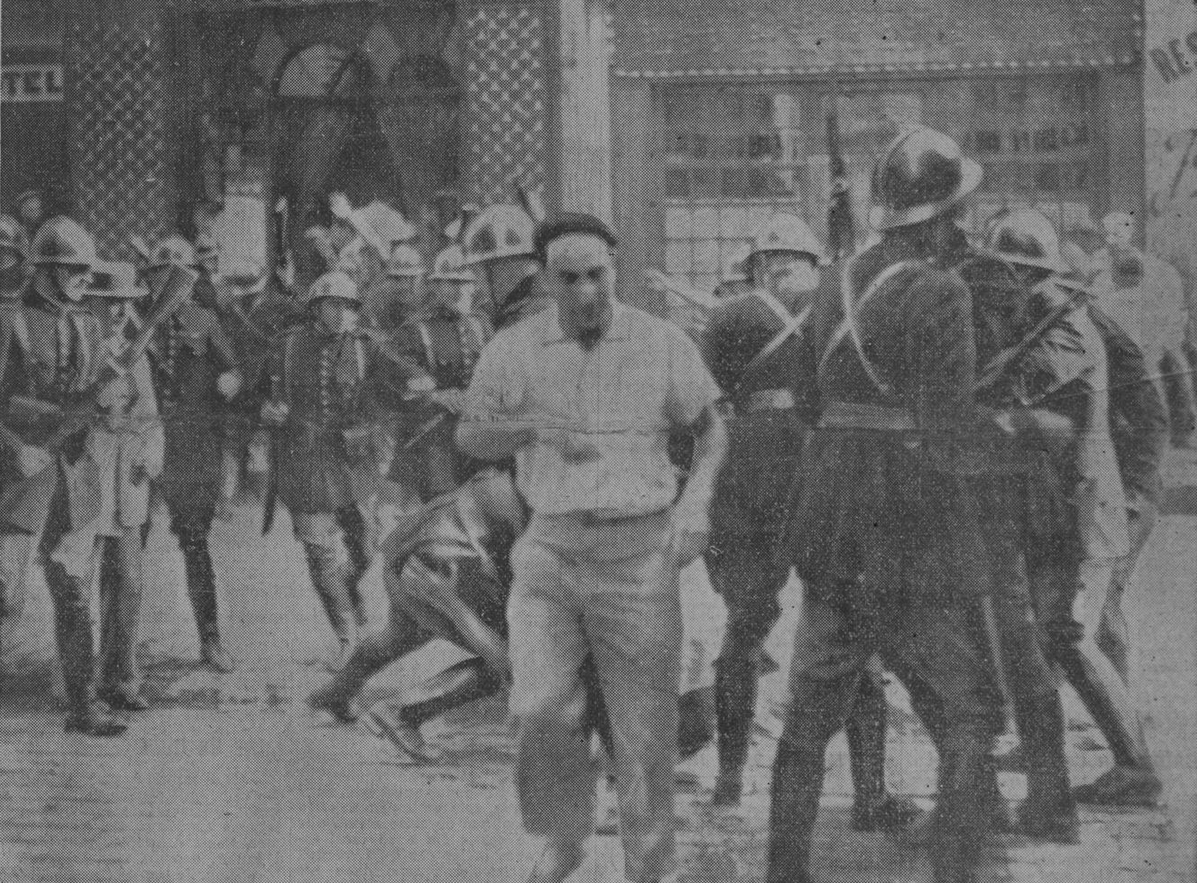

Le visage ensanglanté d’un manifestant arrêté. Photo parue dans Paris-Soir le 11 août 1935.

Photo DR.

Insurrection dans « la basse »

« Alors qu’en soirée, on croit le calme revenu, des coups de feu claquent dans la basse ville », expose notre étudiant en histoire. Des détachements de tirailleurs sénégalais sont envoyés sur place. « On assiste alors à des scènes quasi insurrectionnelles, où une population plus diverse se mêle aux ouvriers, avec un manque de maîtrise flagrant des forces de l’ordre, dans les artères sombres et étroites entre la rue du Canon et la rue d‘Alger. Barricades, pillages, tirs aléatoires: la violence se prolongera jusqu’au milieu de la nuit. »

Au petit matin, le quartier du vieux Toulon, saccagé, ses façades criblées d’impacts de balles, panse ses plaies. Et compte ses morts. Ils sont au nombre de deux. Bien que victimes collatérales, ces hommes seront brandis en martyrs par les partis de la gauche. La Bourse du travail accueille une chapelle ardente. Trois jours plus tard, « 30.000 travailleurs », écrit le journal L’Humanité, formeront un immense cortège funèbre jusqu’au cimetière central.

1. Un militant de Province (1951).

De Moscou à l’Allemagne nazie: un retentissement énorme

« Dans tout le pays, en août 1935, on parle de ce qui s’est passé à Toulon », assure Luca Grino. « La presse relate les événements pendant dix jours. Pour la gauche, c’est le zèle du gouvernement fasciste de Pierre Laval qui est à l’origine des émeutes. La droite évoque l’ordre républicain mis en péril par les voyous et des manipulations politiques de l’étranger, le regard tourné vers Moscou. Les discours se radicalisent… »

Le révolutionnaire communiste russe Léon Trotski (1), alors en exil en Europe, verra, lui, dans ces mouvements brestois et toulonnais l’espoir d’un changement de société. À la condition qu’ils ne s’éteignent pas: « L’énorme danger en France actuellement consiste en ce que l’énergie révolutionnaire des masses, dépensée par à-coups successifs dans des explosions isolées, comme à Toulon et à Brest, finisse par faire place à l’apathie. […] La tâche du parti prolétarien consiste non à freiner et à paralyser ces mouvements, mais à les unifier et à leur donner le plus de vigueur possible. »

Jusqu’à l’élection du Front populaire en 1936

À Moscou, Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste français, cite cette manifestation en exemple. De son côté, l’Action Française (2) reprend à son compte des propos tenus dans la presse allemande nationale-socialiste. Le journal d’extrême droite opère un rapprochement avec les mutineries orchestrées en sous-main, qui amenèrent à la révolution russe de 1917. « Rien d’étonnant à ce que le soulèvement des masses françaises soit d’abord tenté dans deux ports de guerre à Toulon et à Brest. La méthode bolchevique demeure la même et les directives du Komintern ont été exactement suivies ».

Une chose est sûre, les émeutes d’août 1935 marquent une étape supplémentaire dans le processus de réunification syndicale et des partis de gauche. Elles participent à la dynamique qui amène à la victoire du Front populaire au printemps suivant, lors des élections législatives, qui permettra à cette coalition formée des socialistes, communistes et radicaux d’accéder au pouvoir.

1. Front populaire et comités d’action, La Vérité, (26 novembre 1935).

2. Source: Alain Lemoigne, docteur en histoire contemporaine, dans Août 1935 à Brest: un souffle révolutionnaire aujourd’hui oublié.