- 📱 L’usage extensif des technologies numériques facilite la triche au baccalauréat.

- 🧠 L’intelligence artificielle est devenue un outil courant pour les élèves, nécessitant une révision des méthodes d’évaluation.

- 🔍 Les mesures de détection et de sanction de la fraude doivent évoluer pour rester efficaces.

- 📚 Les établissements scolaires explorent de nouvelles stratégies pédagogiques pour intégrer l’IA de manière constructive.

Le baccalauréat, épreuve emblématique du système éducatif français, n’est pas exempt de défis. Parmi eux, la triche qui, malgré les efforts de l’éducation nationale, persiste sous diverses formes. Les avancées technologiques offrent de nouveaux moyens aux tricheurs, rendant la tâche des surveillants plus ardue. Des dispositifs sophistiqués aux algorithmes d’intelligence artificielle, la fraude évolue et se modernise. Cet article explore les différentes facettes de cette problématique et les outils mis en place pour y faire face.

L’évolution des méthodes de triche

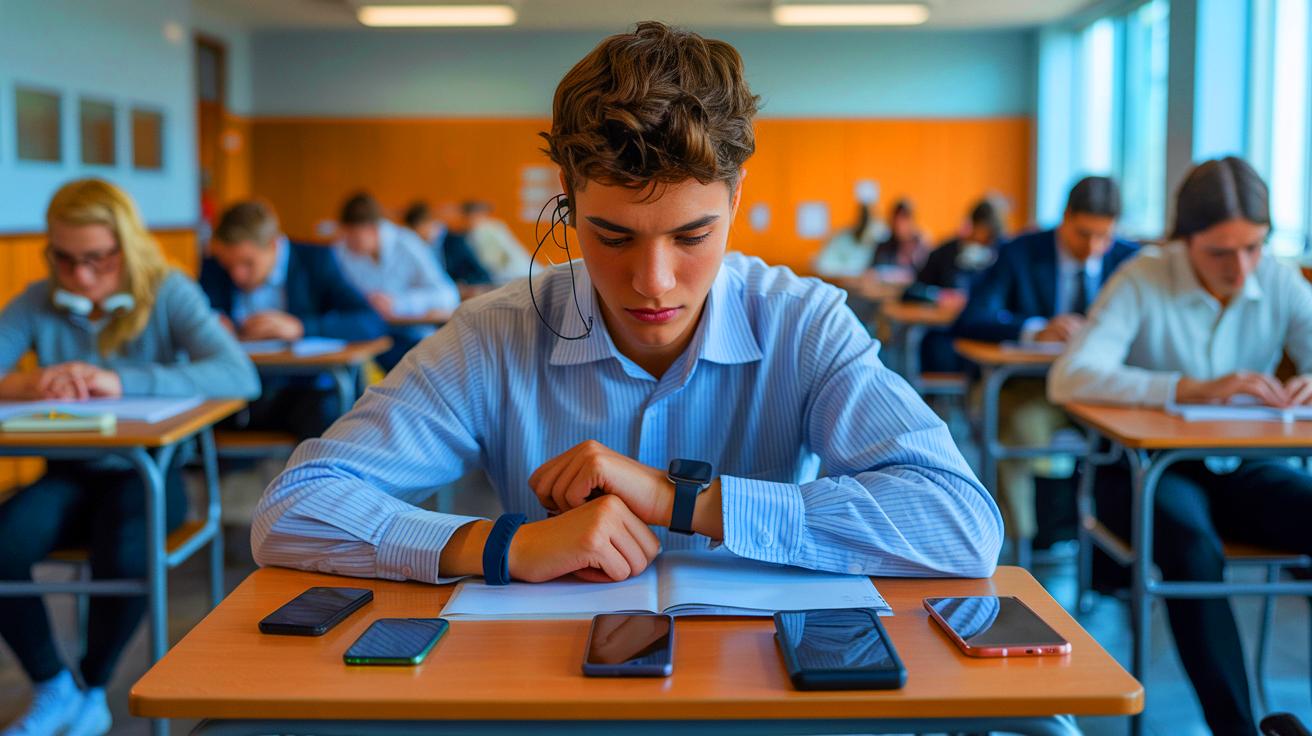

La triche au baccalauréat a toujours existé, mais ses méthodes ont considérablement évolué avec le temps. Auparavant limitée à des antisèches et des notes cachées, elle s’appuie désormais sur des technologies avancées. L’utilisation de smartphones, montres connectées et oreillettes discrètes est devenue courante. En 2015, une candidate en Algérie fut surprise utilisant un système de communication satellitaire. Ce cas illustre comment la technologie est devenue un allié pour les fraudeurs. Selon un rapport de 2014, 30,87 % des fraudes étaient liées aux nouvelles technologies. En réponse, les académies ont intégré des détecteurs de smartphones, bien que des brouilleurs soient exclus pour des raisons de sécurité. L’ampleur du phénomène exige des mesures toujours plus innovantes pour contrer ces pratiques.

Le rôle de l’intelligence artificielle

Depuis fin 2022, l’intelligence artificielle (IA) a pris une place prépondérante dans le paysage éducatif. Les étudiants y voient un outil précieux pour traduire, synthétiser et simplifier des informations. L’IA est devenue une alliée familière, transformant la manière d’étudier et de tricher. Un rapport sénatorial de 2024 révèle que 80 % des jeunes de 18 à 21 ans utilisent des IA génératives pour leurs études. Cette tendance oblige à repenser les évaluations académiques. Les enseignants s’interrogent sur la pertinence des mémoires universitaires et des travaux écrits traditionnels à l’ère de l’IA. L’impact est tel qu’une réflexion sur les méthodes d’évaluation s’avère nécessaire pour s’adapter à cette nouvelle réalité.

Les stratégies de lutte contre la fraude

Face à la montée de la fraude technologique, diverses stratégies de lutte ont émergé. Certaines institutions misent sur des contrôles oraux pour contourner l’utilisation de l’IA. D’autres investissent dans des logiciels antiplagiat, bien que leur efficacité soit remise en question. La Conférence des grandes écoles souligne que ces outils peinent à détecter l’usage d’IA générative. En réponse, une réflexion profonde sur les modalités d’évaluation est en cours. Des chartes et initiatives locales voient le jour pour encadrer l’usage de l’IA. À l’école de commerce Neoma, l’IA est intégrée comme un outil pédagogique, invitant les étudiants à aller au-delà des résultats produits par les machines. Cette approche vise à former des étudiants capables de maîtriser et critiquer l’utilisation de l’IA, compétence précieuse dans le monde professionnel.

Les sanctions face à la triche

En France, la triche au baccalauréat est sévèrement sanctionnée. En cas de suspicion, un procès-verbal est établi, entraînant l’ouverture d’une commission de discipline académique. Les sanctions varient d’un simple blâme à l’interdiction de passer des examens pendant cinq ans. Des peines pénales peuvent s’ajouter, avec des amendes allant jusqu’à 9 000 euros et trois ans d’emprisonnement. Monaco, aligné sur le système français, applique des règles similaires. Ces mesures visent à dissuader les candidats de recourir à la fraude, tout en maintenant l’intégrité des examens. Cependant, l’efficacité de ces sanctions dépend de la capacité des autorités à détecter les tricheries, ce qui reste un défi majeur.

La triche au baccalauréat demeure un défi complexe à relever. Alors que la technologie continue d’évoluer, les méthodes de fraude deviennent de plus en plus sophistiquées. Cela soulève des questions cruciales : comment les systèmes éducatifs peuvent-ils s’adapter à ces changements rapides ? Quel équilibre trouver entre l’utilisation des nouvelles technologies et le maintien de l’intégrité académique ?

Cet article s’appuie sur des sources vérifiées et l’assistance de technologies éditoriales.

Ça vous a plu ? 4.7/5 (29)