Dans le silence

glacé de l’espace, à plus de 1 300

années-lumière de notre planète bleue, se joue peut-être l’une des

histoires les plus fascinantes de la science moderne. Au cœur de la

constellation d’Orion, une jeune étoile baptisée V883 Orionis livre

ses secrets les plus intimes aux télescopes terrestres, révélant un

trésor chimique d’une importance capitale pour comprendre l’origine

de la vie.

Une chimie

complexe au berceau des étoiles

Ce que les chercheurs ont

découvert défie l’entendement : pas moins de 17 molécules

organiques complexes tourbillonnent dans le disque de matière qui

entoure cette protoétoile naissante. Parmi elles, l’éthylène glycol

et le glycolonitrile, deux composés chimiques que les biologistes

connaissent bien puisqu’ils constituent les précurseurs directs des

éléments fondamentaux de l’ADN et de l’ARN.

Cette découverte, fruit du

travail minutieux d’une équipe dirigée par Abubakar Fadul de

l’Institut Max Planck d’astronomie, représente bien plus qu’une

simple curiosité scientifique. Elle bouleverse littéralement notre

compréhension de la distribution de la matière organique dans le

cosmos et ouvre des perspectives vertigineuses sur l’omniprésence

potentielle de la vie.

La

révolution d’une théorie établie

Jusqu’à présent, la

communauté scientifique adhérait à un modèle relativement

pessimiste concernant la survie des molécules organiques lors de la

formation stellaire. Les astronomes considéraient que les processus

violents accompagnant la naissance des étoiles – éruptions de

plasma, radiations intenses, températures extrêmes – détruisaient

inexorablement la plupart des composés organiques complexes

accumulés dans les nuages interstellaires.

Cette vision impliquait

que seuls de rares systèmes planétaires, dans des conditions

exceptionnellement favorables, pouvaient reconstituer localement

ces briques chimiques essentielles. La vie apparaissait alors comme

un phénomène d’une rareté extraordinaire, fruit de circonstances

quasi miraculeuses.

Kamber Schwarz, co-auteur

de l’étude et astrochimiste réputé, résume parfaitement le

paradigme qui vient de s’effondrer : « Il semble

maintenant que ce soit le contraire de ce que nous pensions. Nos

observations suggèrent que les disques protoplanétaires héritent

directement de molécules complexes issues de phases antérieures, et

que leur enrichissement chimique se poursuit même pendant la

formation du système. »

L’œil

perçant d’ALMA révèle l’invisible

Cette révolution

conceptuelle n’aurait pas été possible sans les performances

extraordinaires de l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array,

plus connu sous l’acronyme ALMA. Ce réseau de 66 radiotélescopes,

perché dans l’aridité du désert chilien, possède une sensibilité

inégalée pour détecter les signatures radio des molécules

organiques dans l’espace.

C’est grâce à cet

instrument d’exception que les chercheurs ont pu identifier les

raies d’émission caractéristiques de ces 17 molécules organiques.

Un exploit technique remarquable, rendu possible par un phénomène

naturel inattendu : les éruptions périodiques de V883 Orionis

génèrent suffisamment de chaleur pour sublimer les glaces du disque

protoplanétaire, libérant dans l’espace les composés organiques qui

y étaient piégés.

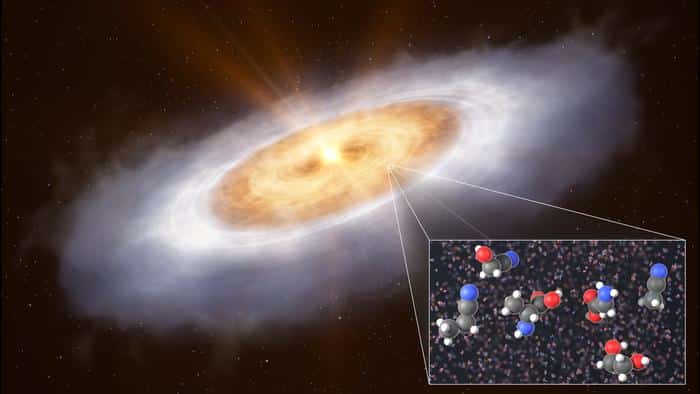

Cette vue d’artiste montre le disque planétaire autour de l’étoile

V883 Orionis. Dans sa partie la plus externe, des gaz volatils sont

gelés sous forme de glace, contenant des molécules organiques

complexes. Une explosion d’énergie provenant de l’étoile chauffe le

disque interne à une température qui évapore la glace et libère les

molécules complexes, permettant ainsi aux astronomes de la

détecter. L’image insérée montre la structure chimique des

molécules organiques complexes détectées et présumées dans le

disque protoplanétaire (de gauche à droite) : propionitrile

(cyanure d’éthyle), glycolonitrile, alanine, glycine, éthylène

glycol et acétonitrile (cyanure de méthyle). Crédit : ESO/L.

Calçada/T. Müller (MPIA/HdA)Un

continuum chimique de l’espace aux planètes

Les implications de cette

découverte, rapportée dans he Astrophysical Journal

Letters, dépassent largement le cadre de l’astronomie

pure. Si ces résultats se confirment, ils établissent l’existence

d’une continuité chimique directe entre les vastes nuages

moléculaires interstellaires et les systèmes planétaires achevés.

Cette « ligne droite d’enrichissement chimique », pour

reprendre les termes de Fadul, transformerait radicalement notre

perception de la probabilité d’émergence de la vie dans

l’univers.

Au lieu d’être un accident

cosmique rarissime, la vie pourrait représenter une conséquence

quasi inévitable de l’évolution chimique naturelle de la matière

interstellaire. Chaque nouveau système planétaire hériterait ainsi

d’un patrimoine moléculaire déjà riche en précurseurs biologiques,

multipliant exponentiellement les chances d’apparition de formes

vivantes.

Vers de

nouveaux horizons d’exploration

Prudents, les

scientifiques insistent sur le caractère préliminaire de leurs

conclusions. Des observations à plus haute résolution sont

nécessaires pour confirmer définitivement la présence de ces

molécules, et des études approfondies devront évaluer leur

résistance aux conditions extrêmes de la formation stellaire.

Mais l’enthousiasme est

palpable dans la communauté scientifique. Fadul évoque déjà les

prochaines étapes : « Nous devrions explorer d’autres

régions du spectre électromagnétique pour détecter des molécules

encore plus évoluées. Qui sait ce que nous pourrions découvrir

?«

Cette question résonne

comme une invitation au rêve et à l’exploration, rappelant que

l’univers n’a pas fini de nous surprendre et que la vie, peut-être,

nous attend au détour de chaque étoile naissante.