PUBLICITÉ

Elle mesure 1,5 mètre de courbes granitiques et de décolletés sans équivoque – et bientôt, elle ne sera plus là.

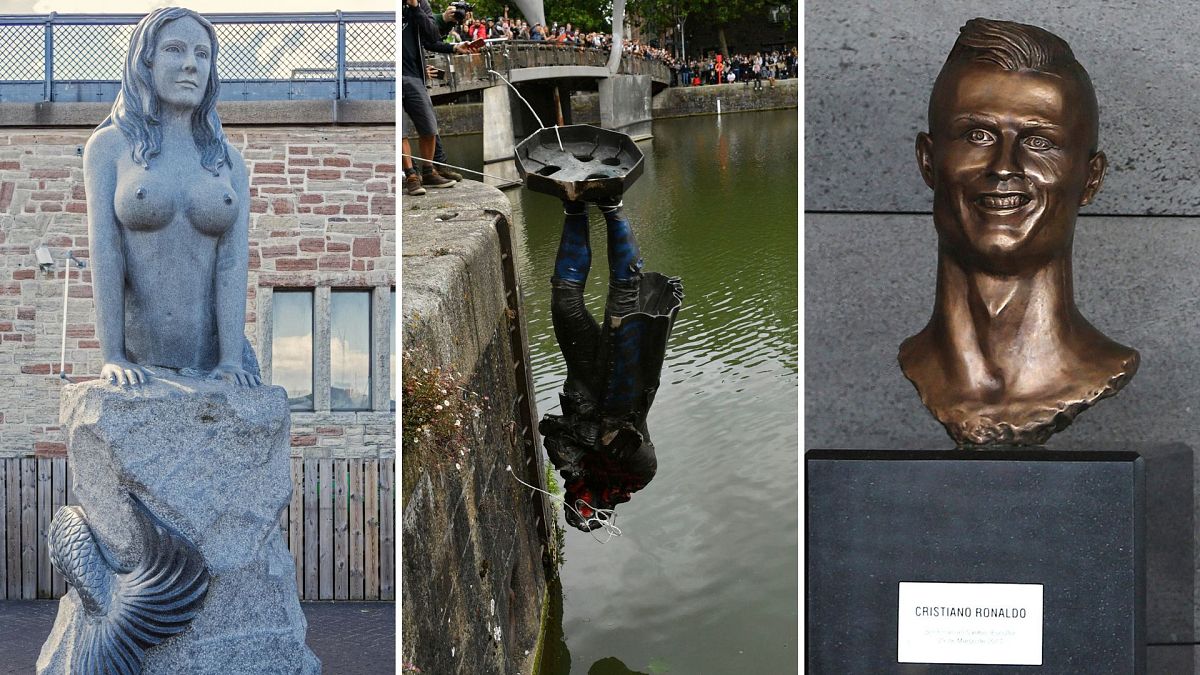

La statue de la Grande Sirène du Danemark, dévoilée en 2006 comme un contrepoint audacieux et moderne à l’emblématique Petite Sirène de Copenhague, créée par Edvard Eriksen, est sur le point d’être retirée de la vue du public après des années de désapprobation.

Les critiques la décrivent depuis longtemps comme « laide et pornographique » et sa forme exagérée a été accusée de dévaloriser la beauté féminine plutôt que de la célébrer.

En 2018, elle a été discrètement déplacée du front de mer de Copenhague au fort de Dragør, à plusieurs kilomètres au sud, dans ce qui ressemblait étrangement à un exil.

Aujourd’hui, l’agence danoise des palais et de la culture annonce qu’elle sera purement et simplement retirée, estimant qu’elle ne correspond pas à l’héritage culturel du fort centenaire.

Elle est loin d’être la seule. Partout dans le monde, des statues autrefois célébrées ont été mises au rancart, jugées trop laides, trop offensantes ou trop toxiques sur le plan politique pour rester sur leur socle.

C’est le cas de la statue d’Edward Colston, marchand d’esclaves au XVIIe siècle, à Bristol, un homme qui a supervisé le transport d’environ 84 000 Africains vers l’esclavage. En 2020, son portrait en bronze a connu un sort dramatique et largement médiatisé : des manifestants furieux l’ont arraché de son socle pendant les manifestations « Black Lives Matter » et l’ont fait rouler dans les rues, avant de le jeter dans le port, poétiquement là où les navires de la traite des esclaves avaient autrefois accosté.

Cet acte a déclenché une réflexion nationale sur les personnes qui méritent une place dans la mémoire publique britannique et sur le rôle que jouent les statues dans cette histoire.

Les Docklands de Londres ont suivi en retirant quelques jours plus tard la statue de Robert Milligan, un autre marchand d’esclaves.

Aujourd’hui, la statue de Colston repose dans un musée, rappelant les histoires dont nous héritons et celles que nous choisissons d’affronter.

Au-delà de la Grande-Bretagne, Anvers a démonté en 2020 une statue du roi Léopold II, longtemps vilipendé pour les atrocités commises au Congo. L’année suivante, l’Espagne a démantelé la dernière statue publique du dictateur fasciste Francisco Franco en vertu de sa loi sur la mémoire historique. De l’autre côté de l’Atlantique, les généraux confédérés sont tombés depuis des années, de Robert E. Lee à Richmond à P.G.T. Beauregard à la Nouvelle-Orléans.

En Pologne, c’est le scandale, et non l’histoire, qui a fait tomber la statue du prêtre catholique romain Henryk Jankowski à Gdansk, à la suite d’allégations d’abus sexuels sur mineur. Les manifestants ont attaché des cordes autour de la statue et l’ont fait tomber eux-mêmes. Un autre prêtre accusé, Eugeniusz Makulski, a vu son monument commémoratif retiré et modifié par l’Église.

Mais toutes les suppressions ne sont pas des événements historiques lourds et scandaleux. Parfois, il s’agit simplement de cas extrêmes où l’esthétique est mise à mal, pour le dire gentiment.

À Madère, au Portugal, un buste en bronze très douteux représentant Cristiano Ronaldo a suscité des moqueries en raison de sa ressemblance peu flatteuse avec la légende du football. Sans surprise, en l’espace d’un an, il a été remplacé par une version plus photogénique.

Il y a aussi les statues qui disparaissent dans des circonstances plus malicieuses et mystérieuses…

Au début de l’année, une statue en bronze de la première dame américaine Melania Trump, inaugurée en 2020 dans sa ville natale slovène de Sevnica, a été sciée aux chevilles et emportée dans la nuit. Plus récemment, une sculpture de protestation du banquier David de Pury, renversée pour souligner ses liens avec la traite des esclaves, a été volée sur une place de la ville en Suisse.

Et il n’y a pas que les figures humaines qui sont en danger… En Angleterre, deux hommes ivres ont été condamnés à des travaux d’intérêt général et à une amende après avoir déchiré en deux et volé une statue de l’ours Paddington au début de l’année.

Le sort de ces statues – qu’elles aient été renversées en signe de protestation, déplacées discrètement ou volées en pleine nuit – montre que les monuments publics sont loin d’être permanents. Ils reflètent les valeurs et les priorités de la société et nous obligent à nous demander : quelles histoires voulons-nous honorer et lesquelles sommes-nous prêts à remettre en question ?

Et peut-être, juste peut-être, laissons Paddington en dehors de cela.