Dans les bibliothèques de nos maisons de famille traînent des livres délaissés. Leurs auteurs furent célèbres, peut-être… Leur gloire a passé. Cet été, BV vous propose de découvrir quelques-uns de ces écrivains ou de ces livres.

Michel Mohrt coche-t-il toutes les cases de notre série d’été ? Soyons honnêtes, la réponse est non. Il n’est pas à proprement parler un auteur populaire. Il n’a pas connu le succès d’un Troyat ou d’un Daninos. La notoriété de cet académicien dans la mouvances des hussards a été circonscrite à un cercle d’amoureux de la littérature. Mais oublié, il l’est (sans doute parce que réputé de droite). Et si ses livres ne sont pas dans les bibliothèques de tous nos grands-parents, il a parlé mieux que quiconque de ces Taras personnels pour Scarlett françaises, de ces thébaïdes apaisantes – car oui, même quand on y loge à 25, avec un filet d’eau chaude pour la douche, ballon sous-dimensionné oblige, elles sont un refuge solitaire loin du monde hostile – que sont les maisons de famille. Force est de l’avouer : c’est à plus de 30 ans que j’ai vraiment découvert Michel Mohrt. Je ne le connaissais jusque-là que « vaguement-de-nom » selon la formule consacrée. Je le confondais, du reste, avec Michel Déon. N’ayant pas grande estime pour ce dernier, que je rangeais – injustement ? – dans la catégorie des auteurs rebelles en carton pâte pour lecteur du Figaro faussement réac, je ne m’étais jamais intéressée à l’œuvre de son « homoprényme », si l’on m’autorise ce néologisme.

La Maison du père

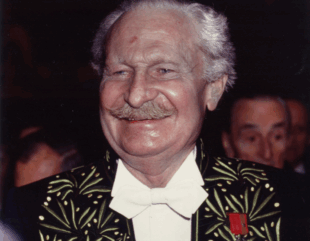

Puis un jour, en 2006, mon éditeur m’apprit que j’étais lauréate, pour un recueil de nouvelles, du prix Renaissance, et que grâce à son entregent, ce serait Michel Mohrt qui me le remettrait. Quand on est jeune – et à la trentaine, on l’est encore un peu – tout vous semble dû. Il me parut donc tout à fait naturel qu’un académicien se déplace pour moi. J’ai honte de dire que je ne me souviens même plus des quelques mots qu’il prononça ce soir-là. Mais pour apprendre le connaître un peu – c’était la moindre des choses -, on m’avait recommandé de de lire La Maison du Père (Gallimard), autobiographie dédiée à son père et dédicacée à son fils, et ce fut une révélation.

Je l’ai lu et relu, offert plusieurs fois. Ce livre au titre tiré de l’Évangile est une Trinité : Dans cette Maison du Père, il y a trois demeures qui ne font qu’une. Celle du père charnel, celle de la patrie (la petite, la Bretagne, et la grande, la France), celle du père éternel – « Notre vie de famille se réglait sur les fêtes de l’année liturgique. Nos distractions étaient celles que proposaient la paroisse » – que Michel Mohrt a rejoint en août 2011 (il était né au début de la Grande Guerre).

Les trois se répondent et s’imbriquent, comme consubstantielles. Quand l’une va mal, les autres s’effondrent : « J’ai connu cette Bretagne paysanne enracinée dans ses traditions, la Bretagne des pardons et des saints faiseurs de miracles, des fontaines sacrées, des fricots et des retours de noces. Cette Bretagne est morte avec la religion qui lui donnait son âme ». Dans combien d’autres régions de France pourrait-on faire le même constat ?

À notre époque, les intellectuels ont des âmes de commerçants. À la sienne, les commerçants étaient de fins lettrés. Michel Mohrt évoque toute un société de notables de province « bibliophiles », qui « lisaient le latin dans le texte, pouvaient réciter un poème entier de la Légendes des Siècles », dont « la culture ne servait à rien dans leurs occupations professionnelles (si elle ne les desservait pas) » : « Sans goût du lucre, ni sens du profit, mon père laissa péricliter ses affaires lentement », commente-t-il. Dire que cette culture n’a servi à rien est pourtant faux : c’est son père, lecteur éclectique et compulsif, qui a transmis au futur académicien son « vice impuni », selon le mot de Valéry Larbaud, lui faisant découvrir pêle-mêle, Pierre Benoît, G. Lenotre, Flaubert, Mauriac, Lamartine, Chateaubriand et tant d’autres.

Non-conformiste

Le père de Michel Mohrt, un moment tenté par le Sillon, s’en est finalement détourné pour embrasser la cause de l’Action française (dont son fils sera également sympathisant), avant de s’en éloigner aussi, déchiré, quand le pape l’a condamnée. Il ne faut pas pourtant voir en lui une face de carême confite en dévotion et toute acquise à son curé. Les « cathos » d’alors avaient alors une plus grande liberté de ton qu’on ne le croit et sans doute plus, paradoxalement, qu’aujourd’hui, car dotés, comme leurs contemporains, d’une formation précoce du raisonnement et d’un esprit critique plus aiguisé : « Mon père était pieux, mais n’était pas dévot, il avait l’esprit le plus libre et le conformisme n’était pas son fort ». Il lui arrivait de commenter les Évangiles « avec un éclairage nouveau, teinté de paradoxe et d’humour ». Michel Mohrt le compare à celui de Chesterton.

Quand à 75 ans, dans sa chambre non chauffée, son père se décida à s’équiper d’une couverture électrique, il la « baptisa Abisag, du nom de la jeune fille que le roi David fit mettre dans sa couche pour réchauffer ses vieux os ». Une culture biblique qui n’était pas bégueule.

La Maison du père devrait s’appeler la Maison de nos pères. Et même, de nos grands-pères. Pour moi, qui suis originaire de l’Aveyron, ce département que le pape Pie IX appelait la Bretagne du Midi, j’y ai retrouvé un peu le mien. Comme dans la chanson de Francis Cabrel, chacun y verra « la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux ».

![]() Imprimer, enregistrer en PDF cet article

Imprimer, enregistrer en PDF cet article

![[LIVRES DE NOS MAISONS] Michel Mohrt ou la maison de nos pères](https://www.europesays.com/fr/wp-content/uploads/2025/08/vignette-pour-article-1.png)