On la connaît déjà. Belle gosse, poussière d’ange, parenthèse désenchantée et rideau. Isabelle Doutreluigne (1949-2004). Enfant fracassée des seventies, croisée dans quelques rares souvenirs pudiques de celui qui fut son mari (et l’est resté, du côté de la bienveillance, bien après que l’état civil prétende le contraire), Bernard-Henri Lévy et dans les livres, c’est-à-dire dans la vie, de sa fille, Justine Lévy.

Elle n’en revient littéralement pas, Justine, d’être sa fille. Alors elle y revient sans cesse. Le Rendez-Vous, son premier roman, il y a trente ans, Mauvaise Fille il y en a seize, et aujourd’hui comme un retour de ce qui est de moins en moins refoulé, cette sorte de pavane pour une infante défunte en même temps que journal de deuil : Une drôle de peine.

Bien joué, ce titre, tant il y a en effet d’humour, politesse et désespoir mêlés dans ces pages. Ce qui s’y mélange aussi de manière infiniment harmonieuse, avec une sorte de fantaisie, d’allégresse noire, ce sont les années, les visages. Les filles qui deviennent mères et n’ont pourtant rien demandé, qui font tourner en bourrique des garçons, d’autres filles, des destins trop bien tracés. Un coup comédie sociale « Paris rive gauche », une volée de coups descente inexorable vers la nuit.

Son coup à elle, Justine Lévy l’a parfaitement réussi. On la joint depuis sa « querencia » sur la Méditerranée. C’est la première fois qu’elle parle publiquement d’Une drôle de peine. C’est le matin. Elle est en haut d’un escalier, des enfants autour d’elle, dit-elle. Elle craint d’être mal réveillée et aussi d’en dire trop, préférerait le pas assez. On en oublierait de la rassurer. Dommage, cela en aurait valu la (drôle de) peine.

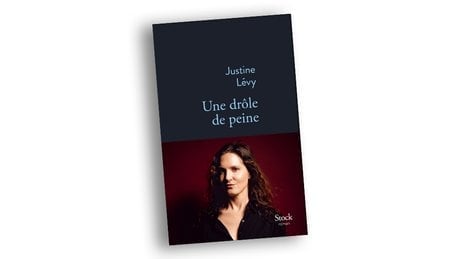

« Une drôle de peine », Justine Lévy, Stock, 195 pages, 19 euros, en librairies mercredi. (Crédits : LTD/Stock)

« Une drôle de peine », Justine Lévy, Stock, 195 pages, 19 euros, en librairies mercredi. (Crédits : LTD/Stock)

LA TRIBUNE DIMANCHE – Quand vous êtes-vous dit que cette « drôle de peine » pourrait trouver à s’incarner dans un livre ?

JUSTINE LÉVY – Je ne me le suis pas dit comme ça, mais en effet, s’il y a eu un moment déclencheur, c’est le voyage que j’ai fait en Inde avec mon mari. Là-bas, tout faisait signe, je voyais ma mère partout, tout vous parle, les objets, les animaux. C’est peut-être un indice de début de maladie mentale… On devait initialement aller au Japon, ce fut l’Inde, sur les traces de ma mère, de sa dérive, aux origines en quelque sorte de ma propre origine, afin de savoir aussi comment mes parents s’étaient rencontrés.

Et finalement, qu’avez-vous appris, qu’est-ce que l’écriture vous a appris ?

J’ai appris que l’écriture, ça ne servait à rien. Que le deuil, de toute façon, est impossible à faire. C’est comme un bruit de fond qui jamais ne se laisse oublier. Ma mère est morte avec son énigme. Et pourtant, je suis allée là où je n’étais jamais allée. Par exemple, du côté de cette drôle de famille monstrueuse qui était la sienne ; savoir qu’elle venait de là…

Dans ce livre sur votre mère court de page en page la figure, toujours bienveillante, de votre père…

Oui, c’est aussi un livre du père ! [Rires.] Vous savez, c’est assez rare dans la vie les personnes à qui on doit tout. Mon père est sans doute moins mystérieux pour moi que ma mère, mais les deux formaient un couple assez grand, absolu, volcanique. Après, ma mère, c’était plus qu’une mère. Elle était comme un personnage de Georges Bataille. C’était Dirty dans Le Bleu du ciel.

Votre mère était une figure d’une époque qui revendiquait sa liberté jusque dans son risque, où l’on professait volontiers que rien ne devait être interdit. Êtes-vous fascinée par ces temps et par celles et ceux qui les ont fait vivre ?

Je ne le suis absolument pas. Ce qui m’intéresse en l’occurrence, c’est ma mère. Elle m’a éblouie, hantée, mais dans le même temps la violence de cette liberté-là, je crois qu’elle m’a apeurée.

J’ai appris que l’écriture, ça ne servait à rien

Sa liberté ne se concevait pas sans l’engagement, le militantisme parfois le plus radical. Est-ce quelque chose qui vous touche, que vous pourriez partager, pour partie au moins ?

Parfois, j’aimerais bien m’engager, j’aimerais bien être plus radicale, mais je suis trop timide pour ça. Et puis, l’engagement, j’ai été un peu vaccinée contre ça… Les engagements, ça a rendu heureux mon père, sans doute, mais ça a tué ma mère.

Voilà trente ans que vous écrivez et publiez. Aimez-vous écrire ou plutôt avoir écrit ? Et envisageriez-vous d’abandonner un jour vos rivages familiers de « l’écriture de soi » ?

D’abord, je l’ai déjà fait. J’ai écrit un livre autour d’Antonin Artaud [Son fils en 2021]. J’avais l’impression que c’était peut-être mon meilleur, mais ça n’a pas intéressé grand monde… J’étais vexée comme un pou ! Et puis, c’est vrai, même là, je n’ai pu m’empêcher de parler de sa mère. Après, l’écriture, vous savez… Je suis bien quand je n’écris pas. Si je pouvais, je ne ferais que la sieste… Cela dit, cette fois-ci, ce n’était pas si mal. Je me suis réfugiée dans un hôtel à Nice avec mon amie Vanessa Schneider. Elle avec son père [Michel Schneider, auquel elle consacre un beau La Peau dure, -Flammarion], moi avec ma mère.

Propos recueillis par Olivier Mony