Avec Tressaillir, Maria Pourchet signe un des romans les plus fins et sensibles de la rentrée. Plongée dans la psyché d’une femme qui, suite à une rupture amoureuse, doit apprendre à reconstruire sa vie. Rencontre.

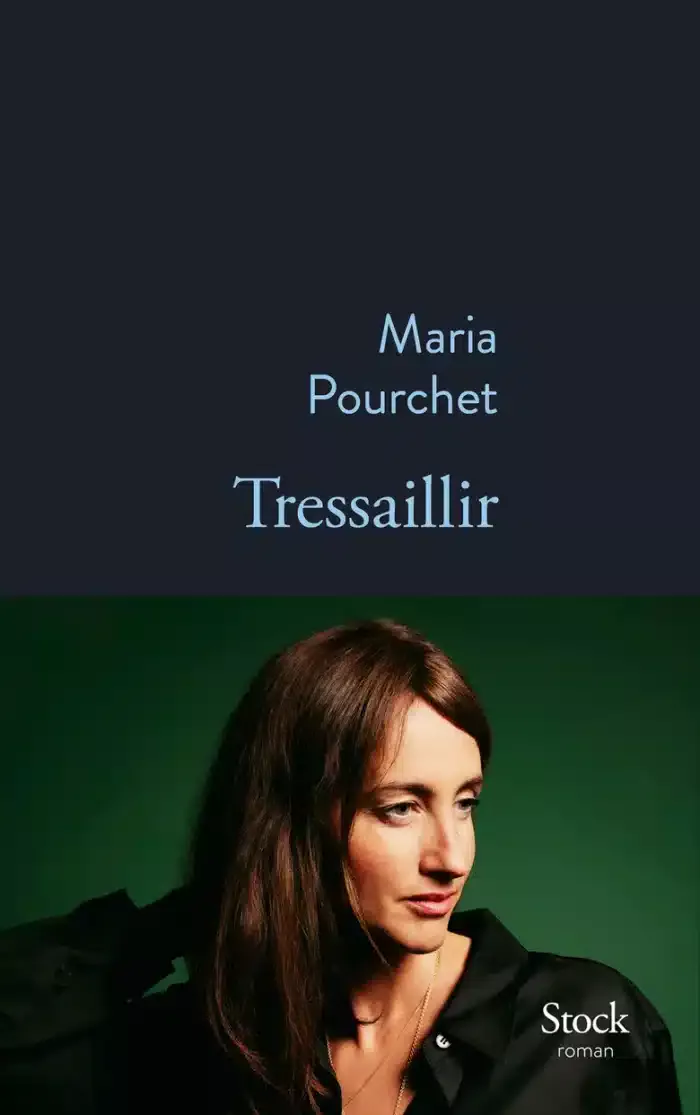

Maria Pourchet, à Paris le 1 juillet 2025, pour Transfuge. © Laura Stevens // Modds

Maria Pourchet, à Paris le 1 juillet 2025, pour Transfuge. © Laura Stevens // Modds

Elle cite Maurice Genevoix et Jean Giono, connaît le nom de chaque arbre des forêts vosgiennes, et évoque l’internat d’Epinal avec la rage et l’émotion de ceux qui ont tout compris, très tôt, à leurs corps défendants. Elle pourrait être une romancière du XXe siècle, si ce n’est qu’elle écrit comme d’autres slament, pianote sur l’ironie et l’autodérision avec une facilité d’adolescente, et traduit dans chacun de ses livres, un certain malaise contemporain. Pour raconter Maria Pourchet, partons comme elle le fait dans ce roman, de « l’animal » : Tressaillir est l’histoire d’une bête blessée qui fuit. Ici, une biche. Maria Pourchet me l’explique un après-midi d’été, alors que réunies chez elle, à Paris, autour d’une clim portative, nous tentons d’élaborer une conversation hors de la léthargie caniculaire : « J’avais l’impression de suivre un animal, me dit-elle, voilà pourquoi l’image de la biche est si importante. Cette biche effrayée, Michelle, et la biche qu’elle a été, dont c’est le terme de la course. Ce que je visualisais à l’écriture, c’est une créature, je l’ai suivie comme une poursuite d’images mentales. Et puis j’avais d’emblée cette phrase de Maurice Genevoix qui est en exergue du livre : « être libre, c’est encore tressaillir ». Une citation issue de La Dernière Harde, livre dans lequel il parle beaucoup des biches, et c’est ce que j’avais en tête, quand je travaillais cette idée à l’origine de mon livre. Pour la première fois, je ne trouvais pas le titre, ce qui est rare chez moi, d’habitude je l’ai en programme, dès le début. Je voulais l’appeler Traverser, ça n’a plu à personne, alors je suis revenue à l’exergue, à cette phrase qui me guidait, j’ai compris que tressaillir, c’est tous les états dont je parle : tressaillir de fatigue, tressaillir de peur, tressaillir de plaisir, tressaillir de joie. Je me suis rendu compte en effet que le titre était là, depuis le début dans cette citation, et qu’il était mon programme. » Car cette biche ne fuit pas un prédateur, mais un homme autrefois aimé, le père de sa fille de six ans. Une rupture, suivie au plus près de la femme. L’on pourrait dire dans un corps à corps, tant l’écriture de Pourchet a ceci de puissant qu’elle nous place dans son souffle et sa course. Et ce au gré d’un leitmotiv, tout au long du livre : « Partir, c’est pour la galerie. En vérité, on s’arrache. » De quoi ? D’un couple auquel elle ne croît plus, d’une idée de la famille qui s’effrite entre ses doigts. Mais il y a l’enfant laissé derrière elle, et un difficile passé qui revient. Il y a surtout cette peur sans mots et sans objet, qui la suit et la détermine, depuis toujours. Tressaillir pourrait s’intituler « histoire de la peur » : celle d’une enfant grandie dans un village au bord de la forêt, d’une adolescente qui n’aime pas l’école, et d’une femme qui ne demandait, a priori, rien d’autre, que de fonder une famille. De se mettre à l’abri pourrait-on dire, tant Pourchet décrit le sentiment de menace qui pèse sur elle. « Rompre, c’est rompre avec un récit. C’est un récit auquel on a cru, c’est un récit proche de la religion. Voilà pourquoi il peut durer, et qu’on n’a pas envie de la quitter. Si ce n’était que rompre avec un lieu, un autre corps, mais ce à quoi on s’arrache véritablement, c’est le récit qui a mené la narratrice jusque-là. On est la somme de ce que l’on s’est raconté, des serments que l’on a faits, des vœux que l’on a formulés pour soi. C’est la vie cousue main que l’on perd. La violence est dans cette perte. »

Une approche clinique

Singularité du livre, la rupture est racontée du point de vue intérieur, elle choisit une approche clinique, on ne saura presque rien de l’histoire de ce couple, balayée par l’arrachement. L’œil de l’écrivain, -et Pourchet a une écriture très en mouvement-, la suit de très près, comme si c’était elle, rien qu’elle, le sujet d’expérience…Qu’il soit tendre, critique ou comique, le regard ne quitte jamais cette femme d’abord claquemurée dans une chambre d’hôtel, à quelques mètres de chez elle, appelant son charmant psychanalyste et essayant les cachetons pour se calmer. Il y a une analyse de la douleur amoureuse, qui s’observe à la loupe : « Oui, au début, je voulais même commencer après la rupture, par cette phrase « une femme s’arrache ». Je ne pensais pas au départ faire intervenir l’histoire d’avant, ni la voix de l’homme. Mais je ne peux pas sacrifier cette parité-là, surtout dans une histoire d’amour, je ne parviens pas à raconter quelque chose de l’ordre du passionnel, du pulsionnel, de l’organique, si je n’ai pas les deux points de vue de l’histoire d’amour, et les voix du féminin et du masculin. » On se souvient que dans Western, qui n’avait pas la même puissance que Tressaillir, la romancière nous faisait entendre les deux voix, comme dans Feu, roman de la passion qui nous avait déjà frappés par son écriture. Maria Pourchet est une des rares aujourd’hui qui prend un plaisir visible à écrire sur l’amour entre un homme et une femme, on se souvient du vibrant Feu en 2021. Elle sait saisir les instants d’un couple, comme la scène d’ouverture du roman qui nous place d’emblée entre deux individus qui ne parviennent même plus à se parler, tant la violence s’est installée entre eux. L’histoire pourrait faire l’objet d’une comédie romantique d’aujourd’hui, si ce n’était l’enfant. Peut-être est-ce le véritable sujet du livre : comment se partage-t-on un enfant ? Et si les douleurs physiques sont présentes, c’est avant tout le malaise intérieur que ressent la mère, en l’absence de sa fille. « J’ai voulu écrire ce livre pour cette raison-là. Il y avait quelque chose dedans qui devait être dehors. J’ai une garde alternée pour mon fils, et il y a eu un temps où une semaine sur deux, j’en ai été séparé. Je sais que c’est vécu comme un progrès, mais je trouve ça insupportable. Je ne veux pas dire, comme en 1962, que la mère a un lien archaïque avec l’enfant qu’il faut prioriser, je sais que ce n’est pas dicible, mais comment fait-on avec cette douleur-là ? Avec cette vie-là ? La moitié du temps il est à l’école, et l’autre moitié du temps, je dois le partager. On me parle alors du « temps pour soi ». Un mythe que je n’ai pas compris, en quoi être avec mon enfant, ce n’est pas du temps pour moi ? On m’avait promis que j’allais vivre ma meilleure vie, mais ce n’est pas vrai, ça a été une torture, qui pourrait faire accepter n’importe quel rétropédalage. Or, je sais que quand une douleur est profonde et qu’elle est non-dicible, il faut faire quelque chose avec ça. J’ai compris ça très tôt, et ça m’a permis de supporter pas mal de choses, les pires frustrations, les pires peurs, et les pires douleurs, sont les plus partagées, alors même qu’on n’en parle pas. »

La suite de l’entretien est à découvrir dans le dernier numéro de Transfuge

Tressaillir, Maria Pourchet, Stock, 336p., 21,90 €