ANALYSE – Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, négociateur en première ligne sur les droits de douane, pousse à l’alliance avec les pays asiatiques pour isoler Pékin, ennemi numéro un de Donald Trump.

Dans le chaos créé par les droits de douane massifs imposés à la planète entière, puis partiellement mais temporairement suspendus, Donald Trump a clairement désigné la Chine comme l’adversaire numéro un. C’est à ce jour le seul pays avec lequel aucune négociation n’a été engagée. C’est aussi, de loin, celui dont les biens sont le plus surtaxés puisque les droits atteignent 145 %, en plus de ce qui était déjà en place. C’est enfin le pays, aux ambitions militaires croissantes, allié de la Russie contre l’Ukraine, avec lequel les États-Unis affichent le déficit commercial le plus important, soit près de 300 milliards de dollars, et qui a battu un nouveau record l’an dernier.

À lire aussi

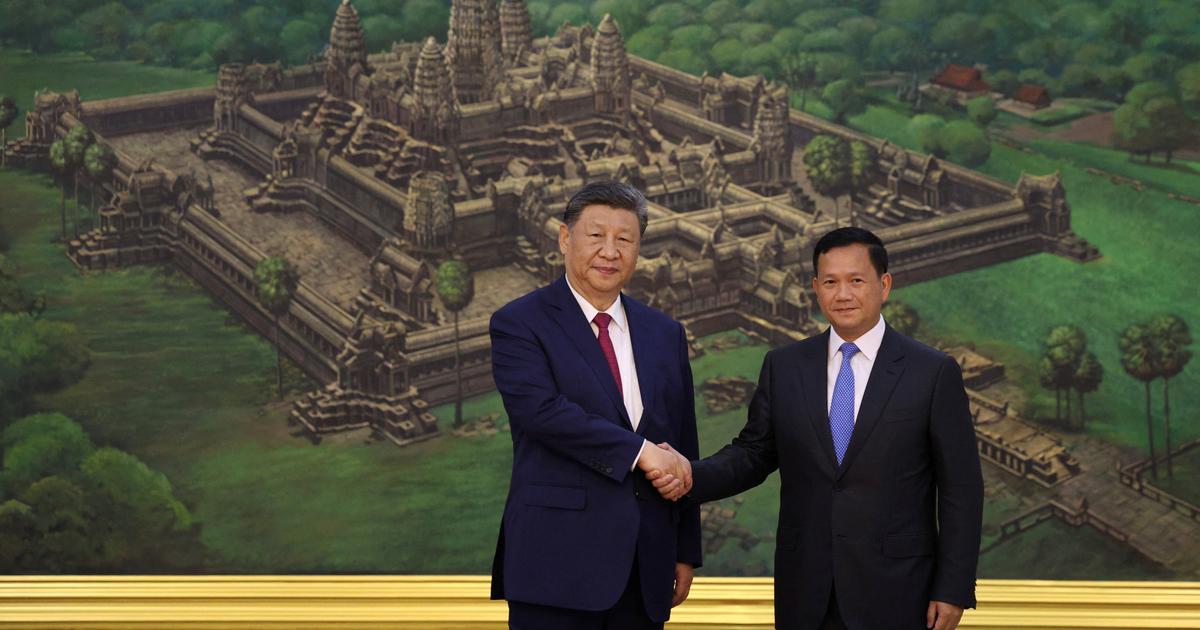

«La Chine est présente là où les États-Unis ont disparu»: Xi Jinping au Cambodge où s’érode l’influence américaine

Face à ce problème, Scott Bessent, secrétaire au Trésor qui est de fait négociateur de première ligne en matière de droits de douane, pousse la Maison-Blanche à créer une alliance réunissant d’autres nations visées à un moindre niveau par des sanctions commerciales américaines. Son objectif étant par une approche commune d’isoler le géant asiatique. Donald Trump est séduit par la démarche, sans pour autant la défendre publiquement de manière explicite. Avec des accords commerciaux, « nous pourrons approcher la Chine de manière groupée », a affirmé Scott Bessent.

Enjeux commerciaux et militaires

Baptisée par certains « Grand Encerclement », la stratégie ambitieuse revêt des aspects différents suivant les pays. Elle touche à la fois les questions purement commerciales, mais aussi les questions militaires. Pour les nations géographiquement proches de la Chine, et dépendantes de ses richesses, comme le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande ou la Malaisie, il s’agit d’abord de conditionner des baisses de droits de douane américains à un abandon du « transhipment » (transbordement) qui consiste depuis quelques années à laisser la Chine assembler sur leur territoire des biens qui sont ensuite exportés vers les États-Unis. Phénomène qui s’est accéléré depuis le premier mandat de Donald Trump et sa première croisade protectionniste contre la Chine.

Sur le papier, ces biens comme des panneaux solaires, ne sont pas « chinois » et donc échappent aux pires surtaxes américaines. Dans la pratique, ils démontrent comment Pékin trouve des voisins disposés à l’aider à contourner les sanctions américaines. Selon la presse américaine, les négociations entre Washington et ces nations nouvellement surtaxées traitent de ces conditions. Xi Jinping a lancé sa contre-offensive, le président chinois était en tournée cette semaine en Asie du Sud-Est, enchaînant la Malaisie, le Vietnam et le Cambodge, pour resserrer les liens avec ses voisins.

Pour les grands pays industrialisés, comme la Corée ou le Japon, le phénomène de transbordement n’est pas le cœur du problème. Il faudrait plutôt que Séoul et Tokyo commercent moins avec la Chine et fassent investir davantage leurs industries dans des usines implantées aux États-Unis. La chose n’est pas facile car le Japon, par exemple, échange aujourd’hui bien plus de biens avec la Chine qu’avec l’Amérique. Voilà qui explique probablement le silence de Ryosei Akazawa, négociateur commercial nippon à Washington cette semaine, au sortir de ses entretiens avec Donald Trump et tous ses conseillers économiques. La Maison-Blanche parle de « grands progrès » quand la délégation japonaise se montre de son côté beaucoup plus circonspecte. « Les discussions à venir ne seront pas faciles », a commenté le premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, se disant prêt à rencontrer lui-même Donald Trump.

Autre dimension du « Grand Encerclement » : les questions militaires. La Chine dépense beaucoup d’argent pour construire des ports dans plusieurs pays d’Asie, notamment au Cambodge. Ces investissements ont pour but de créer durablement des bases navales pour appuyer l’expansionnisme chinois dans toute l’Asie. Washington voudrait y mettre un terme. Pour cela, il faut que les États-Unis procurent à ces nations en développement des avantages économiques et commerciaux alléchants. Là encore, ce n’est pas facile de rivaliser contre la proximité géographique.

Même approche qu’avec le Mexique

Le rêve d’encerclement de la Chine qui anime Scott Bessent s’inspire de l’approche consentie par le Mexique. Le voisin et premier partenaire commercial des États-Unis a, semble-t-il, accepté de s’interdire le « transhipment » et a en outre interdit aux constructeurs automobiles chinois d’investir dans des usines au Mexique dans le but d’inonder ensuite les États-Unis et le Canada, notamment de voitures électriques, en profitant des accords de libre-échange.

Ironiquement, l’approche défendue par le secrétaire au Trésor ressemble à celle de Barack Obama. En négociant en 2016 le « Partenariat transpacifique » (TPP), le président américain de l’époque cherchait déjà à réduire les droits de douane applicables à onze partenaires des États-Unis dans la zone Asie-Pacifique, dont le Vietnam, Brunei, la Malaisie et Singapour. Dans la même optique d’isolement de la Chine. À peine arrivé à la Maison-Blanche, en 2017, Donald Trump dénonçait l’accord, jugeant qu’il était capable d’obtenir « un meilleur deal ».