Le « syndrome d’auto-brasserie » est une affection très rare et très peu documentée, impliquant la production d’alcool par des bactéries intestinales, qui entraîne l’intoxication des individus concernés. Au-delà des quelques cas cliniques décrits, des scientifiques se demandent si un phénomène similaire ne pourrait pas être impliqué dans certains cas de stéatose hépatique non alcoolique, une maladie aux causes multiples, beaucoup plus courante.

Imaginez : vous êtes agent de police, et vous remarquez une voiture qui zigzague dangereusement sur la chaussée. Vous arrêtez le conducteur : il est manifestement ivre. D’une voix pâteuse, il jure pourtant n’avoir pas touché une goutte d’alcool de la journée. Le croiriez-vous ? Probablement pas.

Pourtant, en 2024, un citoyen belge a été acquitté après avoir été verbalisé pour conduite en état d’ivresse à trois reprises en quatre ans. Son emploi dans une brasserie pouvait nourrir les soupçons, mais il affirmait n’avoir rien bu. Selon les trois médecins qui l’ont ausculté, il aurait souffert d’un syndrome d’auto-brasserie dont il ignorait l’existence.

Les personnes atteintes de ce syndrome très rare (une revue de la littérature scientifique de langue anglaise publiée en 2020 a révélé que seuls 20 cas avaient été identifiés depuis 1974, ndlr) hébergeraient dans leurs intestins des microbes produisant des quantités anormalement élevées d’alcool lorsqu’ils décomposent les sucres. En 2016, à New York, une femme avait, elle aussi, été acquittée après un diagnostic identique. Son taux d’alcoolémie atteignait quatre fois la limite légale.

Bien que le syndrome d’auto-brasserie soit exceptionnel, certaines des espèces bactériennes qui y sont associées pourraient être impliquées dans une autre maladie beaucoup moins rare, la stéatose hépatique.

En tant que microbiologiste, je suis passionné par l’étude des divers effets du microbiote intestinal sur la santé humaine, ainsi que sur l’humeur et le comportement, que j’ai aussi vulgarisés dans l’ouvrage Pleased to Meet Me: Genes, Germs, and the Curious Forces That Make Us Who We Are. Voici ce qu’il faut savoir sur ces bactéries productrices d’alcool et les soupçons qui pèsent sur elles.

Un foie malade sans abus alcool

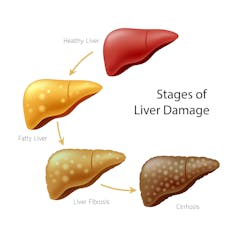

L’accumulation de graisses dans le foie peut entraîner de graves problèmes de santé. L’inflammation chronique qui en résulte peut notamment favoriser la survenue d’une fibrose hépatique qui peut mener à une cirrhose, laquelle peut sur le long terme, évoluer en cancer du foie.

On associe souvent la stéatose hépatique à l’alcoolisme. Pourtant, la stéatose hépatique métabolique associée à une dysfonction, ou MASLD, survient sans consommation excessive d’alcool. Anciennement appelée « stéatose hépatique non alcoolique » (SHNA, ou NASH en anglais pour Non-Alcoholic Steatohepatitis), et aussi désignée en français par l’expression « maladie du foie gras », cette affection est un continuum d’anomalies hépatiques qui touche de 80 millions à 100 millions d’Américains (en France, les données de la cohorte CONSTANCE de 2020 indiquent que la stéatose hépatique non alcoolique toucherait 18,2 % de la population, ndlr).

Les causes de la MASLD semblent multiples : obésité, résistance à l’insuline, excès de cholestérol ou encore infection par l’hépatite C. Des travaux semblent aussi suggérer que certains microbes pourraient aussi jouer un rôle.

Les quatre stades de la stéatose hépatique non alcoolique.

wowow/Shutterstock

En 2019, notamment, des médecins ont identifié un patient souffrant à la fois du syndrome d’auto-brasserie et d’une MASLD sévère. L’analyse de ses selles a révélé la présence de la bactérie Klebsiella pneumoniae. Il s’est avéré que la souche isolée produisait quatre à six fois plus d’alcool que celles habituellement rencontrées chez des individus sains.

Sur 43 autres patients atteints de MASLD, 61 % hébergeaient une souche de K. pneumoniae produisant des quantités inhabituellement élevées d’alcool. En revanche, parmi les 48 personnes en bonne santé servant de témoins, seuls 6 % étaient concernées.

Les chercheurs ont également constaté que K. pneumoniae n’était que légèrement plus abondante dans l’intestin des malades que chez les témoins. C’était la quantité d’alcool produite qui différait. Ils se sont alors demandé si cet excès pouvait réellement engendrer la stéatose.

Une microbrasserie dans l’intestin ?

Pour vérifier si ces bactéries étaient bel et bien responsables de la situation des malades, les scientifiques ont mené des tests sur des animaux de laboratoire. Ils ont nourri des souris saines avec la souche hyper-alcoologène de K. pneumoniae. En un mois, les rongeurs ont développé une stéatose mesurable, qui a évolué en cirrhose au bout de deux mois. La progression de la maladie reproduisait fidèlement celle observée lorsque les souris étaient gavées d’alcool pur.

En outre, le transfert de microbiote provenant de souris ou d’humains atteints de MASLD dans des souris saines a également déclenché des lésions hépatiques.

Enfin, les chercheurs ont traité le microbiote de souris atteintes de MASLD avec un virus ciblant uniquement Klebsiella, pour détruire ces bactéries. Le transfert du microbiote ainsi débarrassé de Klebsiella dans des souris saines n’a provoqué chez ces dernières aucune maladie.

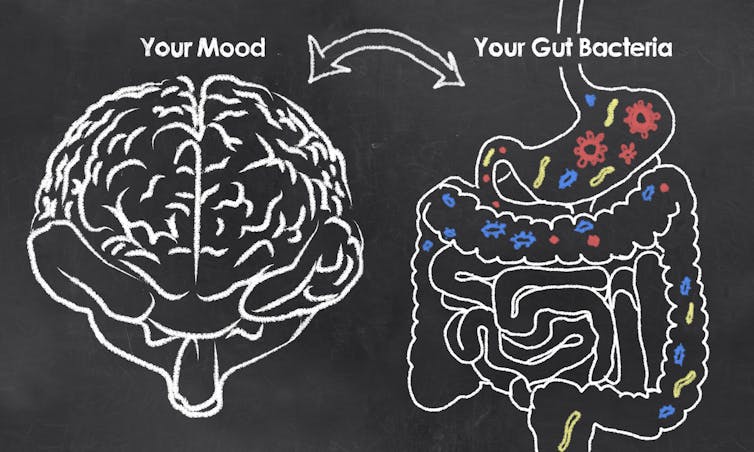

Les microbes présents dans l’intestin produisent des substances pouvant influencer l’humeur et la santé – pour le meilleur comme pour le pire.

T. L. Furrer/Shutterstock

Ces résultats suggèrent que certaines souches de K. pneumoniae fabriquent des quantités excessives d’alcool, capables d’induire une stéatose hépatique. Ils laissent aussi espérer que certaines formes de stéatose liées à Klebsiella puissent être traitées par antibiotiques. En effet, l’administration à des souris atteintes d’imipénem, un antibiotique de la famille des bêtalactamines, de la classe des carbapénèmes, a inversé l’évolution de la maladie.

Puisque K. pneumoniae transforme le sucre en alcool, un simple test sanguin mesurant l’alcoolémie après ingestion de sucre pourrait permettre de diagnostiquer cette forme particulière de stéatose. Les chercheurs ont montré que des souris hébergeant ces bactéries devenaient ivres et voyaient leur taux d’alcool sanguin grimper après avoir consommé du sucre.

Il faut souligner que l’on ignore encore l’ampleur de ce phénomène. Si Klebsiella est fréquemment présente dans l’intestin humain, on ne sait pas pourquoi certaines personnes hébergent des souches productrices de grandes quantités d’alcool.

Plus largement, ces travaux illustrent une fois encore le rôle du microbiote dans la régulation de l’humeur et du comportement. Comme pour la conductrice new-yorkaise acquittée, le simple fait de consommer un dessert très sucré pourrait, dans de rares cas, entraîner chez certaines personnes une ébriété sans qu’elles n’aient consommé d’alcool. Le salarié belge, quant à lui, tente de réduire sa production intestinale d’alcool en suivant à la fois un régime alimentaire spécifique et un traitement médicamenteux, selon les déclarations de son avocate. Reste à savoir si ces individus développent une tolérance accrue à l’alcool, de par leur exposition continue.

Cet article, initialement publié le 30 septembre 2019, a été actualisé en 2024 pour inclure les éléments sur la décision de justice belge.![]()

Bill Sullivan, Professor of Microbiology and Immunology, Indiana University

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.