Le puissant “Sirât”, les films chocs de Jafar Panahi et Nadav Lapid, “La Petite Dernière” d’Hafsia Herzi, la version Ozon de “L’Étranger”, le nouveau film de Rebecca Zlotowski avec Jodie Foster… Voici notre sélection pour septembre, octobre et novembre.

L’adorable Fuki, interprétée par Yui Suzuki dans « Renoir », de la Japonaise Chie Hayakawa. Ici et là Productions/Arte France

Publié le 08 septembre 2025 à 09h23

Partager

Favoris

Lire dans l’application

SEPTEMBRE “Sirât”

El Deseo/Uri Films/4 a 4 product

Ce fut l’électrochoc du dernier Festival de Cannes. Qui nous a laissé à sa sortie dans un état second, sonné et en apesanteur à la fois. Un père (Sergi López) y débarque en voiture avec son fils au pied des montagnes de l’Atlas marocain, où a été organisée une free party. Il est à la recherche de sa fille, disparue depuis plusieurs mois et coutumière de ce genre de festivité sauvage. Il distribue partout un imprimé avec sa photo dessus. Personne ne l’a vue. Il sympathise avec une tribu de teufeurs, marginaux déglingués et punkoïdes, de grands brûlés de l’existence, solidaires à la vie, à la mort. Avec eux, il s’enfonce plus avant dans le désert, où une autre rave party les attend. Dans un monde au bord du chaos, sur fond d’un état de guerre déclaré, leur expérience va virer à l’aventure extrême, violente et extatique, stupéfiante d’imprévisibilité.

Drame, danse, transe, mystique : Oliver Laxe, le réalisateur franco-espagnol remarqué avec Viendra le feu (2019), parvient à unir dans un même élan physique et métaphysique. Son film est parfois bancal, mais sidérant d’audace dans sa manière de croiser aussi bien Mad Max, Le Salaire de la peur que des expéditions folles à la Werner Herzog. La musique — trance, acid techno, ambient — dégage ici une énergie tellurique, se confond avec les paysages, soulève le corps et l’âme. Dans l’islam, « sirât » renvoie à un « chemin » ou un « pont » qui relie l’Enfer et le Paradis. Laxe l’envisage comme un franchissement vers une forme d’absolu. Radical, c’est bien le mot ici.

Sortie le 10 septembre.

À lire aussi :

Cannes : “Sirât”, une expérience spectaculaire dans les montagnes du sud du Maroc

Les Films du Bal/Chi-Fou-Mi Productions

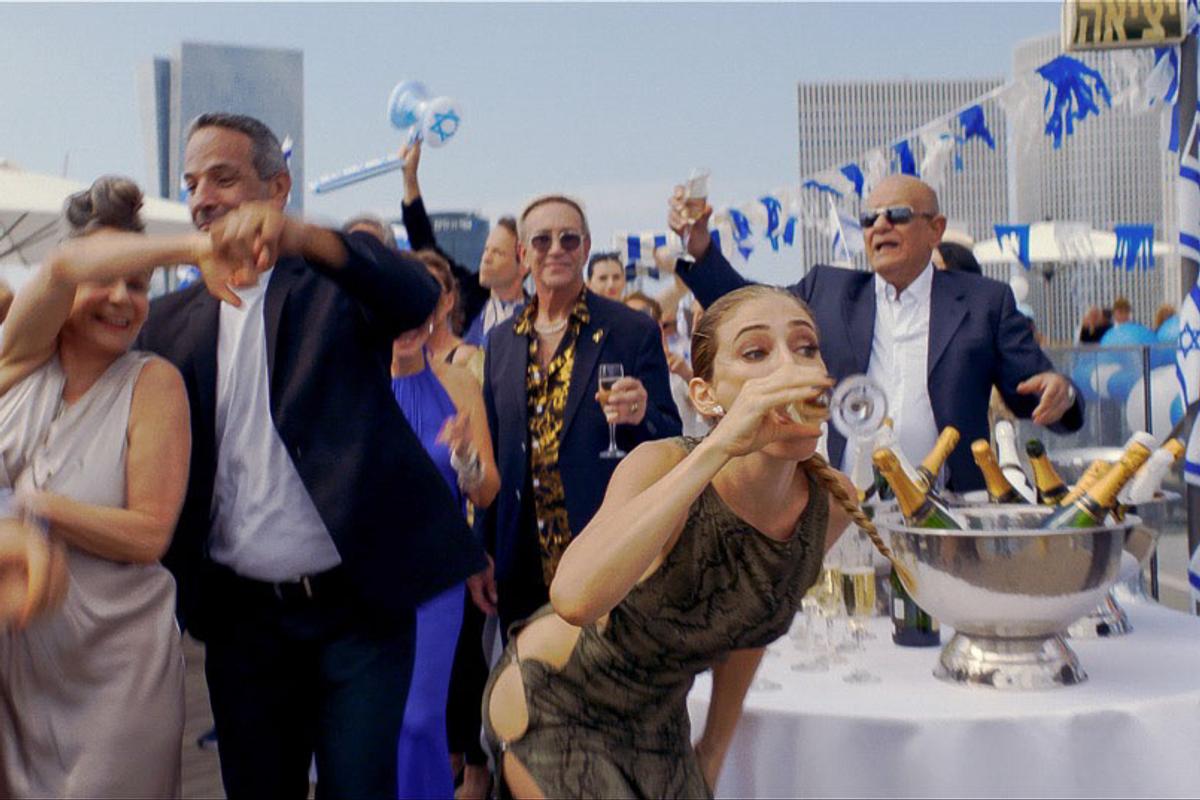

Israël, là où Nadav Lapid a vécu et grandi, a fini par devenir au fil des années son pays ennemi, tant sa politique guerrière heurte sa conscience. Le Genou d’Ahed (2021) était déjà une déclaration ardente de désamour. Oui la prolonge sous une autre forme, carnavalesque, frénétiquement décadente, avec l’obscénité de la soumission comme thème moteur. Car le réalisateur s’est choisi cette fois un passeur paradoxal, un bouffon fourbe qui a accepté sur commande de recomposer l’hymne national, à partir de nouvelles paroles de vengeance. Ce musicien allumé se donne régulièrement en spectacle avec sa compagne danseuse et tous deux se prostituent à l’occasion. Manège étourdissant dans les cercles du pouvoir, Oui reflète les dérives ahurissantes d’Israël mais aussi sans doute d’autres démocraties en péril. Le film fait l’effet d’une claque glacée, parfaite pour sortir de notre torpeur.

Sortie le 17 septembre.

À lire aussi :

Warner Bros.

À Hollywood, Paul Thomas Anderson est l’un des tout derniers grands auteurs à n’en faire qu’à leur tête. Alors, quand le cinéaste de Magnolia, There Will Be Blood et Licorice Pizza, ayant fait briller Tom Cruise ou Daniel Day Lewis, dirige pour la première fois le roi Leonardo DiCaprio, a fortiori avec le plus gros budget de sa carrière, la curiosité culmine. Une bataille après l’autre, librement inspiré d’un roman de Thomas Pynchon (Vineland), se présente comme une comédie d’action, autour d’un personnage de baroudeur révolutionnaire à la recherche de sa fille disparue et flanqué d’une sorte de maître en survie (Benicio del Toro)… Même face aux premières bandes-annonces disponibles, il est difficile de deviner à quoi va vraiment ressembler cet étrange objet, ni le degré de réussite, artistique et commerciale, qu’il pourrait atteindre…

Sortie le 24 septembre.

Saga Film/Rt Features/Bord Cad

Radu Jude serait-il le Fassbinder roumain de nos années 2020 ? Très productif et très politique, le réalisateur de N’attendez pas trop de la fin du monde (2023) accède, à 48 ans, au rang de phénomène cinéphilique. Deux nouveaux films braquent les projecteurs sur lui : Kontinental’25, une comédie noire et tendrement mélancolique sur le boom immobilier roumain, puis, le 15 octobre, le premier Dracula venu du pays de la Transylvanie — un vampire annoncé punk ! Parallèlement, le Centre Pompidou, réinstallé au MK2 Bibliothèque, consacre une rétrospective intégrale à ce « cinéaste intranquille » (du 23 septembre au 11 octobre). Et les éditions de l’Œil lui consacrent un ouvrage collectif passionnant sous le titre Radu Jude, la fin du cinéma peut attendre. Une très bonne nouvelle.

Sortie le 24 septembre.

À lire aussi :

Berlinale 2025 : “Kontinental’25”, de Radu Jude, moins expérimental mais toujours aussi politique

Cheyenne Fédération/UMedia

Vous prendrez bien un petit jeu de massacre social en maillot de bain et paréo ? Avec cette régalante confrontation de deux familles — bourgeois chics et snobs contre gardiens de leur villa de vacances, et inversement —, Antony Cordier n’y va pas avec le dos de la cuillère à cocktail, accumulant des situations de plus en plus drolatiques, violentes et révélatrices d’une lutte des classes qui perdure, même quand les « patrons » font mine d’être conviviaux. Laurent Lafitte en avocat suffisant qui débite des formules latines, Ramzy Bedia qui perd son calme, et Laure Calamy, explosive, qui suce l’orteil d’une Élodie Bouchez faussement ingénue : le casting est d’une classe supérieure.

Sortie le 24 septembre.

À lire aussi :

Cannes : “Classe moyenne”, le joyeux jeu de massacre d’Antony Cordier sur fond de lutte des classes

“Downton Abbey – The Grand Finale”

Photo Rory Mulvey/Universal Pictures

Certains fans énamourés de la série (et, donc, de ses deux suites sur grand écran) auraient peut-être préféré que tout s’arrêtât avec la mort de l’impériale Lady Violet (et de son interprète Maggie Smith). Mais comment quitter la famille Crawley ? Comment ne pas revenir une ultime fois, si l’on en croit le titre, dans ce domaine de toutes les émotions entre maîtres et valets, avec, désormais, une histoire centrée sur l’avenir de la propriété après le krach de 1929, et Lady Mary qui brille dans les salons londoniens avant d’être jugée persona non grata car — shocking ! — elle est divorcée ? La bande-annonce promet des déplacements entre ville et campagne dans des décors anglais délicieusement historiques et chics, et, surtout, des retrouvailles avec Robert, Carson, Bates, Mrs Hugues, Daisy et consorts. Nous serons donc, une dernière fois, à la maison. God save Downton !

Sortie le 10 septembre.

Metropolitan FilmExport

Situation amoureuse : c’est compliqué… et très drôle. Le cinéaste américain Michael Angelo Covino (The Climb) débarque avec les tribulations érotico-farfelues de deux couples (plus une hilarante nébuleuse d’amants). Carey (Kyle Marvin), soudain largué par sa femme Ashley (Adria Arjona), part chercher refuge chez ses amis Paul et Julie (le réalisateur en personne et Dakota Johnson). Ces deux-là prétendent avoir trouvé le secret de l’amour qui dure : privilégier une relation ouverte. Oui, mais… « ouverte » à quel point ? Héritière de l’humour joyeusement provocateur des frères Farelly autant que d’un burlesque très chorégraphique façon Blake Edwards, cette irrésistible comédie s’amuse sans pitié, mais non sans tendresse, des affres du mâle contemporain et du désarroi affectif dans tous ses états.

Sortie le 10 septembre.

À lire aussi :

Cannes 2025 : “Splitsville”, les extradrôles aventures extraconjugales de quatre quadras

Ici et là Productions/Arte Fran / Ici et là Productions/Arte Fran

Enfant, la petite Chie Hayakawa fut fascinée par la reproduction d’un tableau d’Auguste Renoir, Portrait d’Irène Cahen d’Anvers, un cadeau de son père. Avec ce deuxième film, la réalisatrice japonaise revisite les souvenirs attachés à ce passé familial et se transporte en 1987, quand elle avait 11 ans, comme son héroïne, l’adorable Fuki. Par touches impressionnistes, Renoir trace le portrait de cette fillette solitaire, livrée à elle-même car son père a été hospitalisé et sa mère travaille sans cesse. Filmer le regard de Fuki (et de sa merveilleuse interprète, Yui Suzuki) est l’inépuisable sujet de Renoir. Une magie particulière naît de cette chronique pudique qui, à travers une mosaïque de fragments d’enfance, dit ce qui a été profondément ressenti et nous fait partager le retentissement de la vie, des circonstances les plus ordinaires aux plus dramatiques. Collectionner les moments fugaces qui tiennent du haïku cinématographique aboutit dans Renoir à soulever un délicat maelström d’émotions.

Sortie le 10 septembre.

À lire aussi :

Cannes 2025 : “Renoir”, une chronique impressionniste et lumineuse de l’enfance

Blue Monday Production/France 2

Nino apprend, incrédule, qu’il est atteint d’un cancer. Incapable de révéler à son entourage le mal dont il est atteint et l’angoisse qui le ronge, le jeune homme, incarné par le doux acteur québécois Théodore Pellerin, erre dans Paris, tels Cléo, dans le film d’Agnès Varda (Cléo de 5 à 7), ou Anders à Oslo, dans celui de Joachim Trier (Oslo, 31 août). Très entouré, notamment d’une mère aussi aimante qu’intrusive ー Jeanne Balibar, qui, alors que son fils essaie de lui annoncer la mauvaise nouvelle, lui demande : « Tu vas faire une transition ? » ー, il se sent pourtant très seul. Réalisé par Pauline Loquès, ce premier long métrage frappe par sa grâce et sa précision dans la chronique d’une maladie, dont l’intrusion, aussi injuste que soudaine, bouleverse le rapport à la vie.

Sortie le 17 septembre.

À lire aussi :

Avant-première : découvrez la bande-annonce de “Nino”, de Pauline Loquès

Dragons Films/Les Films du Fleuv

On n’a pas oublié Un monde (2021), premier long-métrage impressionnant de Laura Wandel. La jeune réalisatrice belge nous plongeait dans l’univers d’une cour d’école pour y décrire le cas d’un harcèlement scolaire. Dans L’Intérêt d’Adam, nouvelle immersion, autre cadre. Nous voici dans un service de pédiatrie où Adam, 4 ans, est hospitalisé pour malnutrition, à la suite d’une décision de justice. L’infirmière en chef, au bord du burn-out, le prend en charge et autorise la mère, au profil borderline, à rester au-delà des heures fixées par la juge… Folie du dévouement et folie de l’amour maternel se répondent dans ce film qui nous emmène loin, vers des gouffres insoupçonnés. Le crescendo est angoissant à souhait, parfaitement servi par Anamaria Vartolomei et Léa Drucker.

Sortie le 17 septembre.

À lire aussi :

Cannes : “L’Intérêt d’Adam”, immersion oppressante dans un hôpital où guette la folie

Les Films Pelléas/Bidibul Produ / Jafar Panahi Production

Lorsque, en mai dernier, l’Iranien Jafar Panahi a reçu la Palme d’or au Festival de Cannes pour la première fois de sa carrière avec ce Simple accident tourné clandestinement à Téhéran, au nez et à la barbe des mollahs, cet éternel contestataire ne se doutait pas que son pays était sur le point de basculer dans la guerre. Ce film haletant, prouesse de mise en scène sous contrainte, paraît aujourd’hui d’autant plus précieux. Le témoignage d’un peuple en résistance, à travers une folle course dans les rues de la capitale, qui commence par une banale histoire de chien écrasé. Un « simple accident » sur le trajet d’une petite famille, et pourtant tout se détraque. Le moteur de la voiture, d’abord, qui oblige le conducteur à s’arrêter pour demander de l’aide. Cet automobiliste amené par le hasard, le héros, Vahid, croit le reconnaître. Mais s’agit-il vraiment du gardien de prison qui l’a jadis torturé et traumatisé ? Vahid a un doute. Même après l’avoir enlevé, et trimbalé dans son van. Commence alors la recherche frénétique d’autres victimes de la dictature, capables d’identifier formellement leur bourreau commun. C’est le début d’un vertigineux enchaînement de rencontres et de conséquences, de rage et de solidarité, de bévues et de détours, en quête de vérité et de réparation.

Typique du cinéma « embarqué » de Jafar Panahi, qui sait comme personne, au moins depuis Taxi Téhéran (2015), enfermer les tensions d’une société dans le huis clos d’un véhicule en mouvement, le film roule à tombeau ouvert sur les routes d’un pays écorché, dont l’avenir n’a jamais été aussi incertain.

Sortie le 1ᵉʳ octobre.

À lire aussi :

“Un simple accident”, de Jafar Panahi, un thriller à tombeau ouvert sous la dictature des mollahs

Remembers/Mountain A

Les amateurs de BD connaissent bien Ugo Bienvenu, auteur notamment de Préférence système (2020). Son premier long métrage d’animation, aussi inventif que percutant, se situe dans un futur proche. Avec ses décors somptueux et son scénario visionnaire (les mégafeux qui menacent la planète, les professeurs remplacés par des IA…), il met en scène une grande aventure autour d’Iris, fillette de 10 ans qui vit avec son petit frère et le robot domestique familial, alors que leurs parents travaillent dans une autre galaxie. Un jour, Arco tombe du ciel dans sa combinaison arc-en-ciel qui lui permet de voyager dans le temps. Ensemble, les deux enfants vont tout faire pour que l’extraterrestre puisse retourner chez lui. Une réussite époustouflante.

Sortie le 22 octobre.

À lire aussi :

Annecy 2025 : “Arco” reçoit le Cristal dans une sélection marquée par l’enfance et le deuil

June/Arte France Cinéma/Katuh S

On savait depuis son premier long métrage derrière la caméra (Tu mérites un amour, 2019) que l’actrice Hafsia Herzi était une cinéaste. Confirmation éclatante avec cette Petite Dernière où elle adapte avec une sensibilité rare le roman de Fatima Daas. Tout est précis, tout est sensuel, tout est délicatement rageur et violemment tendre dans ce portrait d’une fille de 17 ans dont les désirs naissants ne correspondent pas à sa foi et à son milieu. Pour incarner cette héroïne en quête d’identité, Hafsia a dégoté un diamant : Nadia Melliti, auréolée d’un prix d’interprétation à Cannes amplement mérité. Ce grand film qui ne lâche jamais sa vérité aurait tout aussi bien pu décrocher le Prix de la mise en scène, voire, pour certains, la Palme d’or.

Sortie le 22 octobre.

À lire aussi :

Cannes : avec “La Petite Dernière”, Hafsia Herzi s’empare brillamment du roman de Fatima Daas

Photo Jean-Louis Fernandez/ARP Sélection

Le tournage d’À bout de souffle (1960), film jalon, culte, de Jean-Luc Godard comme si vous y étiez, et raconté par un Américain pétri d’admiration pour ce cinéma français de la Nouvelle Vague qui éclaboussa de sa fraîcheur le septième art mondial. Jour 1, jour 2, jour 8, un bistrot, Les Champs-Élysées, Godard qui réfléchit et ne tourne pas, son producteur qui panique, Belmondo qui rigole, et Raoul Coutard, cette grande gigue de chef opérateur, qui trouve des solutions bricolées à tout : la reconstitution est millimétrée, le voyage dans le temps d’une grande beauté, et tout respire, en effet, la liberté de créer. Même l’exercice périlleux des ressemblances fonctionne puisque Richard Linklater joue la carte de nouvelles têtes, dont Guillaume Marbeck, surprenant en JLG et une Zoey Deutch qui tutoie la grâce de Jean Seberg. Un hommage classique mais d’une vitalité vivifiante.

Sortie le 8 octobre.

À lire aussi :

FOZ/Gaumont Production

L’abondante et éclectique filmographie de François Ozon comprenait jusqu’ici plusieurs adaptations romanesques ou théâtrales. Pour la première fois, le cinéaste s’empare d’un classique de la littérature, chef-d’œuvre d’Albert Camus paru en 1942, et dont le maître italien Luchino Visconti tira déjà un film, avec Marcello Mastroianni, en 1967. Le défi, raviver une réflexion sur la conscience morale ancrée dans l’Algérie coloniale de 1938, est partagé avec une troupe d’interprètes qui donne beaucoup à espérer. L’intense Benjamin Voisin (retrouvant Ozon cinq ans après Été 85) joue le rôle du minéral meurtrier Meursault, face à la non moins remarquable Rebecca Marder (l’une des héroïnes de Mon crime, d’Ozon aussi), ainsi qu’à Pierre Lottin, Denis Lavant et Swann Arlaud.

Sortie le 29 octobre.

“La Femme la plus riche du monde”

Photo Manuel Moutier/Recifilms/V

Il y a du Billy Wilder ou même du Joseph L. Mankiewicz dans le sixième long métrage de Thierry Klifa. En s’inspirant très librement de l’affaire Bettencourt et du « couple » scandaleux que formèrent Liliane Bettencourt et François-Marie Banier, il compose une ronde cruelle, et d’un humour piquant, quasi bouffon, sur le pouvoir sentimental, entre coup de foudre amical et frustration filiale, dans les ors et le cachemire d’une direction artistique éclatante. Milliardaire qui se découvre une nouvelle jeunesse, dandy pique-assiette, fille jalouse et valet loyal et traître à la fois : la galerie de personnages est superbe et l’interprétation, de haut vol. Face à un Laurent Lafitte génial en provocateur flamboyant, Isabelle Huppert trouve son rôle le plus insolent depuis des lustres (en cristal).

Sortie le 29 octobre.

À lire aussi :

“Springsteen : Deliver Me from Nowhere”, de Scott Cooper

20th Century Studios

Le biopic sur Bob Marley (One Love) était une catastrophe, ceux sur Freddie Mercury (Bohemian Rhapsody), Elton John (Rocketman) ou Amy Winehouse (Back to Black) ne valaient guère mieux. On est néanmoins très curieux de découvrir cette première évocation cinématographique en fiction de Bruce Springsteen. Parce que le film de Scott Cooper se focalise sur la seule genèse de Nebraska, l’album le plus intime du Boss, enregistré au début des années 1980, avant le triomphe planétaire de Born in the USA. Et parce que la rock star est interprétée par Jeremy Allen White, le charismatique chef cuistot de la série The Bear et nouvelle coqueluche de Hollywood.

Sortie le 22 octobre.

Unité/Arte France

Après la prison des Baumettes dans le déjà remarquable Des hommes (2019), Alice Odiot et Jean-Robert Viallet ont tourné leur nouveau documentaire dans un autre lieu où les caméras n’ont, en général, pas droit de cité : les audiences du tribunal de Marseille, très largement dédiées aux trafics de drogue. À travers une dizaine d’affaires impliquant pour la plupart les « petites mains » — pour ne pas dire « les esclaves » — des « stupeux », les journalistes-réalisateurs racontent une société où le narcotrafic prospère sur les inégalités. Et, grâce à leur mise en scène aussi rigoureuse qu’empathique, montrent la grande solitude des prévenus mais, aussi, celle, des juges, contraints de prendre des décisions complexes dans un temps de plus en plus limité.

Sortie le 1er octobre.

Photo Jérôme Prébois/Les Film

Longtemps annoncé comme un thriller, le nouveau film de Rebecca Zlotowski, dévoilé hors compétition au dernier Festival de Cannes, tient finalement davantage de la comédie sophistiquée, émaillé de références new-yorkaises (le Woody Allen des années 1980-1990) et dominé par son interprète américaine, Jodie Foster. Pour elle, la cinéaste française a conçu, avec sa coscénariste, la romancière Anne Berest, un personnage comme toutes les actrices en rêvent : sans cesse à l’image, en mouvement, en réflexion (elle est psychanalyste), à la recherche — d’indices, de clés, de remèdes, de raisons.

APPLICATION L’application Télérama

Articles, critiques, guide plateformes ou programme TV, améliorez votre expérience en téléchargeant l’application

L’incident déclencheur, la mort suspecte d’une patiente (Virginie Efira), conduit la thérapeute, qui se voulait neutre, impassible, professionnelle, à franchir plusieurs lignes rouges, pour surmonter son sentiment de culpabilité. Une boîte de Pandore s’ouvre alors, un vent de folie pas toujours douce se lève, qui fait couler, mystérieusement et non-stop, les yeux de la psy, la précipite, tour à tour chez son ex-mari ophtalmo (Daniel Auteuil) et chez son fils réprobateur (Vincent Lacoste). C’est, bien sûr, au sujet d’elle-même qu’elle finit par enquêter… Le parcours initiatique est jalonné de répliques cinglantes et, en dernière analyse, joyeuses. Il s’agit pour l’héroïne d’apprendre à « avancer dans le noir », d’accepter la perte de contrôle et de certitudes. Et pour les spectateurs, de ne jamais oublier qu’on est au cinéma, lieu, comme le divan de la psy, de toutes les catharsis.

Sortie le 26 novembre.

À lire aussi :

Photo Andrejs Strokins/SBS Production

Union soviétique, en 1937. Un jeune procureur propre sur lui, modèle de rigueur et de conscience du devoir, décide de se rendre dans une prison, d’où lui est parvenu par miracle l’étrange message de SOS d’un détenu, selon lui victime d’une purge. Le représentant de la justice, zélé, veut en savoir plus. C’est un candide, l’un de ces « idiots » qu’affectionne la littérature russe… S’inspirant d’un texte de Gueorgui Demidov (1908-1987), physicien déporté dans les camps de la Kolyma, le cinéaste ukrainien Sergueï Loznitsa décrit froidement la mécanique perverse à l’œuvre dans la machine totalitaire stalinienne. Tout ici n’est que rouages, ouverture et fermeture, dédale, trajets absurdes, action complexe mais vidée de sens. Dans ses meilleurs moments, le film est kafkaïen, proche d’un rêve oppressant, oscillant entre grotesque et tragique.

Sortie le 5 novembre.

À lire aussi :

Cannes 2025 : “Deux Procureurs”, plongée dans la mécanique perverse des purges staliniennes

Photo Fanny de Gouville/Haut et Court

Après le succès spectaculaire de La Nuit du 12 (près de 500 000 spectateurs, six César dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur), Dominik Moll ne quitte pas l’univers de la police. Il change toutefois de service et, forcément, de registre, pour une enquête interne sous tension pendant la crise des Gilets jaunes. Au cœur de Dossier 137, présenté en compétition au Festival de Cannes, les sales blessures occasionnées par les tirs de LBD et la question de l’usage proportionné de la force. Prise dans un tourbillon de points de vue, Léa Drucker met toute la subtilité et la discrète intensité de son jeu au service de son personnage d’enquêtrice de l’IGPN qui avance sur un fil.

Sortie le 19 novembre.

À lire aussi :

“Dossier 137”, le nouveau film de Dominik Moll, à Cannes : où est passé le brio de “La Nuit du 12” ?

Photo Yigit Eken/Memento Product / Photo Yigit Eken/Memento Product

S’il ne veut pas qu’il arrive des bricoles à son fils, l’acteur George Fahmy doit accepter l’honneur qui lui est fait et incarner le président Abdel Fattah al-Sissi dans un biopic officiel produit par l’armée. Ainsi commence, sur un mode comique, Les Aigles de la République, le nouveau long métrage de Tarik Saleh après Le Caire confidentiel (2017) et La Conspiration du Caire (2022), sélectionné en compétition au dernier Festival de Cannes. Le cinéaste suédois d’origine égyptienne, toujours persona non grata au pays de son père, y retrouve son interprète fétiche, le caméléon Fares Fares, génial dans ce rôle de flamboyant « pharaon de l’écran » progressivement réduit à l’état de marionnette aux mains d’un pouvoir assassin. Entre satire et film noir, l’histoire d’un paon devenu pion.

Sortie le 12 novembre.

À lire aussi :

Cannes 2025 : “Les Aigles de la République”, un pacte faustien redoutable sous le régime égyptien

“L’Incroyable Femme des neiges”

Envie de Tempête Productions

L’anti-héroïne de cette comédie « au bord du gouffre » (pour reprendre les mots du réalisateur, Sébastien Betbeder) est une exploratrice bipolaire, dans tous les sens du terme : elle a travaillé aussi bien en Arctique qu’en Antarctique, et ses sautes d’humeur sont telles qu’elles lui ont coûté son poste de chercheuse. Coline, c’est Blanche Gardin, dans son plus beau rôle, géniale dans son registre habituel de l’humour dépressif qui n’a pas peur du trash mais aussi dans celui, moins attendu, de l’émotion. Fantaisie et gravité, humour grinçant et tendresse s’entremêlent avec bonheur dans ce film délicieusement buissonnier, des sapins du Jura (décidément « the place to be » du cinéma français après Le Roman de Jim et Vingt Dieux !) jusqu’à la banquise du Groenland. Rafraîchissant.

Sortie le 12 novembre.

À lire aussi :

Berlinale 2025 : “L’Incroyable Femme des neiges”, Blanche Gardin dans son plus beau rôle

“L’Inconnu de la Grande Arche”

Ex Nihilo/Zentropa Entertainment

Après Borgo, reconstitution d’un fait divers criminel en Corse, Stéphane Demoustier s’inspire à nouveau de faits réels pour son cinquième long métrage. Mais en prenant de la hauteur : la construction de la monumentale Grande Arche de la Défense, un cube de 110 mètres de côté dont le réalisateur raconte ici la genèse mouvementée dans les années 1980, s’est en effet jouée au sommet du pouvoir. Les dialogues sont bourrés de chiffres et de normes techniques pointues mais restent constamment intelligibles — et captivants ! Demoustier parvient même à créer un suspense inattendu sur l’utilisation (ou pas) du « verre collé » sur la façade de l’Arche. Au sein d’un casting impeccable (le Danois Claes Bang, Swann Arlaud, Xavier Dolan), Michel Fau se distingue par sa composition d’un François Mitterrand plus vrai que nature.

Sortie le 5 novembre.

À lire aussi :

Cannes : “L’Inconnu de la Grande Arche”, une reconstitution palpitante au casting impeccable

Jour2fête

Lors de la dernière édition du festival Reims Polar, le jury de la compétition Sang neuf, présidé par Sami Bouajila, a non seulement décerné son grand prix à ce quasi huis clos de Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys mais a demandé, et obtenu, l’autorisation exceptionnelle de sacrer aussi sa comédienne principale. Il faut dire que Myriem Akheddiou, actrice aperçue notamment chez les Dardenne (Deux Jours, une nuit ; Le Jeune Ahmed), accomplit une performance poignante dans ce premier film belge qui voit une mère à bout de nerfs accompagner ses deux enfants au tribunal pour en obtenir la garde exclusive. Ni le petit Étienne ni sa grande sœur ne veulent plus voir leur père, tandis que ce dernier demande au contraire à reprendre sa place dans leur vie. Longues tirades captées face caméra, les témoignages contradictoires des parents et les plaidoiries de leurs avocats constituent l’essentiel de ce drame radical et minimaliste, qui resserre sa tension sur une durée aussi courte (1h18) qu’éprouvante.

Sortie le 12 novembre.

À lire aussi :

Festival Reims Polar 2025 : paternité, violence masculine et gangsters tamouls au cœur du palmarès