Il avait confié à sa cousine Jacqueline que, lorsqu’il se sentirait à bout de forces, il se laisserait mourir en mer. Le Corbusier, qu’elle surnommait affectueusement « le cactus romantique », s’est noyé le 27 août 1965, au large de Roquebrune-Cap-Martin, sous les yeux de son chien Laki, qui l’observait depuis le toit de l’ascétique cabanon où le maître d’oeuvre s’était retiré. Paris Match avait rencontré le vieil architecte trois jours auparavant, et Henry Pessar immortalisa l’instant dans une dernière photo.

La suite après cette publicité

Toute sa vie, Le Corbusier fut un esprit incompris. Abondamment insulté. « La gloire trouve à travers l’outrage son suprême éclat », déclara André Malraux dans son émouvante oraison funèbre prononcée lors de l’hommage national qui lui fut rendu dans la cour carrée du Louvre, le 1er septembre 1965. Une délégation grecque a apporté de la terre de l’Acropole. Une autre, venue d’Inde, a déposé près de son cercueil un peu d’eau du Gange. C’est dire combien son art était universel. Pourtant, s’il suscita l’admiration, cet urbaniste révolutionnaire aux idées avantgardistes se heurta à l’incompréhension de ses contemporains.

Charles-Édouard Jeanneret-Gris vint au monde le 6 octobre 1887 à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, dans une austère famille protestante. Sa mère, Marie-Charlotte-Amélie, professeur de piano, lui préfère son frère aîné, Albert, qui deviendra compositeur. Elle met cependant son cadet au défi, dans une injonction qui va se transformer en prophétie : « Je ferai de toi un génie. » Un pari difficile. Délaissant sa formation de graveur-ciseleur, métier qu’il juge sans avenir, Charles-Édouard espère briller grâce à la peinture. Il va vite déchanter. Son professeur de dessin, qui estime qu’il n’a aucun talent, l’oriente vers l’architecture. Sa première réalisation en 1906, la villa Fallet, lui vaut, déjà, de vives critiques. Les riverains la jugent « horrible ».

En 1909, il découvre le béton armé, qui deviendra sa matière de prédilection

En 1909, le décorateur Eugène Grasset lui présente les frères Perret. Ils l’initient aux techniques du béton armé, qui deviendra sa matière de prédilection. C’est en 1911, alors qu’il effectue, avec son ami l’historien d’art August Klipstein, un tour de cinq mois, qu’il découvre la pureté des ruines de l’Acropole. Une révélation. Dès lors, fasciné par les lignes classiques et solaires de ce monument antique, il n’aura de cesse de s’en inspirer pour développer sa conception d’une nouvelle architecture. L’ambitieux créateur, qui essuie pourtant échec sur échec – une constante dans sa carrière -, s’installe rue Jacob, à Paris, en 1917. Son cousin Pierre Jeanneret l’y rejoint en 1922. Ensemble, ils créent au 35, rue de Sèvres un atelier devenu un vivier d’élèves aussi inventifs que talentueux. Le début d’une consécration qui fera toujours polémique.

En 1930, le Suisse obtient la nationalité française. Sur son passeport, il appose la profession d’homme de lettres. Le 18 décembre de la même année, il épouse Yvonne Gallis, ancien mannequin d’origine monégasque, qui, jusqu’à sa mort, en 1957, restera près de lui. Sur les conseils de son ami le peintre Amédée Ozenfant, avec qui il finira par se brouiller, il change de nom et adopte comme pseudo « Le Corbusier ». Parce qu’il aime se déguiser, mais aussi pour se forger une armure contre les critiques, il se crée une silhouette au style unique.

La suite après cette publicité

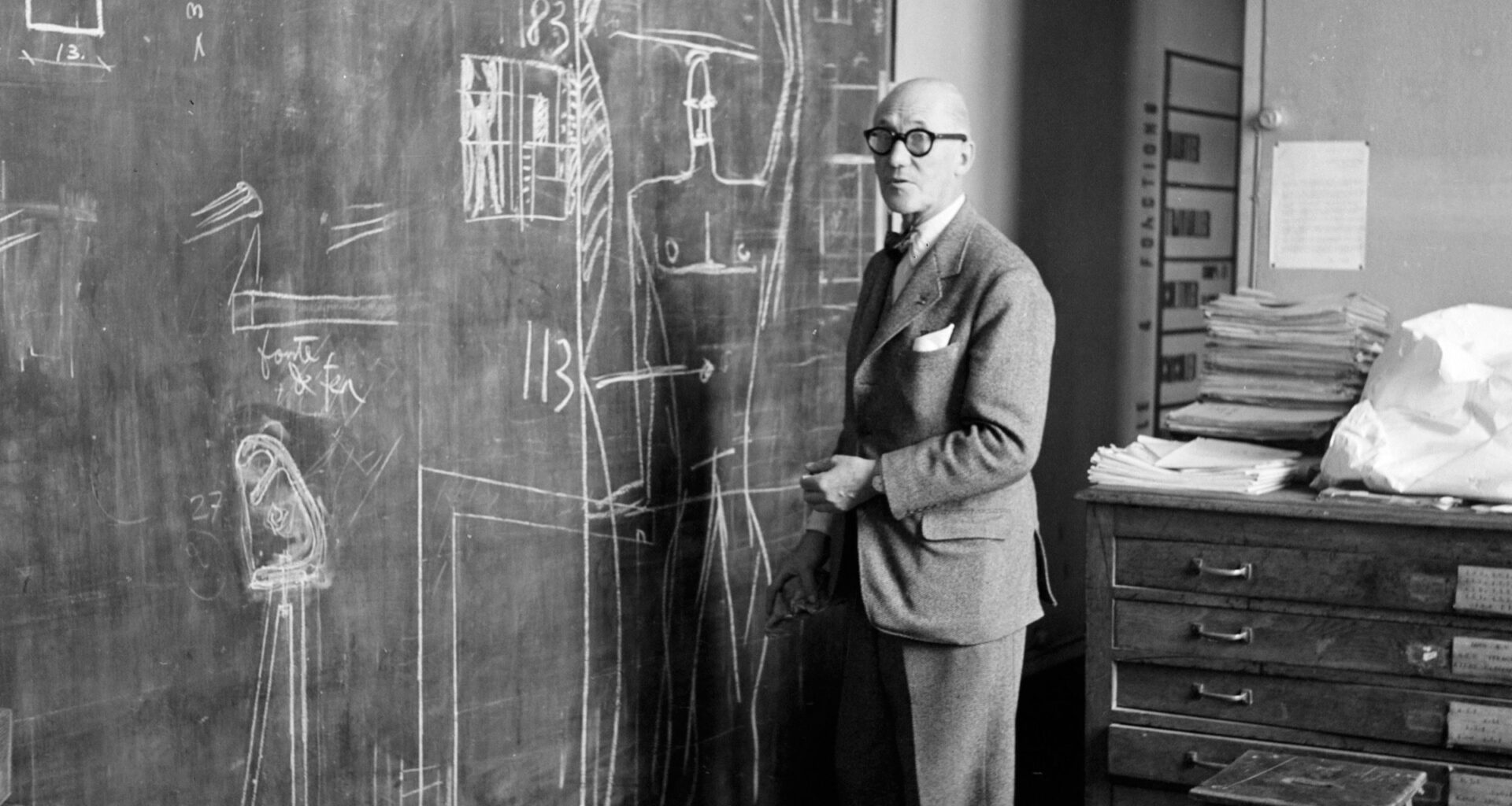

Lunettes rondes en écaille, noeud papillon et costume sombre marquent l’identité controversée de cet arrogant prétendument autodidacte. Avec son accent suisse traînant, Le Corbusier agace. Et ses Cités radieuses font débat, tout comme ses « unités conformes d’habitation » verticales aux jardins en terrasse, perçues comme les cagibis totalitaires produits d’une vision « concentrationnaire ». N’est-ce pas lui qui, en quête de grands projets, a dragué Mussolini en lui envoyant son manifeste ? Il ne fera pas mieux sous le régime de Vichy. On lui reproche ses idées fascistes et une conception biaisée de l’habitat moderne. Mais cela n’enlève rien à son génie. Il n’aura bâti que 79 édifices, dont 17 sont classés, depuis le 17 juillet 2016, au patrimoine mondial de l’Unesco. Preuve que son oeuvre, même controversée, a engendré moult chefs-d’oeuvre incontournables du mouvement moderne.