Lorsqu’une personne perd connaissance, les témoins

se précipitent généralement pour lui

venir en aide. Toutefois, il semblerait que nous ne soyons pas

les seuls à agir ainsi. Une étude révolutionnaire vient en effet de

révéler que les souris tentent elles aussi de ranimer leurs

congénères inconscients en employant une technique de réanimation

inattendue qui rappelle étonnamment nos premiers secours. Tout comme les rats, un autre rongeur très sociable,

les souris pourraient ainsi être bien plus compatissantes que nous

ne l’imaginions. Les résultats, publiés dans la revue Science Advances le 21 février 2025,

suggèrent en outre que l’instinct d’aider d’autres membres de notre

espèce en détresse pourrait être profondément enraciné dans notre

héritage mammalien, ce qui remet profondément en question nos idées

reçues sur l’altruisme dans le règne animal.

Ce comportement n’est pas inconnu dans le monde animal. Des

observations de mammifères sociaux au cerveau développé portant

secours à des congénères en difficulté ont d’ores et déjà été

rapportées. Par exemple, les chimpanzés sauvages touchent et

lèchent leurs pairs blessés, les dauphins peuvent tenter de pousser

un compagnon en détresse vers la surface pour lui permettre de

respirer et des éléphants apportent leur aide à des proches

malades. Cependant, les comportements assimilables aux premiers

secours n’avaient jamais été étudiés en détail chez de plus petits

mammifères, ce qui rend cette étude particulièrement

fascinante.

Des souris qui portent secours à leurs compagnons inanimés

Une équipe dirigée par Wenjian Sun, de l’Université de

Californie du Sud à Los Angeles (États-Unis), a mené une série

d’expériences pour observer comment les souris réagissent face à

des congénères inertes dans des conditions de laboratoire

contrôlées. Les chercheurs ont placé des souris dans des cages avec

des compagnons inconscients, immobiles ou décédés, et ont analysé

leur comportement. Sur une période de treize minutes d’observation,

les rongeurs ont consacré en moyenne 47 % de leur temps à interagir

avec leur compagnon inconscient en trois types de comportements

distincts.

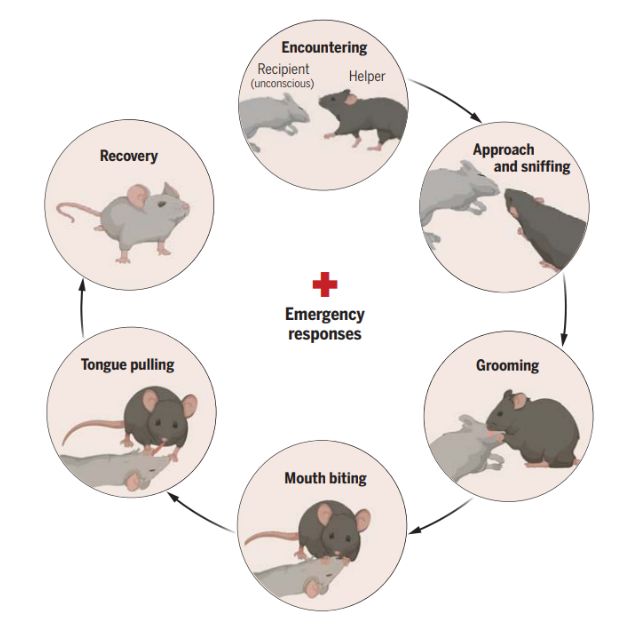

Si elles reconnaissaient leur congénère, les souris prenaient

particulièrement soin de lui : elles s’approchaient, le reniflaient

et lui léchaient le pelage. Un comportement frappant a été observé

: elles se concentraient particulièrement sur le visage et la gorge

de l’animal en lui léchant les yeux ou mordillant sa bouche. En

voyant ce compagnon rester de plus en plus inerte, la souris

secouriste adoptait ensuite des gestes plus énergiques. Dans plus

de la moitié des expériences, elle allait jusqu’à tirer la langue

de l’animal inconscient hors de sa bouche afin de dégager ses voies

respiratoires. Lorsqu’un corps étranger (comme une petite bille en

plastique) était placé dans la bouche de la souris inconsciente, la

souris aidante le retirait dans 80 % des cas avant de s’attaquer à

la langue. Ces tentatives de réanimation ont également été

observées sur des souris mortes, mais pas sur celles qui dormaient

simplement.

Autre fait marquant : les souris anesthésiées ou sédatées qui

ont bénéficié de cette assistance se réveillaient plus rapidement

que celles non secourues. Et dès qu’elles retrouvaient conscience,

les souris aidantes cessaient immédiatement leur intervention, ce

qui montre clairement qu’elles ne portaient secours que lorsque

cela était nécessaire.

Crédits : Sun et coll. Science, 2025.Pourquoi un tel comportement chez les souris ?

L’une des grandes questions soulevées par cette étude était de

savoir si ces actions relevaient d’un simple réflexe ou si elles

témoignaient d’une véritable compréhension de la détresse. Pour y

répondre, les chercheurs ont répété l’expérience sur cinq jours et

ont constaté que les souris continuaient invariablement leurs

tentatives de réanimation. De plus, elles étaient bien plus

enclines à aider un compagnon familier plutôt qu’un étranger, un

résultat cohérent avec les recherches antérieures sur les liens

sociaux et l’empathie chez les animaux.

Bien qu’il soit difficile de déterminer avec certitude si les

souris comprennent réellement les conséquences de leurs actions,

leur préférence pour les individus connus et la répétition des

gestes de secours sur plusieurs jours suggèrent qu’il s’agit de

bien plus qu’un simple comportement automatique, de curiosité ou

d’une simple volonté d’interaction sociale réciproque. Par

ailleurs, le sexe des souris ne semblait pas influencer ce

comportement.

Dans un commentaire publié dans la revue Science, William

Sheeran et Zoe Donaldson, de l’Université du Colorado à Boulder

affirment d’ailleurs que ces comportements rappellent la manière

dont les humains sont formés à dégager les voies respiratoires lors

d’une réanimation cardio-pulmonaire. Selon eux, il s’agit

vraisemblablement d’un comportement social inné partagé par de

nombreuses espèces.

Que se passe-t-il dans leur cerveau ?

Ces recherches se sont également penchées sur la base

neurologique de ce comportement de secours. Des scanners cérébraux

ont montré qu’en présence d’un congénère inconscient, l’amygdale

médiane (une région du cerveau impliquée dans le traitement social)

s’activait fortement. Les chercheurs ont également détecté une

forte augmentation du taux d’ocytocine, souvent surnommée l’hormone

de l’amour, dans le cerveau des souris secouristes. Or, l’ocytocine

joue un rôle crucial dans les liens sociaux, le soin maternel et

l’empathie, ce qui renforce l’idée que ces comportements de

sauvetage pourraient effectivement être motivés par des liens

émotionnels et sociaux plutôt que par un simple instinct.

Fait intéressant : une région cérébrale différente était activée

lorsque les souris interagissaient avec un compagnon stressé, mais

toujours conscient. Cette distinction suggère que les souris

pourraient posséder des circuits neuronaux spécialisés pour

répondre à différents types de détresse, qu’elle soit émotionnelle

ou physique. Les comportements observés et données récoltées

laissent en tout cas penser que ces rongeurs possèdent une forme

primitive de compassion, autrefois pourtant considérée comme

l’apanage des humains et des mammifères les plus intelligents.

Vous pouvez découvrir l’étude en détail en suivant ce lien.