La recherche de

vie extraterrestre vient de prendre un tournant inattendu. Alors

que les astronomes s’acharnent depuis des décennies à construire

des télescopes toujours plus grands et plus circulaires, une équipe

de chercheurs propose une approche radicalement différente :

abandonner la forme ronde traditionnelle au profit d’un design

rectangulaire surprenant. Cette innovation pourrait transformer

notre capacité à détecter des planètes semblables à la Terre dans

leur zone habitable, ouvrant la voie à la découverte de dizaines de

mondes potentiellement habitables dans notre voisinage

cosmique.

Le défi de

l’infiniment petit

Imaginer détecter une

planète de la taille de la Terre autour d’une étoile distante

équivaut à tenter de distinguer une luciole voltigeant autour d’un

phare depuis l’autre bout du continent. Cette comparaison n’a rien

d’exagéré : en lumière visible, une planète terrestre apparaît un

milliard de fois plus faible que son étoile hôte.

Les astronomes ont

néanmoins trouvé une parade en observant dans l’infrarouge,

particulièrement à une longueur d’onde de 10 microns. À cette

fréquence spécifique, la vapeur d’eau présente dans l’atmosphère

d’une planète émet un signal caractéristique, et le contraste avec

l’étoile s’améliore considérablement. La planète ne paraît alors

« que » un million de fois plus faible que son astre – un

exploit qui demeure extraordinairement difficile mais techniquement

réalisable.

Le télescope spatial James Webb exploite déjà

cette approche avec succès, détectant la vapeur d’eau dans

l’atmosphère de planètes géantes et chaudes. Cependant, son miroir

de 6,5 mètres de diamètre reste insuffisant pour observer des

mondes de taille terrestre dans la zone habitable d’étoiles

similaires au Soleil.

L’impasse

des télescopes géants

La physique impose des

contraintes impitoyables. Pour résoudre une planète terrestre à 30

années-lumière de distance, la résolution angulaire requise exige

un télescope de près de 20 mètres de diamètre. Un tel mastodonte

circulaire représenterait un cauchemar technique et financier : sa

construction coûterait des dizaines de milliards, et son

déploiement dans l’espace nécessiterait des prouesses d’ingénierie

jamais tentées.

Les alternatives

traditionnelles ne sont guère plus encourageantes. L’idée de lancer

plusieurs petits télescopes fonctionnant en interféromètre –

combinant leurs signaux pour simuler un télescope géant – bute sur

des défis d’alignement d’une précision quasi impossible à atteindre

avec les technologies actuelles.

Cette impasse a longtemps

découragé les astronomes, repoussant aux calendes grecques l’espoir

de détecter directement des exoplanètes habitables.

La

révolution rectangulaire

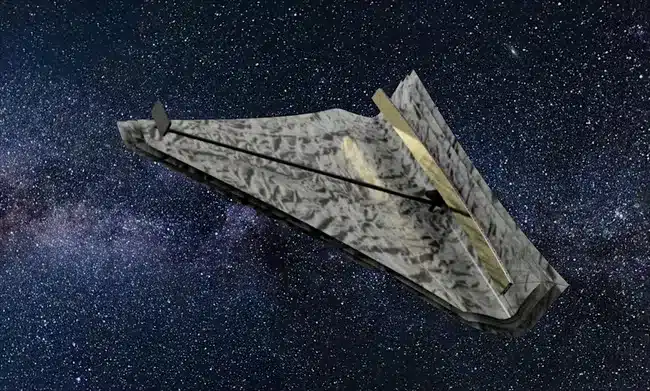

Heidi Newberg,

astrophysicienne au Rensselaer Polytechnic Institute, propose

une solution aussi élégante qu’inattendue :

abandonner la forme circulaire traditionnelle pour un design

rectangulaire de 20 mètres sur 1 mètre. Cette géométrie

inhabituelle exploite une propriété fondamentale de l’optique :

seule la dimension du télescope dans la direction perpendiculaire à

la ligne reliant la planète à son étoile détermine la capacité de

résolution.

Cette approche

révolutionnaire transforme complètement l’équation économique. Là

où un miroir circulaire de 20 mètres de diamètre nécessiterait une

surface collectrice de plus de 300 mètres carrés, le design

rectangulaire se contente de 20 mètres carrés – soit à peine moins

que le télescope James Webb actuel.

Le télescope rectangulaire

fonctionnerait en s’alignant longitudinalement avec l’orientation

de la planète cible par rapport à son étoile. Pour observer des

systèmes planétaires dans différentes orientations, il suffirait de

faire pivoter l’ensemble de l’instrument, une manœuvre

techniquement simple à réaliser dans l’espace.

Conception d’un télescope spatial rectangulaire, inspiré du

Diffractive Interfero Coronagraph Exoplanet Resolver (DICER).

Crédit image : Leaf Swordy/Rensselaer Polytechnic

Institute.Un

chasseur d’exoplanètes optimisé

Cette innovation pourrait

transformer notre exploration de l’univers proche. Dans un rayon de

32,6 années-lumière autour du système solaire, les astronomes ont

identifié environ 69 étoiles similaires au Soleil et près de 300

naines rouges plus froides – autant de cibles potentielles pour ce

nouveau type de télescope.

Les projections de Newberg

sont particulièrement encourageantes : son équipe estime qu’un tel

instrument pourrait détecter la moitié des planètes terrestres

existant autour d’étoiles comparables au Soleil en moins de trois

ans d’observation. Si les statistiques actuelles se confirment –

environ une planète terrestre par étoile similaire au Soleil –

cette mission pourrait révéler une trentaine de mondes

potentiellement habitables dans notre voisinage cosmique

immédiat.

L’avenir

de l’exploration spatiale

Cette approche

rectangulaire représente bien plus qu’une simple optimisation

technique : elle incarne une philosophie différente de

l’exploration spatiale, privilégiant l’ingéniosité à la force

brute. Plutôt que de construire des instruments toujours plus

colossaux, cette stratégie exploite intelligemment les propriétés

physiques pour maximiser les performances tout en minimisant les

coûts.

L’étude arrive à point

nommé alors que les agences spatiales planifient la prochaine

génération de télescopes. Si cette proposition séduit les

décideurs, nous pourrions assister dans les prochaines décennies à

une révolution dans notre compréhension des mondes habitables,

transformant définitivement notre vision de notre place dans

l’univers.

Dans cette quête séculaire

de vie extraterrestre, parfois les solutions les plus

révolutionnaires émergent des approches les plus inattendues.