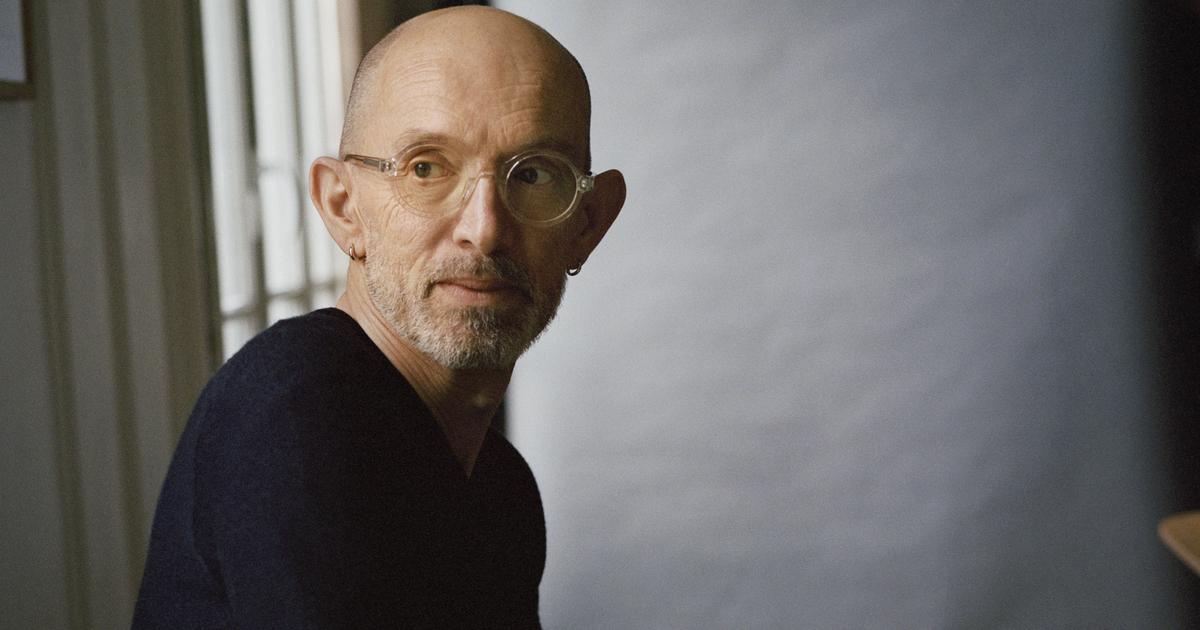

ENTRETIEN – Dans La Maison vide, l’écrivain s’est appuyé sur les trous et les secrets de son histoire familiale pour bâtir une impressionnante fresque sur quatre générations, sélectionnée pour le prix Goncourt.

Dans La Maison vide (1), en lice pour plusieurs prix littéraires dont le Goncourt, Laurent Mauvignier s’adonne pour la première fois au roman familial, revisitant dans une vaste fresque l’histoire des siens sur quatre générations. Un piano, une commode ébréchée, des clichés où un visage a été découpé, sont quelques-uns des objets et témoins de ce qui fut, dans cette campagne française qui vit passer deux guerres mondiales et, sur fond de silences et de hontes, des femmes empêchées et des hommes spoliés. Des ancêtres devenus personnages que l’auteur de Des hommes et Histoires de la nuit tire de l’ombre pour les ramener au jour, le temps d’un roman aussi puissant qu’imposant. Entretien.

Madame Figaro.- Ce titre, La Maison vide , renvoie-t-il au fait que votre livre s’est bâti sur des blancs de l’histoire familiale ?

Laurent Mauvignier.- Ma mère m’a beaucoup raconté l’histoire de sa famille et de celle de mon père, alors que lui n’en disait presque rien. Quand je posais des questions sur ma grand-mère paternelle, sur sa mort par exemple, on me répondait de manière évasive. Je me suis toujours demandé pourquoi on ne la connaissait pas, pourquoi on n’entendait jamais rien sur elle, pourquoi les photos d’elle avaient été découpées, son visage lacéré, et par qui ? Je n’ai jamais eu de réponse, à part ce récit qui revenait chez ma mère, avec des variantes : ma grand-mère avait été tondue à la Libération, elle était morte alcoolique. Ce récit que ma mère m’a fait de cette femme tondue m’a longtemps obsédé. Ou plutôt, ce qui m’a obsédé, c’est l’image de mon père, un enfant de 7 ans, regardant sa mère livrée à l’humiliation publique. Ce que je voyais, c’était son regard à lui, pas ma grand-mère. Quand ma mère me racontait cette scène, les détails différaient entre chaque version. C’était comme ça pour toutes les scènes, toutes les histoires. Ces éléments qui ne collaient pas, ces trous dans l’histoire, dans les récits, j’ai tenté de les combler par l’écriture, faute de disposer de documents, de lettres. Le roman sert à combler ces lacunes, en cherchant, à partir de points clés, à restituer quelque chose d’une logique, d’un mécanisme, qui, bien que la fiction ne puisse s’y substituer, peut éclairer le réel et l’histoire.

Il y a deux figures récurrentes dans ce livre, et dans bien d’autres : celle de l’enfant traumatisé et de la femme empêchée. D’où cela vient-il, selon vous ?

Les hommes, on ne les voyait jamais. Ils avaient des métiers physiques, durs, et ils passaient le reste de leur temps à l’extérieur de la maison, à faire le jardin, à boire des coups avec les copains, aller à la chasse… La maison, c’était le garage, l’établi, la porte toujours ouverte sur l’extérieur. Je ne parvenais pas à m’identifier aux hommes. Je les voyais comme des êtres lointains, presque fantomatiques. J’ai l’impression que les enfants qui peuplent mes romans renvoient à mon propre regard sur ce monde inouï et mystérieux des adultes. J’ai été un enfant effrayé, notamment parce que vers neuf, dix ans j’ai passé pas mal de temps à l’hôpital ainsi qu’avec ma mère à la maison – c’est à cette époque qu’elle m’a raconté tant d’histoires sur ma famille, mes grands-parents, la guerre, etc. Je me sentais plus proche des femmes, de leur façon de vivre les choses et de leurs conversations – ne serait-ce que parce qu’elles parlaient, contrairement aux hommes. La Maison vide, comme beaucoup de mes livres, me semble avoir été écrit à hauteur d’enfant ; cette maison est beaucoup plus petite dans la réalité qu’elle ne l’est dans le roman. Enfant, j’étais très frappé et inquiet du fait que les adultes semblaient tous avoir oublié ce gosse qu’ils avaient été. J’étais obsédé par l’idée qu’une fois adulte, je devrais pouvoir rester en contact avec celui que moi aussi j’avais été. J’ai tenu parole : des deux côtés de la rive, l’adulte que je suis s’adresse à ce môme, comme lui, autrefois, s’adressait à moi. Je craignais que l’homme que je deviendrais efface celui qu’il avait été, qu’il prenne l’assurance des adultes en oubliant le lieu de sa fragilité, son enfance, qui est aussi le lieu d’une grande lucidité, celle d’un regard aigu sur le monde des adultes. L’expérience de l’hôpital, lorsqu’on est enfant, accentue votre conscience des choses et votre acuité. Cela a joué un rôle important dans ma vocation d’écrivain.

La Maison vide, Laurent Mauvignier, Éd. de Minuit, 744 p., 25 €.

Vous avez fait les Beaux-Arts… En quoi cela a-t-il nourri votre écriture ?

J’avais juste dix-sept ans, je ne connaissais rien ou à peu près. J’étais dans cette école depuis trois mois quand un artiste invité par l’un des professeurs se lance dans la lecture d’un texte. J’ignore qui il est, je ne comprends rien à ce qu’il lit, mais c’est un choc : je reconnais une puissance poétique incroyable dans ses mots, dont le sens m’échappe totalement… C’était Valère Novarina. Ce que j’ai découvert avec lui, c’est la puissance de la langue. J’ai tout découvert en même temps : une grande partie de la littérature d’avant-garde et la littérature classique, ce qui a entraîné des connexions improbables. Traditionnellement, on apprend les classiques, puis on va vers la modernité. Le fait de découvrir les avant-gardes et les classiques sur un même plan, je dirais, m’a éveillé à des perceptions ouvertes des uns et des autres, ce qui m’a amené à penser par exemple qu’il y avait chez Racine un phrasé proche de celui de… Koltès. La langue m’est apparue comme un objet concret ; du son, de la matière. Un organisme dont la réalité était aussi importante que ce qu’on voulait dire. J’ai découvert que le sens n’est qu’une partie de l’écriture, et qu’il fallait absolument faire avec la question du rythme, de la ponctuation, de la matérialité de la langue.

Notre histoire a commencé avec celle de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et plus avant encore. On ne peut s’en abstraire, ce qui ne veut pas dire qu’on ne peut pas s’en émanciper

Laurent Mauvignier

La Maison vide est-il aussi une réflexion sur le transgénérationnel ?

Dans La Maison vide, il y a cette idée que l’aventure de notre existence commence bien avant nous. Nous sommes le produit d’une histoire qui nous précède, dans laquelle nous ne sommes rien. Quelque chose est là dont nous sommes le résultat improbable et qui ne nous appartient pas, génétiquement mais aussi culturellement, sociologiquement, historiquement, etc. Notre histoire a commencé avec celle de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et plus avant encore. On ne peut s’en abstraire, ce qui ne veut pas dire qu’on ne peut pas s’en émanciper. Mais cela nécessite de travailler sur soi, sur tous ces éléments qui nous ont construits et nous façonnent. L’écriture est liée à la mémoire, la nôtre, mais aussi à la manière dont celle-ci travaille de très loin en nous, avec des couches qui nous échappent ; elle constitue un outil de connaissance ou, en tout cas, de reconnaissance. De quoi sommes-nous dépositaires ? On raconte qu’Hergé a dévoilé dans un album un secret de famille alors qu’il en ignorait tout… Le roman permet peut-être, sans trouver les réponses, de se formuler plus nettement les questions que le mystère de la vie nous pose.

(1) La Maison vide, Laurent Mauvignier, ed. de Minuit, 744 p., 25 €.

Quelque chose d’absent qui me tourmente, entretiens avec Pascaline David, ed. de Minuit, Double, inédit, 186 p., 9 €.