Yves Tanguy (1900–1955) en bref

Figure du surréalisme, parfois minimisée au profit d’autres noms tels que Max Ernst ou Salvador Dalí, Yves Tanguy est le peintre du temps suspendu, créateur d’un monde minéral en apparence impénétrable. Très reconnu aux États-Unis, où il s’est établi avant la Seconde Guerre mondiale et a trouvé le soutien du marchand Pierre Matisse, Yves Tanguy n’a bénéficié en France d’une reconnaissance posthume qu’à partir des années 1980. Il fut pourtant l’un des piliers du mouvement initié par André Breton. Sa mort précoce, mais son aussi son mutisme et son éloignement de l’Europe, ont fortement compté dans sa moindre médiatisation.

© Tallandier / Bridgeman Images

Il a dit

« Si je devais chercher les raisons de ma peinture, ce serait un peu comme si je m’emprisonnais moi-même. »

La vie d’Yves Tanguy en quelques datesUne naissance insolite

Yves Tanguy est né avec le XXe siècle ! Venu au monde au ministère de la Marine le 5 janvier 1900, il est le fils d’un ancien capitaine brestois travaillant dans cette institution parisienne. Malheureusement, le petit garçon perd son père à l’âge de sept ans. Pendant quatre ans, il vivra placé chez des parents, sa mère ne pouvant s’occuper de lui. Yves Tanguy passe une grande partie de son enfance en Bretagne, avant de revenir à Paris à l’âge de douze ans.

Une rencontre féconde

Yves Tanguy effectue son service militaire juste à l’issue de la Grande Guerre. Dans ce contexte, en 1920, il fait la connaissance de Jacques Prévert à la caserne de Lunéville. Tanguy a déjà une sensibilité artistique, admirant notamment l’œuvre d’Henri Matisse. Mais il n’envisage pas encore d’être artiste. À ce moment de sa vie, il s’engage dans le corps des chasseurs d’Afrique et est envoyé en Tunisie. Tanguy retrouve Prévert à Paris en 1922. N’ayant aucune ressource, il connaît un quotidien difficile. Il rencontre alors sa future épouse, Jeannette Ducrocq.

Des débuts d’artiste en autodidacte

Fréquentant avec Prévert le quartier et les cafés de Montparnasse, Tanguy est subjugué par une toile de Giorgio de Chirico qu’il voit dans la vitrine d’une galerie d’art. Il commence à dessiner, à peindre, en autodidacte et s’inspire de l’univers de De Chirico. En 1924, la parution du Manifeste du surréalisme ne laisse pas Tanguy indifférent. Il rencontre le groupe des surréalistes, se rapproche d’André Breton et pratique occasionnellement le dessin automatique.

Au cœur du mouvement surréaliste

Les premières toiles surréalistes d’Yves Tanguy datent de l’année 1926. Très vite, il met en place son univers onirique composé de paysages fantastiques, de personnages hybrides, servis par une technique méticuleuse, presque obsessionnelle. Certaines de ses œuvres sont reproduites dans l’organe officiel du mouvement, La Révolution surréaliste. En 1927, il expose ses œuvres à la galerie Surréaliste avec la complicité de Breton et participe, aux côtés de René Magritte et de Dalí, à des manifestations surréalistes dans les années suivantes. Durant les années 1930, toujours très fidèle au mouvement, il se lie d’amitié avec Marcel Duchamp et Max Ernst. Ses œuvres sont régulièrement exposées – notamment aux États-Unis –, et Tanguy participe aux grands rassemblements d’artistes surréalistes, jusqu’en 1938.

Vers les États-Unis

À la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, Tanguy change de continent. Il se lie à l’artiste américaine Kay Sage, pour qui il va divorcer, et l’accompagne à New York. Là, il signe un contrat avec le marchand d’art Pierre Matisse, qui le soutient fortement, et s’établit avec sa nouvelle compagne à Greenwich Village. Le succès de son œuvre aux États-Unis se confirme, d’importants musées acquérant certaines de ses œuvres. En 1941, il s’installe dans le Connecticut. Ses relations avec André Breton se dégradent. En 1948, Yves Tanguy obtient la nationalité américaine.

Une santé fragile et un décès précoce

Si Yves Tanguy connaît un véritable succès aux États-Unis, il n’oublie pas l’Europe et revient exposer à Paris ou à Bâle au début des années 1950. Toutefois, son état de santé est préoccupant et l’artiste doit séjourner à plusieurs reprises dans des hôpitaux. En 1955, il décède à l’âge de 55 ans. Ses cendres sont dispersées dans la baie de Douarnenez par son fidèle soutien et ami, Pierre Matisse.

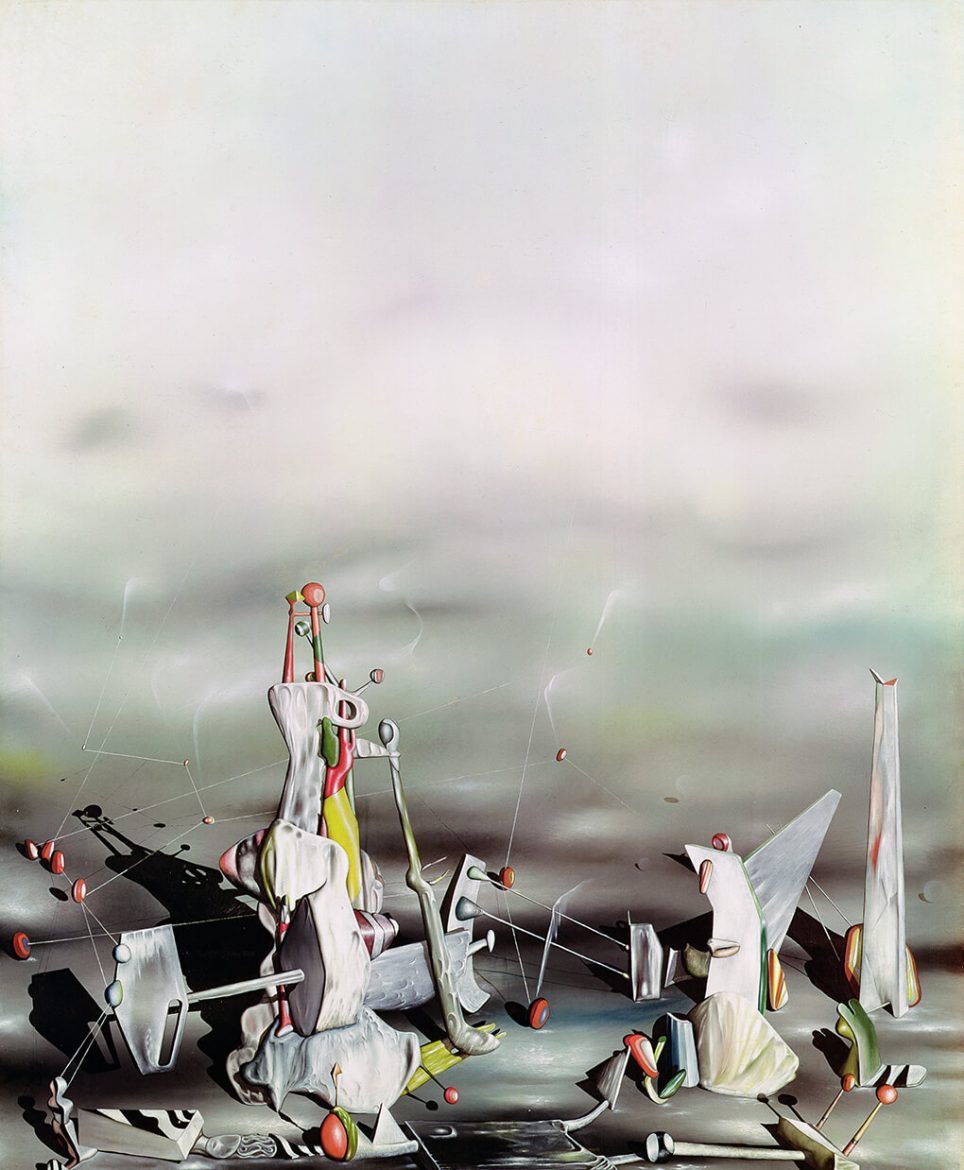

Ses œuvres clésJour de lenteur, 1937

Yves Tanguy, Jour de lenteur, 1937

i

Huile sur toile • 92 × 73 cm • Coll. centre Pompidou, Mnam, Paris • © akg-images / © Adagp, Paris 2025

Très représentatif du surréalisme d’Yves Tanguy, ce paysage tout en minéralité, mais aussi en apesanteur, est désertique. Les formes qui l’occupent n’ont pas l’apparence d’êtres humains et peuvent sembler menaçantes. Le temps a l’air suspendu et les repères classiques, que sont le ciel et la terre, sont comme confondus l’un dans l’autre. Le registre de Tanguy est celui de l’étrangeté, comme de la méticulosité. Il s’agit de l’une des premières toiles surréalistes à entrer dans les collections de l’État français.

Le Palais aux rochers de fenêtres, 1942

Yves Tanguy, Le Palais aux rochers de fenêtres, 1942

i

Huile sur toile • 163 × 132 cm • Coll. centre Pompidou, Mnam, Paris • © Bridgeman Images / © Adagp, Paris

Les « personnages » qui apparaissent dans les œuvres de Tanguy s’apparentent à des formes hybrides, biomorphiques. Le spectateur ne sait jamais très bien s’ils tiennent de l’humain, du minéral ou du végétal. Par ailleurs, ces créatures évoluent dans un monde lui-même ambigu, un espace à la tonalité grise qui semble tout à la fois éthéré, vaporeux et liquéfié. De cette étrangeté émerge le caractère onirique, surréaliste, des œuvres de Tanguy qui prend ses distances avec le réel, comme d’autres surréalistes de sa génération, tels que Jean Arp ou Joan Miró.

Divisibilité indéfinie, 1942

Yves Tanguy, Indivisible divisibilité, 1942

i

Huile sur toile • 101,6 × 88,9 cm • Coll. Albright-Knox Art Gallery, Buffalo

Peinte pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu’il se trouve aux États-Unis, cette œuvre témoigne de la grande homogénéité du style et du vocabulaire plastique d’Yves Tanguy. Ce paysage, à l’image des œuvres de années 1940, accuse toutefois un contraste plus marqué entre des formes dures et pétrifiées occupant le sol et un registre céleste immense et illimité. Les œuvres de Tanguy sont dominées par l’expression de l’irréalité. Loin du chaos de la violence contemporaine, ses paysages sont habités d’une froideur, d’une distanciation qui révèlent la quête de suspendre le temps.