Résumé : Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb…

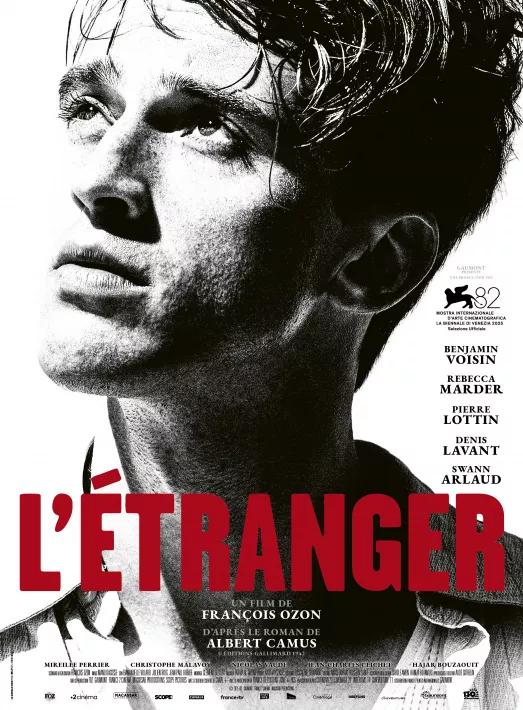

Critique : François Ozon transforme la matière hermétique de Camus en pur recomposé filmique des sensations : noir et blanc somptueux, corps irradiés, désir et mort en fusion. Meursault devient contemporain par sa déconnexion au monde, avatar d’une jeunesse éteinte et égarée dans un monde illisible. Benjamin Voisin irradie l’écran, et Ozon fait de L’Étranger un miracle de cinéma, traversé par une sensualité tant incarnée qu’elle imprime la vision.

Il y a dans le cinéma d’Ozon une mise en scène lucide, pleinement consciente des limites de la littérarité de son récit et de ses dialogues. Il sait pourtant incarner cette matière verbale, parfois abstraite, parfois introspective, par les outils propres à son médium. Dans le cas de L’Étranger, là où le roman peut convoquer une voix intérieure, comme le fait Camus avec son phrasé froid, presque clinique, mais capable de toucher à la nature profonde de Meursault, l’image, elle, demeure en surface. Ozon en tire parti : il fait de ses films des jeux ludiques avec le spectateur, où l’ambiguïté devient moteur de fascination. Certaines de ses plus belles réussites reposent sur cette opacité : il nous oblige à aimer ses personnages sans jamais nous offrir les clés de leurs actions ni de leurs motivations, tant ils semblent en déconnexion avec notre réalité et nos repères moraux. Sous le sable ou Swimming Pool, qui partagent la même interprète, Charlotte Rampling, incarnent ce moule de personnages absents au monde, asociaux, isolés dans leur sublime tombeau intérieur. Refusant le jeu social, ils préfèrent s’enfermer dans leur bulle, leur prison mentale, et se servent de la fiction pour remodeler le réel, plier la réalité à leur désir. Il était donc plus qu’évident qu’Ozon s’empare de L’Étranger de Camus, pour en proposer une transposition contemporaine, une lecture nouvelle de l’absence à soi-même et de la manière dont notre esprit réagit face à un monde devenu illisible. Un monde où la violence se niche dans des microcosmes épars, comme autant d’électrons libres. Meursault incarne le modèle même de l’homme égaré dans un univers insensé, privé de repères clairs, où le sens ne se donne plus, où tout semble glisser sans prise. Ce monde, dans l’adaptation d’Ozon, devient une réalité saturée de représentations faussées, de reflets trompeurs. D’où l’intérêt du noir et blanc, qui ajoute une dimension de sensation pure, resserre le film autour d’une matière brute. Le vide du cadre et la dichotomie du noir et blanc permettent de concentrer le regard sur les corps et les gestes, et ainsi cristalliser la vie et la pulsion dans un vernis sec, resserré, froid comme le marbre.

- © Carole Bethuel – FOZ – GAUMONT – FRANCE 2 CINÉMA

Benjamin Voisin incarne un Meursault taciturne, au regard scrutateur, dont l’apparente impassibilité sous la lumière aveuglante de la Méditerranée devient le premier mystère du film. Dès la scène des bains, un sourire esquissé à la vue de Marie Cardona (Rebecca Marder), ancienne collègue devenue amante, fissure cette façade neutre. Ce moment inaugural ouvre une brèche dans le silence du personnage, amorçant une relation où le désir affleure sans jamais se dire. Sous le soleil écrasant de l’Algérie coloniale, la caméra d’Ozon érotise les corps, les baigne dans une lumière qui les transforme en objets de fascination. On devine l’influence du photographe Herbert List, dont l’imaginaire homo-érotique, teinté de surréalisme, irrigue la mise en scène. Le meurtre sur la plage, filmé avec une langueur troublante, devient la matérialisation d’une pulsion confuse, à la fois sexuelle et mortifère. Ce geste irréparable, saisi dans une torpeur sensuelle, semble moins motivé par la haine que par une incapacité à contenir l’étrangeté du désir. Voisin ne joue pas Meursault avec détachement, mais avec une intensité retenue, une composition subtile de l’absence au monde. Son jeu laisse entrevoir, par touches, un homme qui s’est retiré de la scène sociale, comme s’il observait la vie depuis les coulisses. Il fascine autant qu’il dérange : son comportement indéchiffrable oscille entre attraction et répulsion, maintenant le spectateur dans une tension constante, dans l’attente d’un basculement. Ses yeux, ses micro-expressions, font de lui un entomologiste silencieux, scrutant les figures qui l’entourent : Marie, amoureuse transie ; son voisin vieillissant, violent avec son chien ; le cercueil de sa mère ; un ami proxénète ; un mendiant ; des Arabes qualifiés d’« indigènes », exploités et méprisés. Meursault les regarde tous avec une même neutralité, non par de dédain, mais comme s’il les plaçait sur une ligne d’égalité désaffectée. En définitive, Benjamin Voisin impressionne. Il irradie l’écran d’une beauté froide, d’un regard noir qui capte et absorbe. La scène de la prison, emblématique du roman, où Meursault se confie à l’aumônier, révèle toute l’ampleur du talent de Voisin. Dans cet espace resserré, paradoxalement libérateur, qui évoque les films de Bresson, il donne enfin voix à son personnage. Meursault y décrit son acte comme vide de sens, non sans un cri désespéré, un dernier élan de vie face à l’absurdité du monde. Le noir et blanc, encore une fois, resserre le cadre, évite toute distraction, et insiste sur la dimension existentielle du récit.

- © Carole Bethuel – FOZ – GAUMONT – FRANCE 2 CINÉMA

Tout le film est traversé par une aura quasi fantastique, dans une veine surréaliste assumée. La scène du cortège funéraire de sa mère, avec ses décors épurés et ses plans larges, évoque presque un court métrage autonome, une suite de vignettes où les figures humaines se perdent dans l’immensité du désert. Ce cortège devient dérisoire, seul mouvement dans un décor vidé de toute vie. Ozon pousse plus loin dans l’abstraction lorsqu’il montre Meursault dans un rêve éveillé : sa mère apparaît comme une silhouette spectrale, noire dans un désert blanc, tandis qu’à gauche surgit l’image de la guillotine, plantée au milieu de nulle part, memento mori silencieux, presque une promesse de délivrance. Enfin, la scène du meurtre de Moussa, l’Arabe, peut-être la plus marquante du film, condense le génie d’Ozon. Il y fait passer un maximum de motifs pour brouiller les certitudes du spectateur, interroger le caractère arbitraire du geste. L’atmosphère est trouble, les corps sublimés, la chaleur distord la perception, crée des halos qui défont les perspectives. Les gros plans sur les visages, le corps de Moussa érotisé jusqu’à devenir une statue de marbre, la lumière qui aveugle Meursault, les coups de feu secs et distordus : tout concourt à faire du meurtre un acte manqué, une pulsion de vie retournée contre elle-même. Face à l’unique pulsion qu’il éprouve, ce désir obscur, il choisit l’annihilation. Ozon propose ici une lecture complémentaire, posée avec délicatesse sur le matériau d’origine, qui rend le propos encore plus désespéré. La jeunesse, incarnée par Meursault, dans un monde aussi violent et injuste que l’Algérie coloniale, peut être mise en parallèle avec celle d’aujourd’hui : désorientée, confrontée à la violence politique, au vide culturel, elle préfère parfois se retirer du monde, choisir le néant, entre repli sur soi et défi à la réalité. Un discours contemporain, peut-être inconscient, mais profondément pertinent.

Le long métrage a l’intelligence et la beauté de ne pas se clore sur l’exécution de Meursault, mais sur une scène d’une simplicité désarmante, réduite à l’essentiel : Djemila, la sœur de l’Arabe tué, elle-même victime du proxénète Raymond Sintès, ami et voisin de Meursault, recueillie devant la tombe de pierre de son frère. Ce geste silencieux, posé dans le cadre, rappelle que la condamnation de Meursault ne répare rien, ne rend aucune mémoire à ceux que l’Algérie coloniale a invisibilisés, relégués à la marge, privés de dignité. Ozon choisit une fin douce-amère : le soleil blanc de l’aube vient clore le film avec un sentiment d’inachèvement, comme si quelque chose bouillonnait sous la surface, en Djemila, en ceux qu’on appelle les « indigènes », ou dans un monde désespéré prêt à se fissurer. Une sensation d’avènement, de tension latente, d’un cri qui n’a pas encore trouvé sa forme. Cette adaptation, fidèle sans être figée, ne cherche pas la transgression mais la réactualisation. Elle fait résonner L’Étranger à l’orée d’un XXIe siècle en crise, traversé par l’angoisse existentielle, le désenchantement politique et le vertige identitaire. Le film laisse une empreinte lourde, persistante, presque physique après la projection. Et lorsque le cinéma parvient à imprimer un tel souvenir, à faire vibrer longtemps après la dernière image, c’est une forme de miracle.