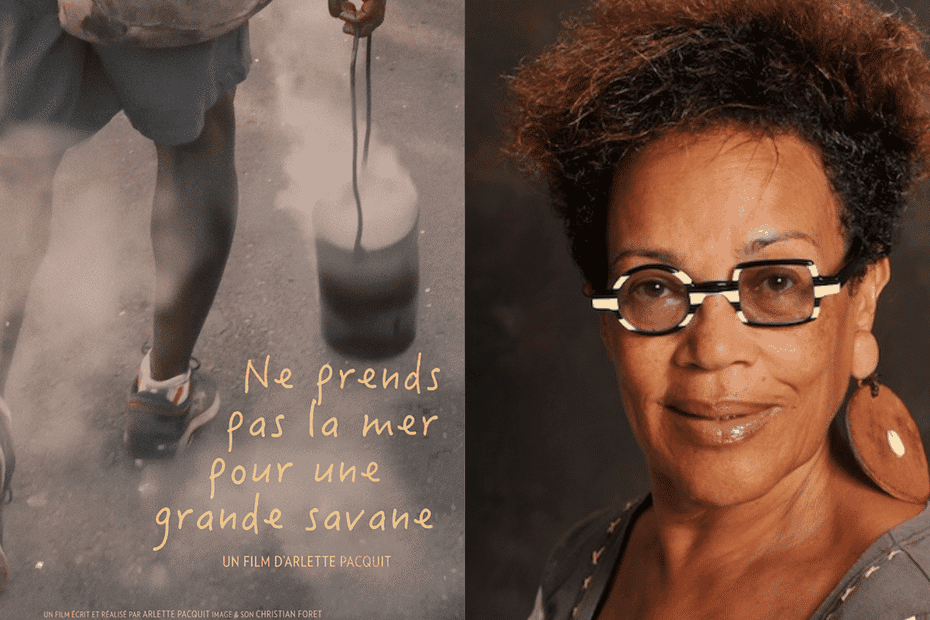

Dans Ne prends pas la mer pour une grande Savane, la réalisatrice martiniquaise Arlette Pacquit explore, à travers la place centrale de Fort-de-France, la mémoire d’une île en tension. Le film est projeté, ce vendredi soir au Camp de la transportation, à 19 heures, est en compétition pour le Grand Prix Fifac 2025.

Ne prends pas la mer pour une grande Savane explore la mémoire de la Martinique à travers La Savane, place emblématique de Fort-de-France. Jadis symbole du pouvoir colonial puis lieu d’émancipation sous Césaire, cet espace apparaît aujourd’hui en suspens, vidé de sa vitalité mais chargé d’histoire.

Entre archives et images du présent, le film réalisé par la Martiniquaise Arlette Pacquit révèle la tension entre oubli et mémoire, dépendance et liberté, où La Savane devient le miroir d’un peuple en quête de sens et d’émancipation face à une présence française toujours hantée.

Ne prends pas la mer pour une grande Savane

•

©Sanosi productions

Entretien avec Arlette Pacquit

Qu’est-ce qui vous a poussée à choisir La Savane, place centrale de Fort-de-France, comme sujet de votre documentaire ?

Nous vivons une période où les questions de transmission et de mémoire se posent avec une certaine urgence. J’ai le sentiment que, de génération en génération. Il m’a donc semblé essentiel de réfléchir à ces questions à partir des lieux, car certains espaces sont porteurs de mémoire. La Savane, notamment, existe depuis les débuts de la colonisation : c’était une place d’armes, un espace traversé par toutes les classes sociales.

Une autre raison de mon choix tient à la géologie du lieu. Le fort, construit dans la pierre, prolonge sa stabilité dans un éperon rocheux : il symbolise la solidité, l’ancrage.

Arlette Pacquit, réalisatrice

•

©DRFort-de-France est une ville conquise sur la mer, marquée par un dialogue impossible avec la France, entre la force de la roche et l’instabilité créatrice de la mangrove. Accepter notre instabilité souterraine, c’est peut-être trouver une manière d’habiter nos contradictions, de les transformer en puissance de création

Vous décrivez la place comme un personnage à part entière…

Oui, c’était une véritable volonté. Pour moi, La Savane est un personnage vivant. Les premiers Kalinago ne faisaient d’ailleurs pas de différence entre la terre et la mer : la continuité du paysage effaçait les frontières.

La place de La Savane, à Fort-de-France, se prolonge dans l’espace vert, vers la mer, on ne sait jamais vraiment où commence l’une et où finit l’autre

Expliquez le titre de votre documentaire…

Une expression créole m’a beaucoup marquée : « Mwen ka ba’w an volé, ou ké pran lanmè pou an gran Savann », Je vais tellement te frapper que tu prendras la mer pour une grande savane. Cette phrase m’a inspirée: être dans un état des lieux de la confusion, accepter ce désordre pour chercher la voie qui peut nous aider à avancer.

Pourquoi était-il important de faire dialoguer archives et images du présent ?

J’ai cherché à utiliser le moins d’images d’archives possible, mais leur présence restait nécessaire. Elles révèlent une répétition des choix historiques, un cycle de décisions et de conflits qui se rejouent sans cesse.

J’ai choisi volontairement des journaux qui ne questionnaient pas explicitement notre relation à la France, pour mieux montrer les silences et les angles morts. La voix off, celle de l’État, est en réalité un collage de discours officiels prononcés depuis 1946 jusqu’à Macron. J’ai lu et mélangé tous ces discours afin de ne pas construire un récit linéaire, mais plutôt une confusion organisée, à l’image de notre propre histoire.

Le film explore aussi le silence actuel de la place…

Oui, on a tendance à oublier son importance passée. Aujourd’hui, La Savane est devenue un espace de consommation, traversé mais rarement habité. Pourtant, elle garde une forme d’espérance.

Quel impact espérez-vous que le film ait sur le public?

Lors de l’avant-première en Martinique, beaucoup ont ressenti une impossibilité de faire face à la réalité montrée à l’écran. J’espère que le film ouvrira des discussions au-delà de la salle, que les gens reverront la Savane autrement, qu’ils se la réapproprieront sans attendre que la municipalité ou des associations organisent quelque chose. Pourquoi ne pas y imaginer des contes, du théâtre, des récits partagés ? Que La Savane redevienne un lieu vivant, pas seulement un décor.

Qu’est-ce que j’attends des spectateurs ? Je n’attends rien, dans le sens d’une utilité attendue du cinéma. J’attends une rencontre, un débat, une interpellation, un dérangement

Ne prends pas la mer pour une grande Savane

•

©Sanosi productions