« Peau d’ourse », de Grégory Le Floch

On entre dans le quatrième roman de Grégory Le Floch comme dans un rituel païen. Paul B. Preciado en exergue, « la voix des montagnes » en incipit et Björk en bande-son. Le décor est posé, rugueux, déconcertant. L’étrangeté vibre à chaque page, comme dans le clip de Hunter où la chanteuse islandaise se métamorphose en ours-chimère cybernétique. Ici, ce n’est pas l’Islande mais une autre terre de pierres, de torrents et de villages recroquevillés, les Pyrénées.

Nina, 16 ans, obèse, lesbienne, harcelée, y étouffe. Elle trouve refuge dans les montagnes, ses « sœurs ». Personne ne l’appelle plus Nina. Elle fait prénom du surnom moqueur que ses camarades lui ont donné, Mont Perdu : « Le mont le plus moche des Pyrénées. Un mont en forme de bouse. » Alors elle mange pour se remplir, s’enfile des canettes de Red Bull en écoutant « H24 » Björk, fantasme sur Kelly, se confie à « Meuf », son amie imaginaire. « C’est violent, tu trouves ? Bah c’est ma vie, je vais pas enjoliver. J’ai bouffé la gosse comme j’ai bouffé le nom. En mode ogresse. »

Et peu à peu, son corps se couvre de poils. Elle se mue, semble-til, en ourse. Une transformation, écho à toutes les figures bannies, des sorcières aux recluses en passant par la femme sauvage, qui hante plus particulièrement le roman. À son sujet, « Meuf, faudrait réécrire l’histoire entière, dévoiler toute la vérité qu’on dit jamais aux enfants : c’est l’histoire d’une lesbienne qui s’est échappée de chez elle pour vivre en sécurité avec les ours ».

Le titre convoque bien sûr Peau d’âne. Mais là où le conte de Perrault racontait une fuite temporaire sous une peau animale, Le Floch inverse le mouvement et fait de la peau d’ourse une identité revendiquée. D’ailleurs, Mont Perdu se retrouve happée par le rite archaïque de la fête de l’ours, où Vieux René se fait, chaque année, ursidé pour enterrer l’hiver et ainsi devient « un monstre pour que les autres se sentent un peu moins monstres et un peu plus humains en comparaison ».

Cette hybridation, qui rappelle les réflexions de Nastassja Martin (Croire aux fauves), érige Peau d’ourse en un roman traversé par l’animisme et les forces souterraines que notre rationalité refoule. Car la jeune fille dialogue avec les éléments, et la nature se fait entité vivante, tour à tour refuge et piège. « C’est comme si je devenais une prairie, de l’herbe ou du bois, confie l’adolescente. Je comble un trou dans la montagne. C’est le sens de ma vie. » Dans ce lyrisme abrupt, la fusion avec le paysage devient une manière de survivre à l’exclusion.

À la fois récit d’apprentissage, fable écoféministe et manifeste queer, le livre déroute par sa langue rêche et crue. Mais derrière la brutalité surgit une poésie âpre qui régénère un mythe pyrénéen tissé de rage adolescente, de chair et de montagnes.

« Flamme, volcan, tempête », de Pierre Boisson

Rentrée littéraire, automne 1974. Parmi ceux qui font les gros titres des gazettes littéraires et autres (Jean d’Ormesson, Pascal Lainé, Émile Ajar, Kléber Haedens…), deux jeunes primo-romancières parviennent à se distinguer. La première, c’est une certaine Annie Ernaux qui à trente-quatre ans publie Les armoires vides. La seconde est plus jeune et plus mystérieuse encore, elle a vingt-deux ans, se nomme Christine Pawlowska et fait paraître au Mercure de France un texte comme une confession brûlante, Écarlate.

Les plus avisés et reconnus des critiques littéraires de l’époque, Claude Mauriac, François Nourissier, Marcel Arland, s’en emparent et rivalisent en superlatifs tous uniment élogieux. L’autrice manifestement ne s’en émeut guère, elle a refusé d’assurer le service de presse de son livre, décliné à une ou deux exceptions près, toute demande d’entretien, préférant son refuge sudiste d’Alès aux lumières d’une notoriété dont, par timidité sans doute, sauvagerie aussi, elle se défie.

Qu’importe, le pli semble pris et en quatrième de couverture de son livre, son éditeur précise en matière de repère biographique, outre son âge, que Christine Pawlowska « continue à écrire ». L’avenir promet de durer longtemps, il lui appartient. Qui pouvait se douter que ce début était en fait une fin ?

Été 2022. Dans une maison de passage, Pierre Boisson, rédacteur en chef de « Society », coauteur d’une enquête qui fit grand bruit lors de sa publication sur Xavier Dupont de Ligonnès, cherche un truc à lire. Dans la bibliothèque de la demeure, ses yeux sont attirés par un mince volume qui finit de prendre la poussière sur le deuxième rayon. Écarlate, de Christine Pawlowska. Il s’en empare et sa vie de lecteur bascule. Ce qui s’échappe alors de ces pages le bouleverse.

Comme l’écrit Blandine Rinkel, préfacière de la réédition qui paraît ces jours-ci de ce texte fulgurant, « si Christine écrit, c’est de ne pas se résoudre à voir ses plaies se refermer. Elle ne veut pas cicatriser, ni d’ailleurs apprendre à se taire. Elle veut rester là, exposée à la vie, à ses douleurs et ses incandescences. En elle : une révolte et une foi. »

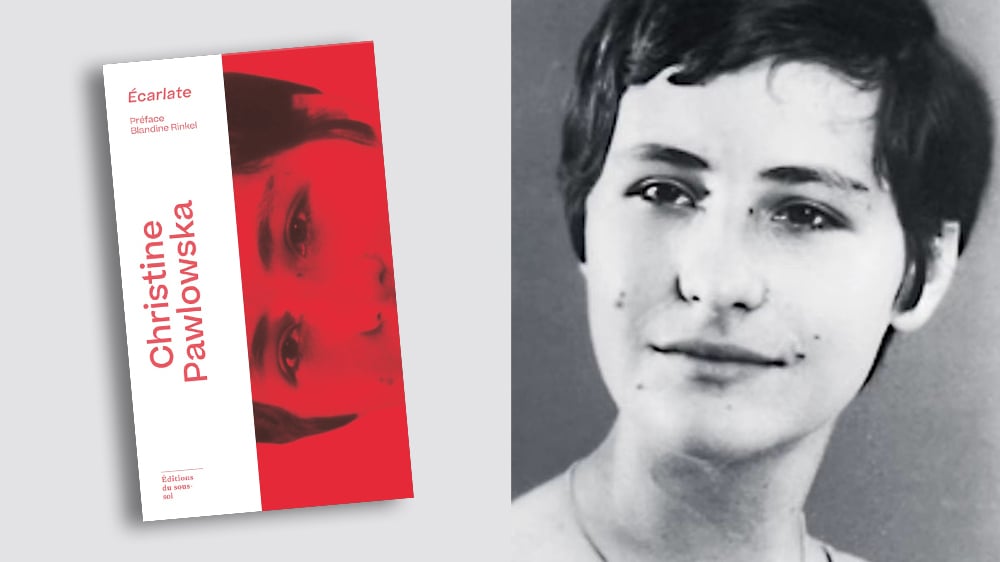

Christine Pawlowska a écrit un unique et fulgurant roman, « Écarlate ». (Crédits : LTD/Christine Pawlowska ©Editions du sous-sol)

Christine Pawlowska a écrit un unique et fulgurant roman, « Écarlate ». (Crédits : LTD/Christine Pawlowska ©Editions du sous-sol)

Fasciné par ce récit autobiographique et demeuré sans « descendance », comme parvenu de la part la plus irréfragable de la jeunesse, Pierre Boisson l’est tout autant par le mystère de son autrice, disparue corps et biens avec ce coup d’éclat transfiguré en requiem. Il va donc faire ce qu’il sait faire de mieux : enquêter. Cette enquête, « Flamme, volcan, tempête », est tout à la fois une promenade biographique et un tombeau pour une infante défunte.

Très vite, certains éléments apparaissent. Christine Pawlowska est un nom de plume. Elle s’appelait Christine Kujawa, née le 1er janvier 1952 à Alès, morte (dans des circonstances demeurées mystérieuses) le 21 septembre 1996 à Issirac, un village du Gard de moins de deux-cents âmes. C’était une femme qui sans cesse, se cognait au réel et que n’attirait que la fréquentation des gouffres et celle de ceux qui lui permettaient d’emprunter les chemins les plus courts pour les rejoindre…

Cette enquête, Flamme, volcan, tempête, est tout à la fois une promenade biographique et un tombeau pour une infante défunte.

Elle aimait et haïssait avec la même ferveur et ne croyait qu’aux livres, à l’écriture et au Christ. Ses stigmates à elle, ce sera la passion, le « s’en fout la mort » et la volonté de ne se protéger de rien. Même la littérature ne pourra rien pour elle, poétesse à jamais égarée sur les contre-allées de la vie. On pense avec Christine Pawlowska à d’autres « grandes brûlées » du livre, Dorothée Letessier ou Albertine Sarrazin.

Un même univers de violences, de damnés de la terre, de mauvais garçons aux figures d’anges, d’inceste, d’alcool, d’effroi face à la figure maternelle, aux injonctions patriarcales. Peu à peu, Boisson retrouve tout. Et chacun. Les deux fils de la disparue, sa meilleure amie. Il s’enfonce chaque jour un peu plus dans les ténèbres de son destin tragique. Plutôt, il l’accompagne tout au long de cette montée à la mort, de cette transfiguration aussi. Alors bien sûr, Christine Kujawa n’est plus, mais Christine Pawlowska elle, est vivante. Elle bouge encore.

« Les Prénoms », de Florence Knapp

Les Prénoms, de Florence Knapp, traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Carole d’Yvoire, JC Lattès, 352 pages, 21,90 euros. (Crédits : Sophie Davidson)

Les Prénoms, de Florence Knapp, traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Carole d’Yvoire, JC Lattès, 352 pages, 21,90 euros. (Crédits : Sophie Davidson)

Les Prénoms fait vivre une haletante expérience différentielle. Entre 1987 et 2022, il zoome tous les sept ans sur la vie d’une famille en fonction de trois hypothèses parallèles, selon que le fils cadet, né neuf ans après sa sœur, soit baptisé Bear, Julian ou Gordon. Trois noms pour trois constellations familiales, toutes décolorées par la violence du père, mais selon des inflexions que ce choix inaugural déterminera pour beaucoup.

Comme dans les films d’Alain Resnais Smoking et No Smoking, les versions défilent, ramifiant leurs lignes de vie alternatives à chaque carrefour biographique à partir de ce point de départ : que Cora, la mère, déclare à son corps défendant le prénom Gordon à l’état civil pour obéir à son mari et à sa « volonté tribale », donnant ainsi à leur nouveau-né un nom qui le liera à jamais à des générations d’hommes tyranniques, ou qu’elle ose accueillir comme il se doit cette individualité neuve, lui accordant le droit d’exister à part entière, dessinera pour chacun un champ des possibles exponentiel. Une différence minime sur le moment, un grain de sable, se transforme, sur des décennies, en planète dérivant dans un tout autre système solaire.

Le baptisant Gordon, elle accepte de réduire son fils, en puissance, à un prolongement de son père : effaçant implicitement son identité, elle autorise son mari à se confondre avec le Saturne dévorant son fils de Goya. Gordon fils, dans ce scénario, devient un enfant manipulé par son père pour détruire Cora. Sept fois, comme dans les contes, elle le quitte, sept fois elle revient. Mais ses choix en sont-ils vraiment ?

Une bouleversante tapisserie collective

Donner un nom à un enfant, c’est lui offrir un nid chaud de promesses où se lover et s’accomplir, mais aussi, potentiellement, un cachot où dépérir dans une ombre portée. C’est choisir à deux ou à un seul. Les Prénoms s’édifie telle une statue brisée : les personnages y vivent une vie recollée, façonnée par ce qu’ils s’autorisent ou pas, morcelée par ce qu’ils réparent en eux, mais qui reste fragmentée, tremblant d’une blessure à vif qui se ferme et se rouvre – une sculpture de cicatrices. Ils sont frôlés aussi, en négatif, par ce qu’ils ne vivent pas, dont la virtualité inaccomplie, pour le meilleur comme pour le pire, palpite en eux. Version Bear, Gordon devient archéologue ; version Julian, il est bijoutier-orfèvre…

La décision de Cora dessine celles que ses enfants, dix, vingt ou trente ans plus tard, tenteront ou éviteront de prendre, contribuant pour chacun à faire tenir sur ces eaux intranquilles la fragile embarcation de leur configuration commune. Florence Knapp tisse ici une bouleversante tapisserie collective dont le père s’exclut d’emblée. Il lui donne sa couleur, mais pas sa structure ni ses motifs. Les enfants, eux, y coudront le patchwork de leurs ravaudages intimes pour en faire leur propre création.