Après son arrivée à la Maison blanche, le président Joe Biden (2021-2025) avait affirmé que l’Amérique latine n’était plus « l’arrière-cour des États-Unis », souhaitant dorénavant « une relation entre égaux » avec les pays situés au sud du rio Bravo. Mais, après un mandat notamment marqué par un sommet des Amériques – en 2022 – régenté par Washington et le maintien d’une approche punitive et interventionniste vis-à-vis des gouvernements vénézuélien et cubain, preuve fut faite qu’on ne tourne pas aussi facilement la page de deux cents ans de réflexes néocoloniaux.

Il suffisait de se pencher sur les interventions publiques de la responsable du commandement sud des États-Unis1 sous Biden, la générale Laura J. Richardson, pour s’en rendre compte. « Pétrole, or, cuivre, lithium, eau douce, forêt amazonienne » : hier comme aujourd’hui, ce sont bien les immenses ressources naturelles dont regorge la région, perçue comme un échiquier dans le cadre de la rivalité sino-états-unienne, qui intéressent avant tout l’administration américaine.

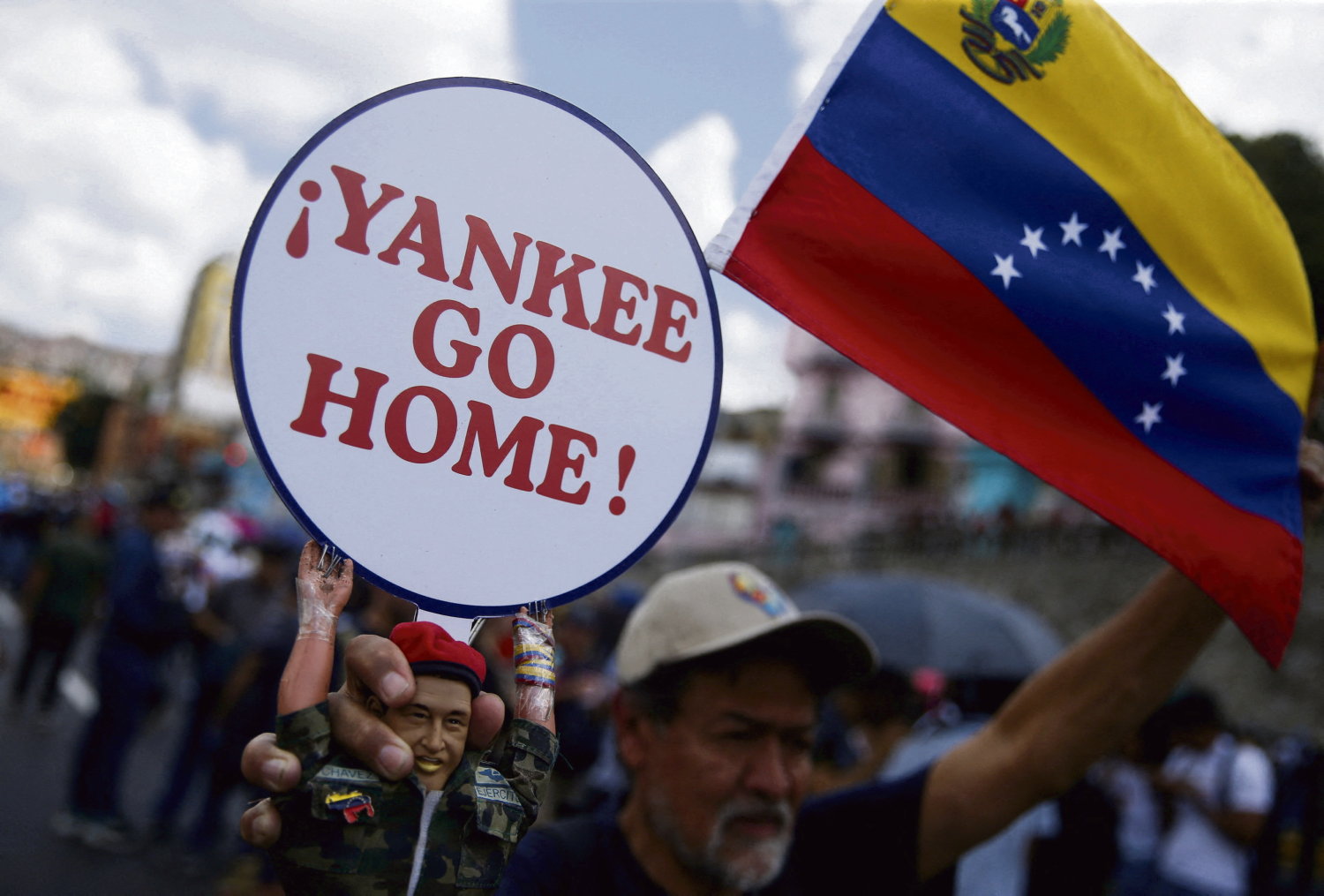

Le retour au pouvoir d’un Donald Trump aussi peu subtil que faussement diplomate a au moins le mérite de lever toute ambiguïté sur la place et le rôle hégémonique que souhaitent avoir les États-Unis et comment ils comptent y parvenir. Adepte de la manière forte, le républicain ose toutes les outrances, au point d’obliger la presse mainstream à recourir à un vocable qu’elle avait laissé…