Les données économiques contredisent frontalement les récits hostiles aux migrants. Loin des peurs et des clichés, la migration apparaît comme un atout stratégique pour l’avenir.

Face à la montée des discours anti-immigration en Europe et aux États-Unis, il est urgent de dépasser les peurs pour regarder les faits. La mobilité humaine n’est pas un fardeau : c’est un moteur de croissance, de résilience démographique et de vitalité culturelle. L’ignorer revient à commettre une erreur stratégique et à trahir les principes démocratiques que les sociétés modernes affirment défendre.

Crise ou continuité ? La mobilité comme norme historique

La migration n’a rien d’une anomalie du XXIe siècle. Des diasporas méditerranéennes de l’Antiquité aux grands mouvements du XXe siècle, l’histoire humaine s’est écrite dans la circulation des personnes, des langues, des savoirs et des marchandises. Considérer la mobilité comme une menace revient à renverser la logique : c’est l’isolement qui est l’exception historique.

Le discours politique qui présente les migrants comme des intrus – plutôt que comme des citoyens potentiels ou des acteurs économiques – représente une distorsion dangereuse, non seulement sur le plan moral, mais aussi sur le plan stratégique.

La contribution réelle des migrants au PIB et à la productivité

Une analyse du McKinsey Global Institute a révélé un fait frappant : en 2015, alors que les migrants ne représentaient que 3,3 % de la population mondiale, ils généraient 9,4 % du PIB mondial (environ 6 700 milliards de dollars). Aux États-Unis, leur contribution s’élevait à environ 2 000 milliards de dollars.

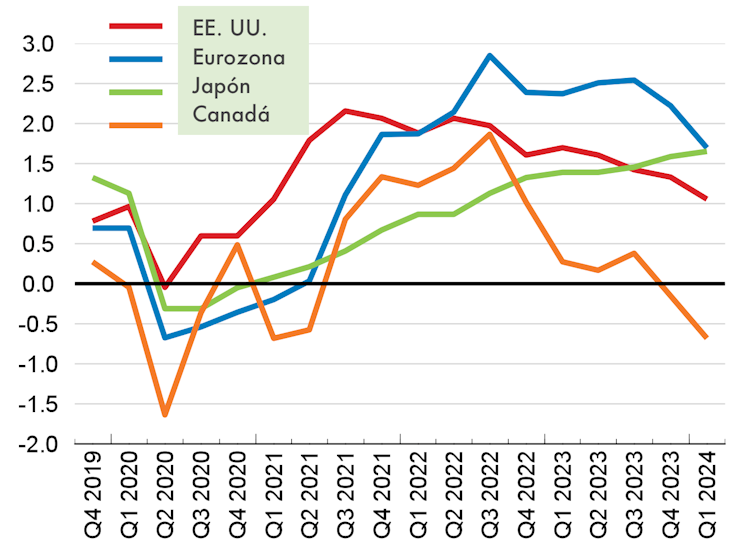

Des études plus récentes le confirment. Le Fonds monétaire international (FMI) a estimé qu’en 2024, les flux migratoires nets vers la zone euro entre 2020 et 2023, y compris les millions de réfugiés ukrainiens, pourraient augmenter le PIB potentiel de la région de 0,5 % supplémentaire d’ici à 2030. Cette croissance n’est pas marginale : elle représente environ la moitié de toute la croissance potentielle attendue. En d’autres termes, sans la migration, les perspectives économiques de l’Europe seraient considérablement plus limitées.

États-Unis : main-d’œuvre, innovation et expansion

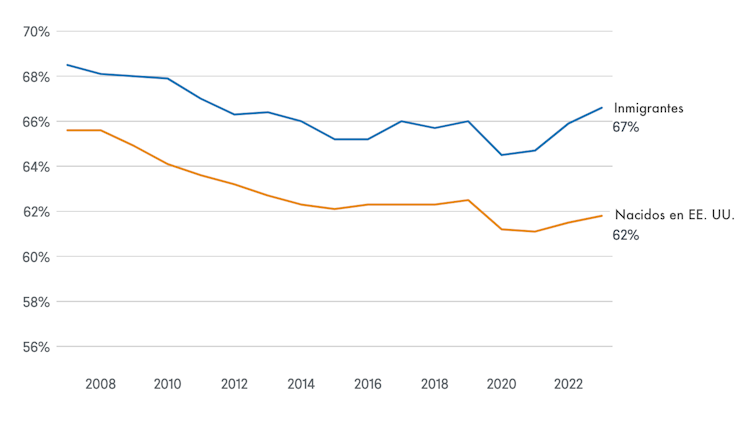

Aux États-Unis, plus de 31 millions d’immigrants faisaient partie du marché du travail en 2023, soit 19 % du total, selon le think tank indépendant Council on Foreign Relations – et leur taux de participation (c’est-à-dire le pourcentage de la population en âge de travailler qui est active sur le marché du travail) était de 67 %, contre 62 % pour les personnes nées dans le pays. Cette différence n’est pas négligeable. Elle implique une contribution disproportionnée aux recettes fiscales, à la consommation intérieure et au dynamisme économique en général.

Taux de participation de la population active.

Council on Foreign Relations

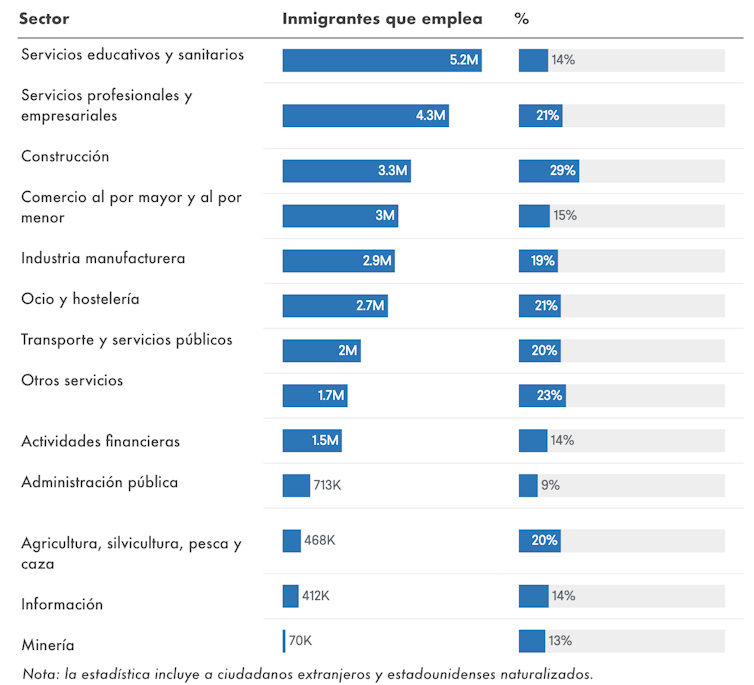

Souvent, ils occupent des postes physiquement exigeants ou délaissés par les travailleurs locaux : un rôle complémentaire et non substitutif, d’autant plus crucial dans un contexte de plein emploi et de vieillissement démographique.

Travailleurs occupés âgés de 16 ans et plus, 2022.

Council on Foreign Relations

Migration et innovation : une relation sous-estimée

Les migrations ne se résument pas à de la main-d’œuvre : elles apportent aussi des idées. Le Forum économique mondial rappelle que les immigrés ont 80 % plus de chances de créer une entreprise que les natifs, et que plus de 40 % des firmes du Fortune 500 (_ classement des 500 premières entreprises états-uniennes, ndlr_) ont été fondées par des migrants ou leurs descendants.

Leur empreinte est visible dans la recherche et la technologie : une large part des demandes de brevets déposées aux États-Unis compte au moins un inventeur étranger. Les universités de pointe dépendent aussi des étudiants internationaux pour maintenir leurs filières en sciences, technologies et ingénierie. Fermer les frontières, c’est aussi fermer la porte à l’innovation.

Europe occidentale : une dépendance silencieuse

Dans l’Union européenne, l’impact n’est pas moindre. Selon le même rapport du FMI, entre 2019 et 2023, deux tiers des nouveaux emplois ont été occupés par des migrants non communautaires. Ces données contredisent l’idée selon laquelle les migrants « prennent les emplois » : au contraire, ils pourvoient des postes vacants structurels que ni l’automatisation ni le marché intérieur n’ont réussi à pourvoir.

L’OCDE a par ailleurs averti qu’à défaut d’intégrer davantage de femmes, de seniors et de migrants dans la vie active, le PIB par habitant des pays membres pourrait voir sa croissance annuelle passer de 1 % (2000–2020) à seulement 0,6 % d’ici 2060. À l’inverse, une politique migratoire inclusive pourrait ajouter au moins 0,1 point par an.

Indicateurs de pénurie de main-d’œuvre.

OCDE, mai 2024

Envois de fonds : impact économique transnational

Le rapport sur les migrations dans le monde 2024 confirme que les transferts de fonds mondiaux ont atteint 831 milliards de dollars américains en 2022, soit une croissance de plus de 650 % depuis 2000. Ce volume dépasse largement l’aide publique au développement et même, dans de nombreux cas, les investissements étrangers directs. Les transferts de fonds sont principalement investis dans la santé, l’éducation et le logement.

Ils constituent en effet une redistribution mondiale de la richesse qui ne passe pas par le système multilatéral, mais qui produit un effet stabilisateur et profondément humain.

Et si nous regardons vers l’avenir ?

Le problème dépasse l’économie. Adopter un discours d’exclusion, c’est renoncer à la capacité d’adaptation des sociétés. Les coûts sont triples :

-

Économique, en renonçant à une source structurelle de croissance, d’innovation et de viabilité budgétaire.

-

Social, en alimentant des stigmates qui fracturent la cohésion.

-

Géopolitique, en perdant de l’influence dans un monde où la concurrence pour les talents et le capital humain s’intensifie.

Des solutions existent pourtant : reconnaissance plus rapide des diplômes, coopérations régionales, politiques inclusives. Le véritable enjeu est politique – et narratif. Il s’agit de construire un récit qui fasse de la mobilité humaine un élément constitutif du contrat social contemporain.

Comme le souligne le Forum économique mondial, la migration n’est pas un problème à résoudre, mais un atout stratégique à gérer avec intelligence et humanité. La sous-estimer revient à saper les fondements du développement mondial au XXIe siècle.