On croit connaître Paris, ses monuments, ses révolutions, ses grandes figures. Mais dans “La Stupéfiante histoire de Paris”, Didier Chirat, historien et professeur d’histoire-géographie, s’attarde sur l’envers du décor. Cent anecdotes, courtes et illustrées racontent une capitale bien différente de celle des cartes postales. Une ville bouillonnante, parfois cruelle, souvent absurde, où se reflètent les travers et les grandeurs de la condition humaine.

Chaque quartier, chaque monument, chaque rue semble cacher une petite folie, une histoire farfelue ou tragique. La rédaction vous dévoile cinq histoires surprenantes.

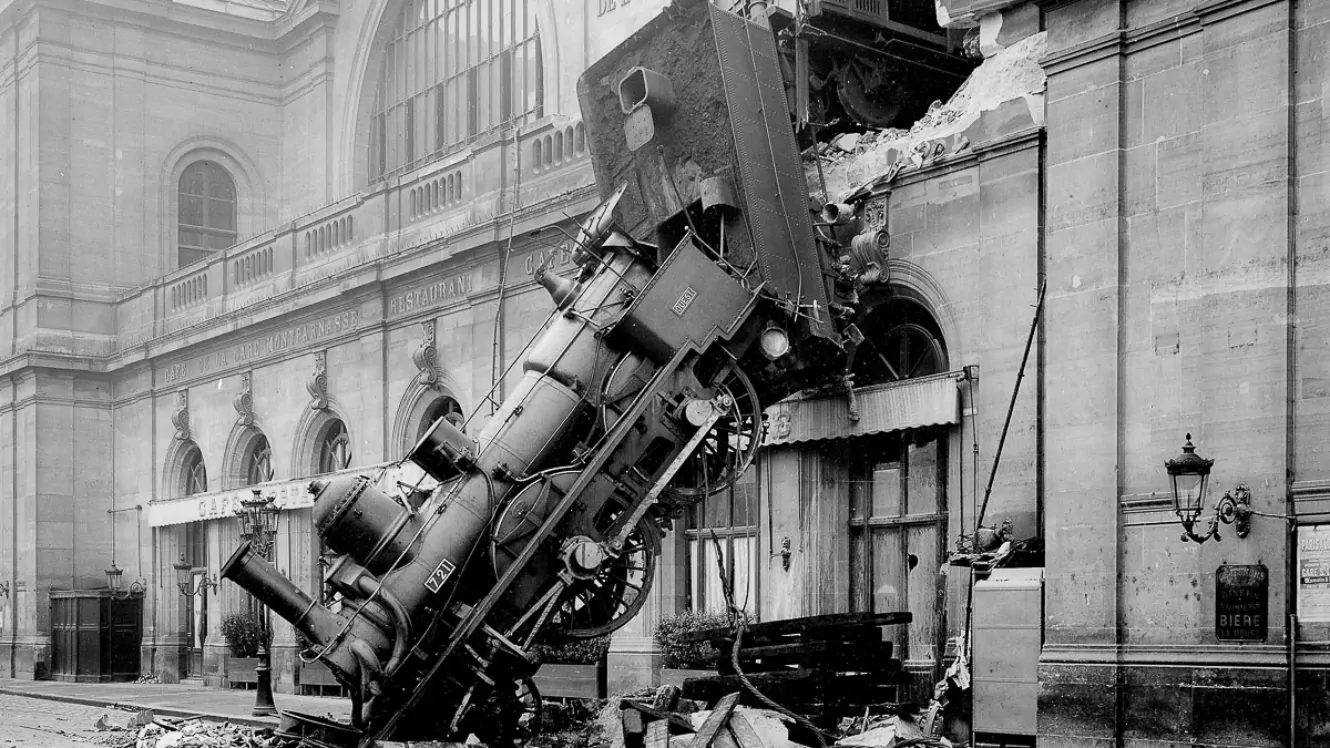

Le jour où une locomotive traversa la gare Montparnasse

Le 22 octobre 1895, la gare Montparnasse vit l’un de ses jours les plus mémorables. Le train n°56 en provenance de Granville, victime d’une panne de freins, arrive lancé à plus de 60 km/h. Le mécanicien tente l’impossible pour ralentir, mais la locomotive franchit le butoir, défonce le quai et s’écrase littéralement à travers la façade du bâtiment.

La scène est apocalyptique : des poutres, des pierres, une verrière qui explose, et, en contrebas, la locomotive qui finit suspendue dans le vide, nez pointé vers la rue. L’image fera le tour du monde.

Miraculeusement, seuls deux passagers sont blessés. Mais une malheureuse vendeuse de journaux, postée devant la gare, est tuée sur le coup. Ce “train volant”, figé dans une photographie devenue mythique, illustre parfaitement ce mélange d’absurde et de drame dont Paris a le secret.

©DR – Le “train volant”, figé dans une photographie devenue mythique Des chats brûlés sur la place de Grève

©DR – Le “train volant”, figé dans une photographie devenue mythique Des chats brûlés sur la place de Grève

Bien avant de devenir un lieu de célébrations républicaines et de manifestations sociales, la place de Grève — aujourd’hui place de l’Hôtel-de-Ville — était déjà une scène publique… et un foyer d’émotions fortes. C’est là, au XVIIᵉ siècle, qu’avaient lieu les exécutions, mais aussi les fêtes populaires. Chaque 23 juin, à la veille de la Saint-Jean, un immense bûcher était dressé. Le roi en personne, accompagné de la cour, venait y mettre le feu.

Mais la tradition avait son revers sombre : au sommet des fagots, on jetait un sac rempli de vingt-quatre chats vivants, accusés d’être les serviteurs du diable. Les Parisiens, fascinés, riaient, applaudissaient, convaincus que le sacrifice éloignerait le mal.

C’est un enfant, le futur Louis XIV, âgé de dix ans, qui, horrifié par ce spectacle, mit fin à cette coutume barbare. Derrière l’anecdote, Didier Chirat montre un Paris tiraillé entre superstition médiévale et modernité naissante, où le feu, symbole de purification, révélait aussi la part sombre du divertissement populaire.

La morgue de Paris, attraction touristique

Au XIXᵉ siècle, la mort faisait partie du décor. La morgue de Paris, installée sur l’île de la Cité, juste derrière Notre-Dame, devint l’un des lieux les plus visités de la capitale. L’endroit, pourtant sinistre, attirait des milliers de badauds venus contempler les corps anonymes exposés derrière une grande vitre de verre.

Douze tables de marbre noir, un filet d’eau pour rafraîchir les cadavres, et voilà le spectacle prêt. Les visiteurs – familles, touristes, enfants – défilaient par centaines chaque jour, observant ces visages inertes, parfois méconnaissables.

©DR – La morgue de Paris, installée sur l’île de la Cité, juste derrière Notre-Dame, devint l’un des lieux les plus visités de la capitale.

©DR – La morgue de Paris, installée sur l’île de la Cité, juste derrière Notre-Dame, devint l’un des lieux les plus visités de la capitale.

Les journaux de l’époque rapportent qu’il n’était pas rare d’y croiser des conversations frivoles, grivoises ou tout simplement fascinées. Même les premiers touristes anglais incluaient la morgue dans leur parcours de visite !

Didier Chirat souligne, avec un humour noir bien dosé, ce goût parisien pour le macabre, entre curiosité et voyeurisme. Il faudra attendre 1907 pour que le préfet Lépine, au nom de la morale publique, mette fin à ce “spectacle hygiénique”. Mais cette étrange attraction dit beaucoup de l’esprit d’une époque où la mort, au lieu d’être cachée, faisait encore partie du quotidien.

Le Père-Lachaise : quand les morts font de la publicité

Aujourd’hui, le cimetière du Père-Lachaise attire plus de trois millions de visiteurs par an. Pourtant, à son ouverture en 1804, le lieu est un échec total. Trop excentré, perché sur les hauteurs de l’est parisien, il rebute les Parisiens, qui préfèrent reposer dans des lieux plus centraux et familiers. Six mois après l’ouverture, on ne compte qu’une poignée de sépultures.

C’est alors que le préfet de Paris, fin stratège, décide un coup de com’ avant l’heure : transférer dans ce cimetière “boudé” les dépouilles de grandes figures illustres. Molière, La Fontaine, puis le couple légendaire Héloïse et Abélard viennent donner du prestige au lieu.

L’effet est immédiat : la bourgeoisie se rue pour être enterrée “près des grands”. En quelques décennies, le cimetière devient la nécropole la plus courue du monde. Didier Chirat s’amuse de ce succès marketing d’un genre particulier : même morts, les Parisiens restent sensibles à la réputation et aux bonnes adresses. Dans la capitale, on choisit sa dernière demeure comme on choisit son quartier.

L’hiver où Paris mangea ses éléphants

L’hiver 1870-1871 fut sans doute le plus terrible que la ville ait connu. Assiégée par les troupes prussiennes, Paris est coupée du monde, affamée, épuisée. Lorsque les vivres manquent, les Parisiens doivent se résoudre à manger ce qu’ils ont sous la main : d’abord les chevaux, puis les chiens, les chats, et enfin… les animaux du Jardin d’Acclimatation.

On sert alors dans les restaurants les plus chics du filet d’éléphant sauce madère, du civet de chat aux champignons, du rôti de chien ou du saucisson “chevaleresque”. Les plus pauvres, eux, se contentent de rats vendus sur la place de l’Hôtel-de-Ville, abattus sur place devant le client par des bouledogues dressés pour l’occasion.

L’épisode, aussi cruel que cocasse, révèle l’ingéniosité désespérée des Parisiens. Entre humour noir et survie, Didier Chirat y voit le symbole d’un peuple qui, même dans la misère, ne renonce ni à manger, ni à raconter. Paris reste Paris : affamé, mais inventif.

La Stupéfiante histoire de Paris, Didier Chirat (Larousse, 216p, 25 euros)