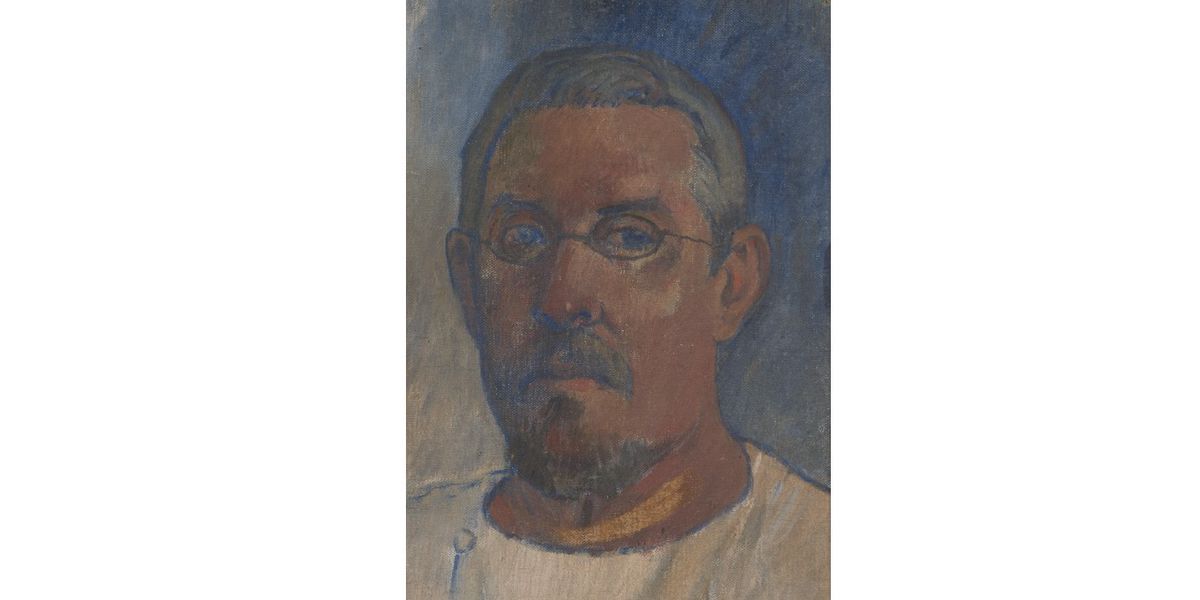

Autoportrait aux lunettes –

Le «faux» Gauguin de Bâle est vrai: fin de l’histoire?

Il n’y a plus de doute pour le Kunstmuseum qui livre les preuves de son authenticité. Mais l’affaire n’est pas close pour celui qui l’avait contestée.

Publié aujourd’hui à 09h23

Publié aujourd’hui à 09h23

«L’autoportrait aux lunettes» conservé au Kunsthaus de Bâle est reconnu comme le dernier des autoportraits du peintre postimpressionniste. Il en a réalisé dix-sept avec celui-ci.

Kunstmuseum Bâle

En bref:

- Non signé, non daté, «L’autoportrait aux lunettes» de Paul Gauguin est-il vraiment de l’artiste?

- Son authenticité a été mise en doute par un passionné de l’œuvre devenu expert de son travail.

- Après une enquête de neuf mois associant trois de ses départements de recherche, le Kunstmuseum de Bâle conclut à son authenticité.

Vacille, vacille pas… après neuf mois à démêler les évidences et les zones d’ombre de «L’autoportrait aux lunettes» de Paul Gauguin, la toile est de retour sur son clou au Kunstmuseum de Bâle. Secouée par une trajectoire complexe – et même digne de l’intrigue d’un roman policier – mais «authentique» pour l’institution qui l’expose depuis huitante ans. Donc fin de l’histoire!

Sauf pour Fabrice Fourmanoir, le spécialiste par qui le doute est arrivé plus tôt cette année et qui se définit à la fois en «amoureux» de Gauguin assurant les avoir tous vus et en «challenger». Détective de l’art? Il n’aime pas trop le sens du mot. Mais quand on lui demande ses motivations à tracer depuis des années les faux du peintre – en 2020, le Getty Museum de Los Angeles désattribuait une sculpture après son signalement et une enquête à l’interne – le Français avance à découvert.

«Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais à 68 ans, si je ne peux plus faire d’exploits sportifs, j’aime toujours l’adrénaline. Cette quête est venue avec une passion de toujours pour le peintre, avec mes longues années passées à vivre la Polynésie, à la connaître et à la comprendre, puis comme un défi. Et si, en public, on dit de moi que je suis un original, des conservateurs de musée, des historiens de l’art savent que j’ai du background et que si j’avance quelque chose, j’ai des arguments. Je sais des choses sur son art.»

Portrait de Paul Gauguin (1848-1903).

Imago Images

Pourquoi ne pas en faire un livre? Fabrice Fourmanoir invoque son manque de patience face à l’écriture, il viserait plutôt un documentaire. «J’avais un projet, assure-t-il, mais les producteurs attendaient le résultat du Kunstmuseum de Bâle. Mais je doute que ça se fasse, la faute à cette analyse insuffisante. Pourquoi n’ont-ils pas fait leurs recoupements entre les pigments utilisés pour cette toile avec ceux restés sur la dernière palette du peintre conservée à Orsay? À mon avis, c’est la seule comparaison fiable. Et pourquoi ne nous disent-ils pas avec quelles peintures ils ont fait leurs pointages? Il est vrai que de devoir se rendre à l’évidence d’avoir montré un faux dans un musée, de l’avoir catalogué, prêté, ce n’est jamais facile. Mais je ne vais pas lâcher! Je vais continuer à demander des explications et d’autres experts le feront avec moi.»

Le faux de Gauguin existe

Des Rembrandt, Léonard de Vinci, Van Gogh dont l’authenticité est mise en doute, il y en a eu, certains en ont perdu leur attribution. Et il y en aura d’autres, les technologies chassant le faux devenant de plus en plus performantes. Chez Gauguin? «Le faux existe», ne cache pas Elise Eckermann. Auteure d’une thèse et de plusieurs ouvrages sur le postimpressionniste, elle vient même de rédiger le catalogue raisonné pour la monographie à venir aux éditions Taschen. «Les discussions autour des faux ont d’ailleurs débuté très tôt, au moment de sa mort, reprend l’experte. Il était question d’œuvres de l’École de Pont-Aven, d’autres liées à ses séjours bretons. Pour la Polynésie? C’est possible, aussi.»

Fabrice Fourmanoir est affirmatif! Il place même toutes les œuvres datées de 1903, dont «L’autoportrait aux lunettes» de Bâle, sur sa liste rouge. «Gauguin est mort le 8 mai de cette année 1903, non sans avoir écrit en février à son ami peintre George Daniel de Monfreid qu’il n’avait plus touché de pinceau, trop souffrant, et qu’il s’inquiétait pour sa vue déclinante. C’est à partir de cette donne que j’ai commencé mon enquête il y a trente ans. Et je suis venu à Bâle, oui. Même plusieurs fois.»

L’homme penche même pour l’œuvre de faussaires appâtés par la cote montante d’un artiste mort! Et s’appuie sur le jeu des ressemblances pour le prouver, sur ce nez tracé trop droit pour être vrai, comme sur ces iris bleus alors que le peintre les avait marron, dixit son livret militaire. La police judiciaire trancherait net! Mais on est dans le spectre de l’art et plus encore dans celui d’un artiste qui ne chassait pas la ressemblance parfaite, privilégiant la symbolique émotionnelle et chromatique.

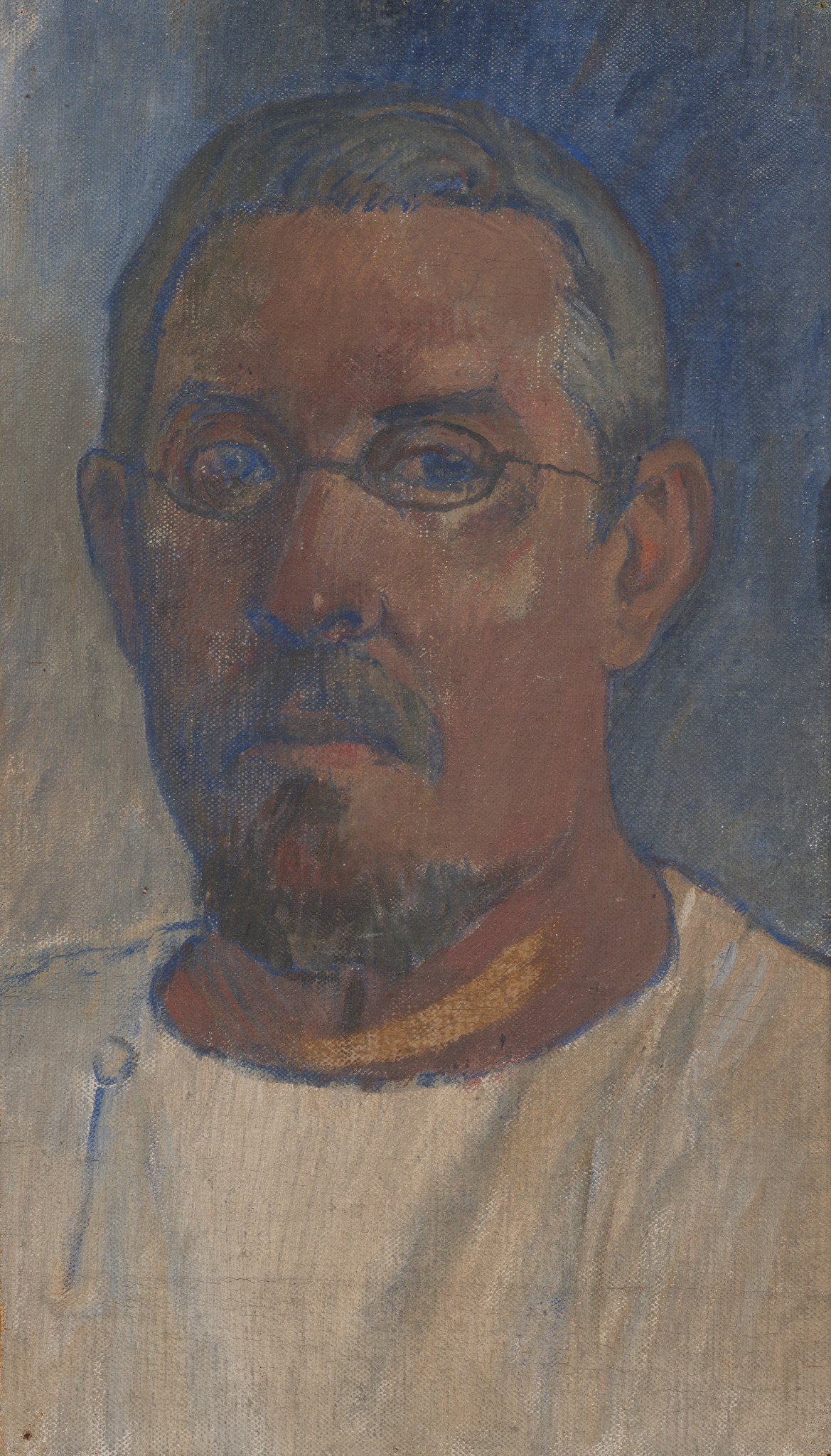

Parmi les dix-sept autoportraits de Paul Gauguin, «L’autoportrait au chapeau» réalisé vers 1893-1894 conservé au Musée d’Orsay à Paris.

imago images/KHARBINE-TAPABOR

Plutôt bleus. Plutôt verts. Carrément marron. Ou juste foncés. Ses yeux passent par toutes les couleurs suivant les autoportraits et il y en a dix-sept avec celui de Bâle. Dont Elise Eckermann salue la «qualité assez élevée si on pense à l’expression, à l’atmosphère, il est même plus intéressant que d’autres œuvres de la même période. Il faut aussi savoir que Gauguin ne travaillait pas chronologiquement, c’est-à-dire qu’il œuvrait sur plusieurs toiles en parallèle, en posait certaines, en retouchait d’autres. Il se peut très bien, si on pense à ses derniers mois, qu’il ait repris d’anciennes toiles pour les compléter ou les retravailler, d’autant qu’il avait un contrat à honorer avec son marchand parisien. Et n’oublions pas non plus que si Paul Gauguin a réalisé des chefs-d’œuvre, on trouve dans son œuvre des travaux dont il est difficile d’admettre qu’ils sont également de sa main.»

Le doute historique du Kunstmuseum

Des doutes comme des interrogations de toutes sortes… «L’autoportrait aux lunettes» en a semé tout au long de son parcours de tableau ramené des Marquises en Suisse, à Vevey, par le négociant en spiritueux, Louis Grélet. Avant d’atterrir chez les Ormond, une famille de la place qui tentera ensuite de le vendre chez Sotheby’s à Londres en 1924. Mais sans succès. Deux ans plus tard, «la propriétaire» – les archives tracées par le Kunsthaus de Bâle restent muettes sur son identité – a plus de chances lors de l’exposition-vente de la Kunsthalle de Bâle même si le catalogue fait état d’un «autoportrait présumé». Le Dr Karl Rudolf Hoffmann-Soutrée acquiert «L’autoportrait», en profite pendant presque vingt ans et choisit de le léguer à sa mort au Kunsthaus de sa ville. C’est chose faite en 1945.

Bâle conjugue toutes ses forces

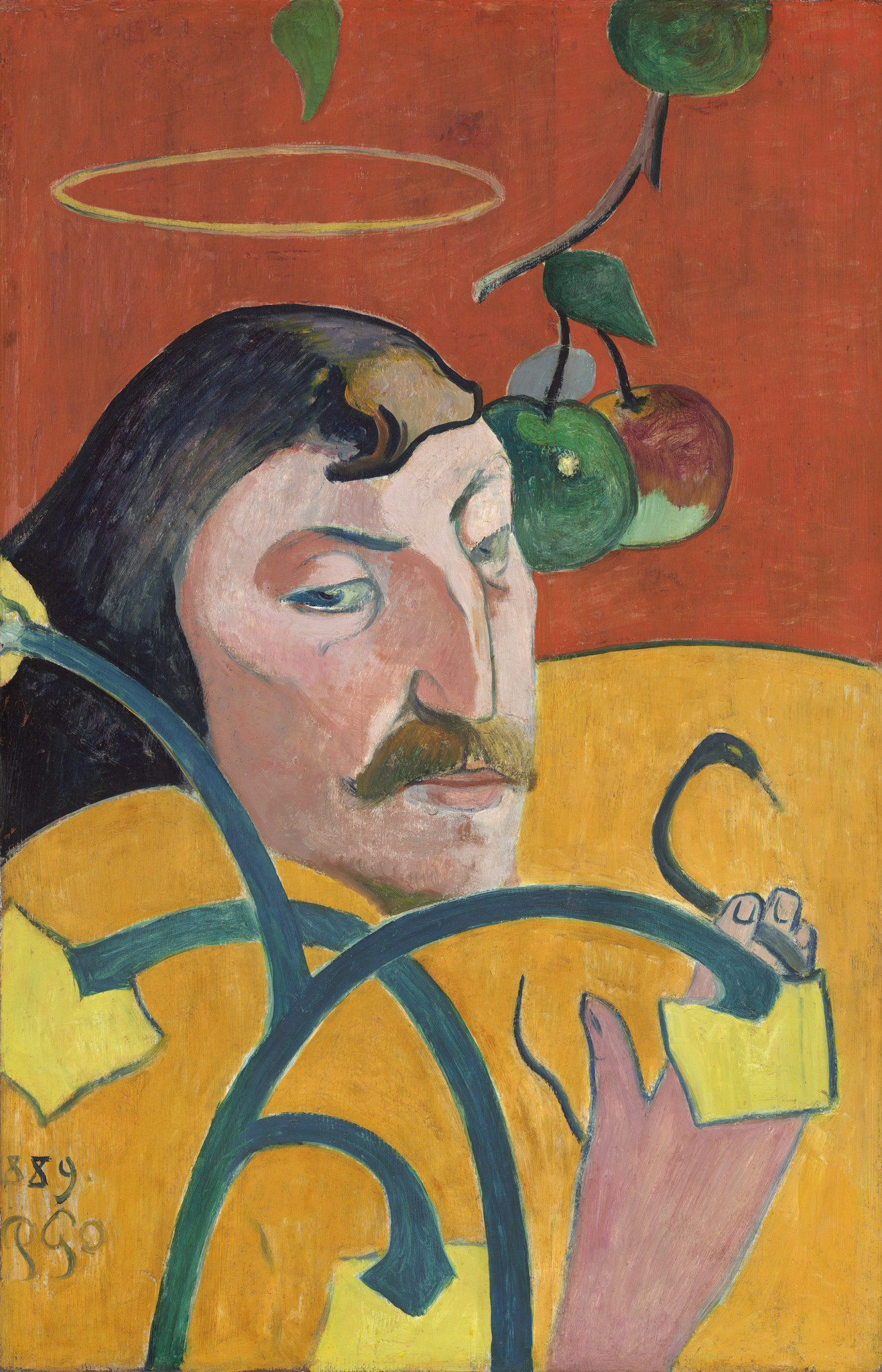

Paul Gauguin dans son «Autoportrait au serpent» de 1889 conservé à la National Gallery of Art de Washington.

image courtesy National Gallery of Art/Wikimedia

Mais l’huile a une réputation, alors prudence oblige, le directeur de l’époque lance sa propre étude du Gauguin avant de le faire entrer dans les collections. Douter fait partie du job! Une capacité inscrite dans la durée, l’authentification étant toujours liée à un état des connaissances à un instant T. «C’est aussi pour ça, indique Tessa Rosebrock, responsable de la recherche en provenance, que nous avons pris très au sérieux les doutes formulés par Monsieur Fourmanoir. Réunissant pendant neuf mois les forces de nos départements d’histoire de l’art, de conservation et de recherche en provenance, associées à celles de la Haute École des arts de Berne et d’experts internationaux, pour mener l’enquête.»

Conclusion de la batterie d’examens? «Il est très improbable que l’œuvre soit un faux postérieur. Il est plus probable qu’elle ait été réalisée par Gauguin en 1903, peut-être avec l’aide de Van Cam, son assistant, ami et infirmier. Mais sur ce dernier point, les preuves ne sont pas concluantes.» Le rapport confirme aussi que «la toile est comparable à celle utilisée par Gauguin dans ses dernières années», pareil pour la datation des pigments et le document se poursuit sur… 150 pages!

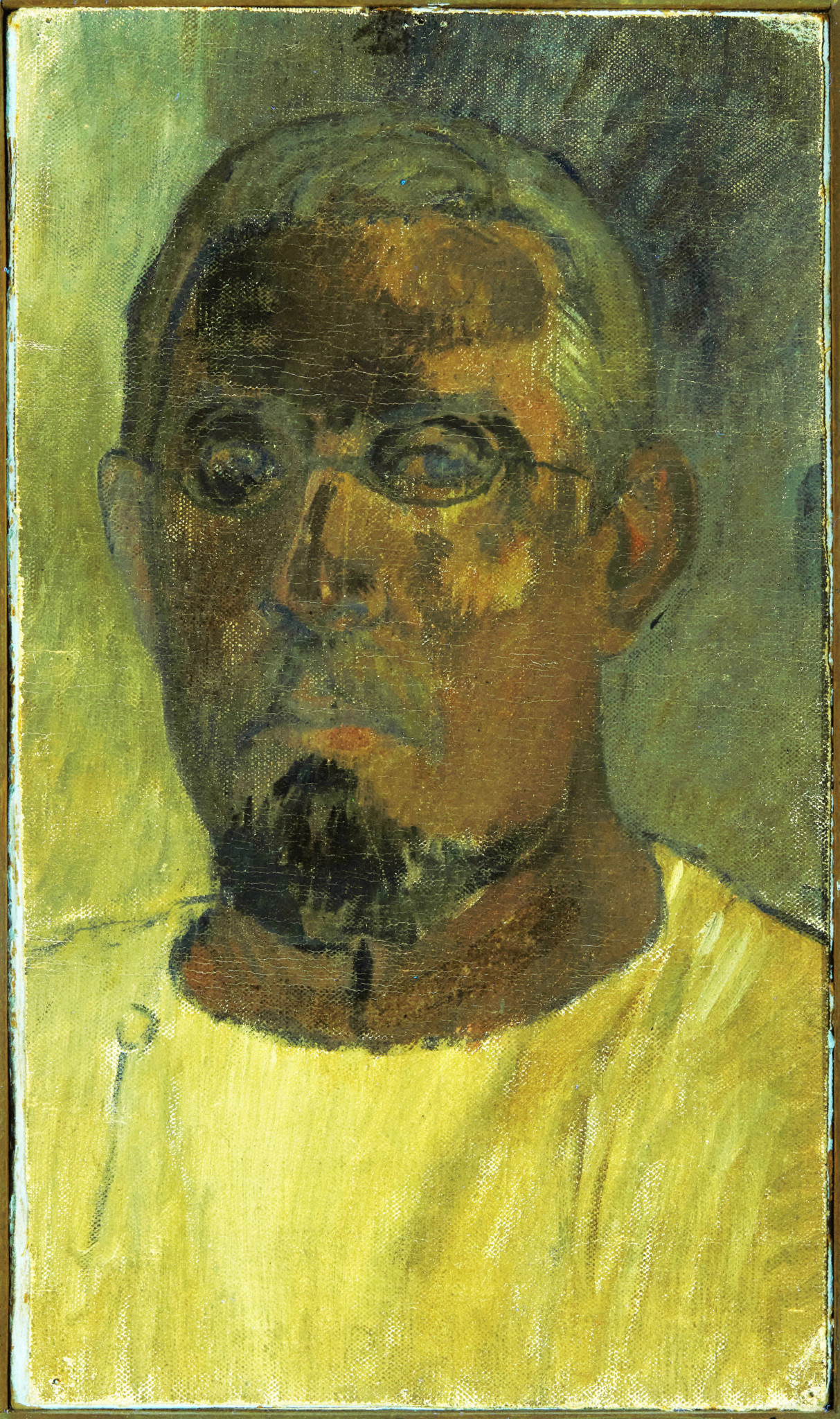

La surprise de l’autoportrait

«L’autoportrait aux lunettes» de Paul Gauguin est passé par divers examens. Celui-ci permet de voir (ils ressortent en noir) les ajouts postérieurs à son décès, le pigment utilisé n’existait pas encore de son vivant.

Kunstmuseum de Bâle

Mais – un «mais» qui a souvent valeur de rebondissement dans l’histoire de l’art – l’étude a encore révélé des ajouts réalisés avec du blanc de titane, un pigment arrivé sur le marché quinze ans après la date arrêtée à 1903 pour ce tableau, l’année du décès du peintre. Des ajouts qui plaident coupables, pour Fabrice Fourmanoir. Il y lit la «preuve substantielle» que Van Cam «est l’auteur de l’œuvre, il l’avait commencée et l’a terminée des années plus tard pour la vendre à Louis Grélet».

Une explication qui ne tient pas pour Tessa Rosebrock: «Tant qu’à faire un faux pour pouvoir en tirer de l’argent, pourquoi ne pas l’avoir signé? Cet autoportrait ne l’est pas, c’est rare chez Gauguin.» Pour les Bâlois, ces ajouts sont des retouches. Même un potentiel coup d’éclat de l’un de ses propriétaires pour préparer à la vente une toile qui avait perdu un peu de son intensité avec le temps…

À ce stade, vous trouverez des contenus externes supplémentaires. Si vous acceptez que des cookies soient placés par des fournisseurs externes et que des données personnelles soient ainsi transmises à ces derniers, vous devez autoriser tous les cookies et afficher directement le contenu externe.

Autoriser les cookiesPlus d’infos

Newsletter

«Dernières nouvelles»

Vous voulez rester au top de l’info? «24 heures» vous propose deux rendez-vous par jour, pour ne rien rater de ce qui se passe dans votre Canton, en Suisse ou dans le monde.

Se connecterFlorence Millioud a rejoint la rubrique culturelle en 2011 par passion pour les gens de culture, après avoir couvert dès 1994 la politique et l’économie locales. Historienne de l’art, elle collabore à la rédaction de catalogues d’exposition et d’ouvrages monographiques sur des artistes.Plus d’infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.

3 commentaires