Alors que les prix de l’électricité ont grimpé de 80% en dix ans et que les abonnements EDF ont augmenté de 116%, de nombreux Français cherchent des alternatives pour maîtriser leur facture énergétique. Une solution gagne en popularité : le stockage de l’énergie solaire auto-produite.

Cette tendance s’explique notamment par les récentes modifications de l’arrêté S21, qui ont considérablement réduit les incitations financières pour les propriétaires de panneaux solaires. La prime à l’autoconsommation a chuté de 40% en un an et sera encore divisée par deux, passant de 200€ à 100€ par kilowatt-crête. Plus significatif encore, le tarif de rachat du surplus d’électricité va être divisé par trois. Il passera de 12,7 centimes d’euro par kilowattheure à seulement 4 centimes.

“Ces changements bouleversent complètement l’équation économique pour les particuliers”, explique un expert du secteur. “Auparavant, revendre son surplus était intéressant. Aujourd’hui, il devient bien plus avantageux de stocker cette énergie pour sa propre consommation.”

Autonomie énergétique

Selon une étude de mars 2025 réalisée par OpinionWay pour Beem, 68% des Français préfèrent désormais stocker leur énergie solaire plutôt que de la revendre à bas prix. Une tendance qui s’est intensifie alors que 37% des personnes interrogées déclarent ne pas pouvoir contrôler leur facture d’électricité. Le marché du photovoltaïque connaît pourtant une croissance importante, avec une augmentation de 54% des installations en 2024 selon l’ADEME. Mais l’approche change : l’objectif n’est plus de revendre l’électricité au réseau, mais de maximiser son autoconsommation. Cette évolution est également motivée par les prévisions d’UFC-Que Choisir qui anticipent une nouvelle hausse de 20% des factures d’électricité suite à la fin de l’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH) au 1er janvier 2026.

L’exemple d’une famille de quatre personnes vivant à Nantes illustre à quel point le stockage d’énergie peut être une solution économique. Avec une installation solaire classique sans batterie, le taux d’autonomie atteint environ 30%, ce qui génère des économies totales de 20 513€ sur 20 ans. En revanche, l’ajout d’un système de stockage permet d’atteindre un taux d’autonomie de 70% et des économies totales de 39 697€ sur la même période. Si l’investissement initial est plus élevé (environ 15 000€ pour une installation avec batterie contre 9 500€ sans), le temps de retour sur investissement reste comparable (10 ans contre 11 ans), mais le gain net sur 20 ans est plus que doublé.

Le stockage d’énergie, une pratique qui se démocratise

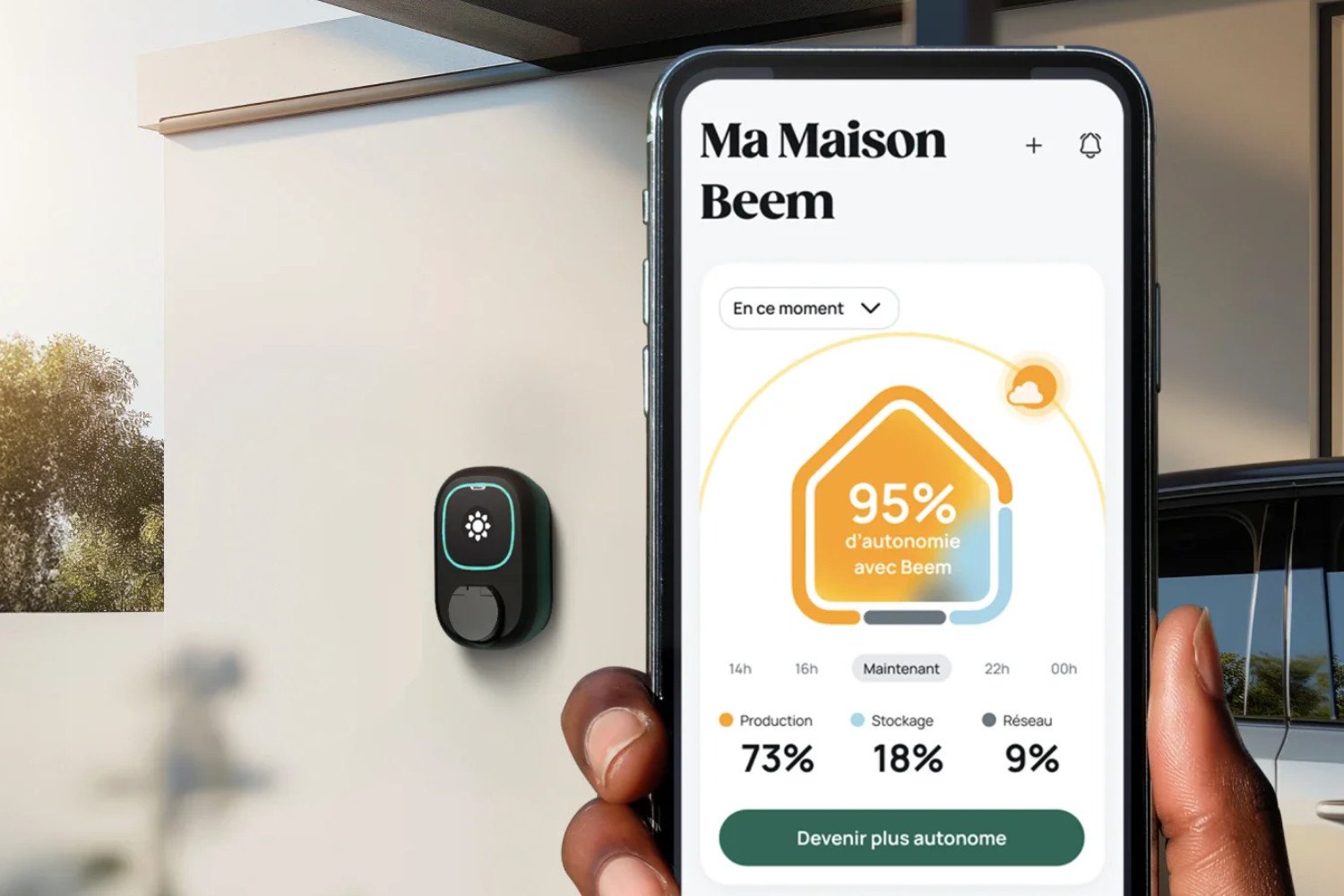

Plusieurs entreprises proposent désormais des solutions de stockage d’énergie pour les particuliers. Parmi elles, la startup française Beem, qui a commandé cette étude, figure parmi les pionnières. Fondée en 2019, elle a développé un système de batterie stationnaire résidentielle. D’après leurs données, les premiers utilisateurs auraient réalisé jusqu’à 80% d’économies sur leur facture d’électricité.

Ces systèmes offrent également d’autres avantages, comme la possibilité d’alimenter le foyer pendant 24 heures en cas de coupure de courant, ou encore un pilotage automatique pour minimiser la consommation du réseau pendant les heures pleines. Avec la baisse progressive des coûts des technologies de stockage et l’augmentation continue des prix de l’électricité, cette solution pourrait devenir de plus en plus attractive pour les ménages français souhaitant maîtriser davantage leur budget énergie sur le long terme. À condition de pouvoir financer l’investissement initial…

📍 Pour ne manquer aucune actualité de Presse-citron, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.