Ascolta la versione audio dell’articolo

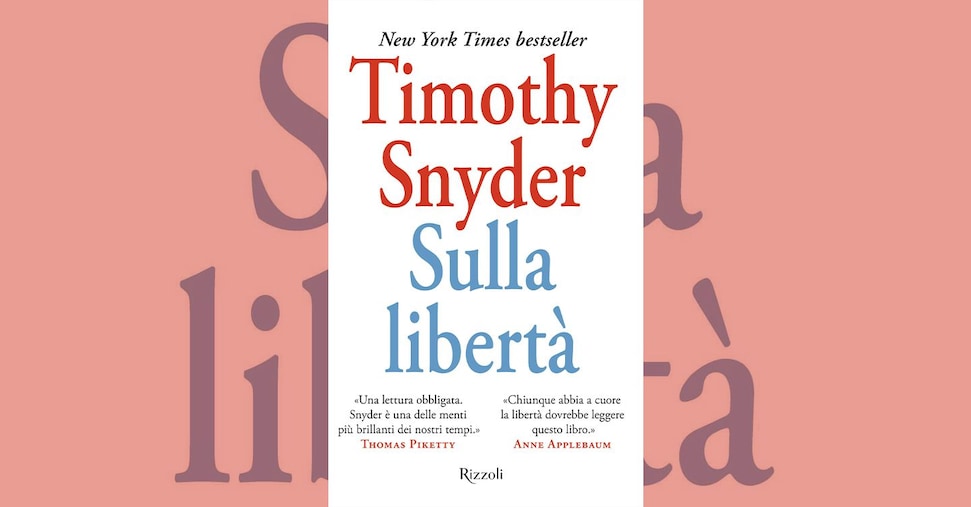

Sulla libertà di Tim Snyder (Rizzoli, pagg. 468, € 22) è un libro ambizioso, in cui l’autore riattiva la riflessione su uno dei concetti fondativi della modernità: la libertà. L’autore è un intellettuale riconosciuto non solo per la qualità delle sue ricerche, ma per la tensione etica che le attraversa: una militanza non ideologica, che l’ha portato a indagare i processi di transizione post-socialista in Europa centrale e il collasso dell’ordine democratico in Russia. È in questo spazio di convergenza tra sapere storico e critica sociale che si colloca quest’opera, le cui radici teoriche affondano nella lezione di Tocqueville, Isaiah Berlin e nel dialogo con Tony Judt, maestro dell’autore. Il volume si confronta con la tradizione che ha esplorato l’irrisolta tensione tra autonomia individuale e strutture collettive. Snyder, tuttavia, non si limita a rielaborare modelli: la sua tesi è che la distinzione tra libertà “da” e libertà “di” è ormai inservibile. La libertà, sostiene, è relazione, costruzione, processo; non deve essere pensata come qualità di un individuo isolato né può essere confusa con una proprietà da esercitare in uno spazio neutro. Essa è pratica incarnata, che interroga l’anatomia sociale: la libertà è inseparabile dal corpo che la vive, dalla carne che la nega o la rende possibile.

L’edizione italiana del libro arriva dieci mesi dopo la pubblicazione americana e sette mesi dopo l’elezione di Donald Trump, in un momento in cui l’ordine istituzionale statunitense mostra segni di una dissociazione inaudita. Ma il testo – scritto nel pieno di quella campagna elettorale crivellata dalla manipolazione e dalla brutale torsione populista del linguaggio – non risponde solo all’emergenza politica americana. È il tentativo di decostruire la retorica neoliberale che ha svuotato il concetto di libertà fino a renderlo funzionale alla disuguaglianza; di rilanciare un’idea di libertà che non teme di confrontarsi con la storicità di corpi, istituzioni e asimmetrie. Qui il corpo non è metafora ma luogo in cui si iscrive l’esperienza politica, giuridica e affettiva della libertà.

Snyder individua come nodo critico il dominio incontrastato, dagli anni Ottanta, dell’idea di libertà negativa – intesa come assenza d’interferenze statali nella sfera economica – la cui egemonia ha oscurato le condizioni materiali che rendono possibile ogni forma di autonomia. La libertà, scrive, non è uno spazio “vuoto” da difendere, ma un campo di forze che si costruisce attraverso pratiche sociali, dispositivi simbolici e infrastrutture collettive. Pensarla come “assenza del male” significa escludere la possibilità stessa della giustizia, che è sempre presenza attiva del bene.

Snyder intreccia la sua critica entro una griglia che pensa la libertà in atto, nella quotidianità dei soggetti, nei gesti di sovranità individuale e nella materialità delle scelte che si danno o si negano. Centrale è il riferimento alla distinzione tra Leib e Körper, tra corpo vissuto e corpo oggettivato: è nel Leib, nel corpo relazionale, che si gioca la libertà, non nella mente astratta dell’individuo disincarnato. Libertà è riconoscimento dell’altro come soggetto di diritti e desideri, è co-appartenenza, non solitaria autodeterminazione.

L’architettura teorica del libro si snoda su cinque dimensioni: sovranità, imprevedibilità, mobilità, fattualità e solidarietà. È un palinsesto stratificato e dinamico, in cui ogni concetto si sovrappone agli altri, una vera coreografia concettuale: sovranità è la capacità di definire sé stessi; imprevedibilità è resistenza alla profilazione algoritmica; mobilità è diritto negato di scegliere il proprio luogo nel mondo; fattualità è adesione al reale contro l’impudenza post-veritativa; solidarietà è premessa – non conseguenza – di ogni libertà effettiva.