Leggeremo ancora libri?

È una domanda che spesso rimbalza alle fiere librarie come tra tanti educatori preoccupati di fronte alle solitudini dei giovani piegati sugli smartphone. I dati sulle vendite offrono scenari da resa dei conti. In un articolo dello scorso 29 gennaio, basato sui dati dell’Istituto GFK, “Il Post” segnalava che in Italia solo tre titoli hanno superato la soglia delle 200mila copie vendute: Il Dio dei nostri padri di Aldo Cazzullo, Un animale selvaggio di Joël Dicker e Tatà di Valérie Perrin. Al Salone del Libro di Torino gli addetti ai lavori commentavano con allarme l’inizio del 2025. Secondo l’AIE (Associazione Italiana Editori) i primi quattro mesi del nuovo anno hanno registrato, in confronto al 2024, un calo del 3,6% delle vendite della varia. Un’enormità. E il trend non pare migliorare. La situazione è complessa. Gli italiani non sono mai stati divoratori di libri. Le nostre giornate sono sempre più caotiche. Abbiamo minor propensione all’approfondimento. È più facile vedere una serie tv che “entrare” in una storia di carta…

Fatta questa premessa, smetteremo di leggere libri?

Forse, l’estate è l’occasione per ritrovare un po’ di chiarezza interiore sulla bellezza (e sull’importanza) della lettura che è un piacere dell’anima, ma anche del corpo come spesso mi ha ricordato il poeta Giampiero Neri. Tra le biografie più affascinanti in cui mi sia mai imbattuto c’è quella scritta da Scott Berg su Max Perkins, il cosiddetto “editor dei geni” (su di lui il bel film Genius con Colin Firth, Jude Law e Nicole Kidman); sotto il suo sguardo passarono i manoscritti di Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Thomas Wolfe… Perkins consigliava sempre ai suoi autori Guerra e pace e si addormentava con un buon libro nella speranza di “manovrare” i propri sogni. Una sua riflessione mi ha sempre illuminato e forse acquista ancora più vigore nel nostro tempo tecnocratico. Il protagonista del passo è un poeta, ma possiamo comodamente sostituire l’impegnativa parola “poeta” con “un classico” o un “bravo scrittore”:

«L’inventore ha migliorato – se quello è miglioramento – il nostro ambiente. Ma il poeta ha davvero cambiato noi stessi. Il grande poeta ha aggiunto molti cubiti alla nostra statura spirituale, e vedremo, udiremo e percepiremo per sempre le cose più chiaramente, più profondamente, e più ampiamente, dopo che lui avrà avuto modo di toccarci; e anche se non ci ha raggiunti direttamente, verremmo comunque cambiati dalla sua influenza su altra gente attraverso la loro su di noi; tanto che accade che un’intera nazione viene modificata dal poeta, nel tempo, come la nazione inglese lo è stata da Shakespeare. In realtà, lo è stato tutto il mondo, come pure da Omero e da Dante».

(Andrew Scott Berg, Max Perkins. L’editor dei geni, Elliot, 2013)

Iosif Brodskij, Nobel Letteratura 1987, pagò la sua libertà di spirito con un lungo esilio dalla Russia. Il saggio La condizione che chiamiamo esilio è una summa della sua poetica, ma anche un suggestivo esame di coscienza per ognuno di noi:

«Un libro non è solo una fonte di informazioni o di intrattenimento; è, in un certo senso, un’estensione della nostra anima, un organo attraverso il quale possiamo entrare in contatto con le menti dei defunti, e con il futuro».

Non diversamente scriveva Borges, che invece fu un Nobel mancato:

«Fra i diversi strumenti dell’uomo, il più stupefacente è, senza dubbio, il libro. Gli altri sono estensioni del suo corpo. Il microscopio, il telescopio, sono estensioni della sua vista; il telefono è estensione della voce; poi ci sono l’aratro e la spada, estensioni del suo braccio. Ma il libro è un’altra cosa: il libro è un’estensione della memoria e dell’immaginazione».

Una sintesi sui libri come balsamo dello spirito è nella Lettera di papa Francesco sul valore della lettura di romanzi e poesie nel cammino di maturazione personale pubblicata giusto un anno fa, il 17 luglio 2024. In un passo c’è la possibile risposta al nostro quesito iniziale:

«La letteratura ha a che fare, in un modo o nell’altro, con ciò che ciascuno di noi desidera dalla vita, poiché entra in un rapporto intimo con la nostra esistenza concreta, con le sue tensioni essenziali, con i suoi desideri e i suoi significati».

Continueremo a leggere libri? Sì, e non importa su quale dispositivo (anche se io non posso rinunciare alla carta) perché ognuno di noi non vuole smettere di sognare e di cercare una vita vera. E non vogliamo rinunciare a essere felici.

Alessandro Rivali

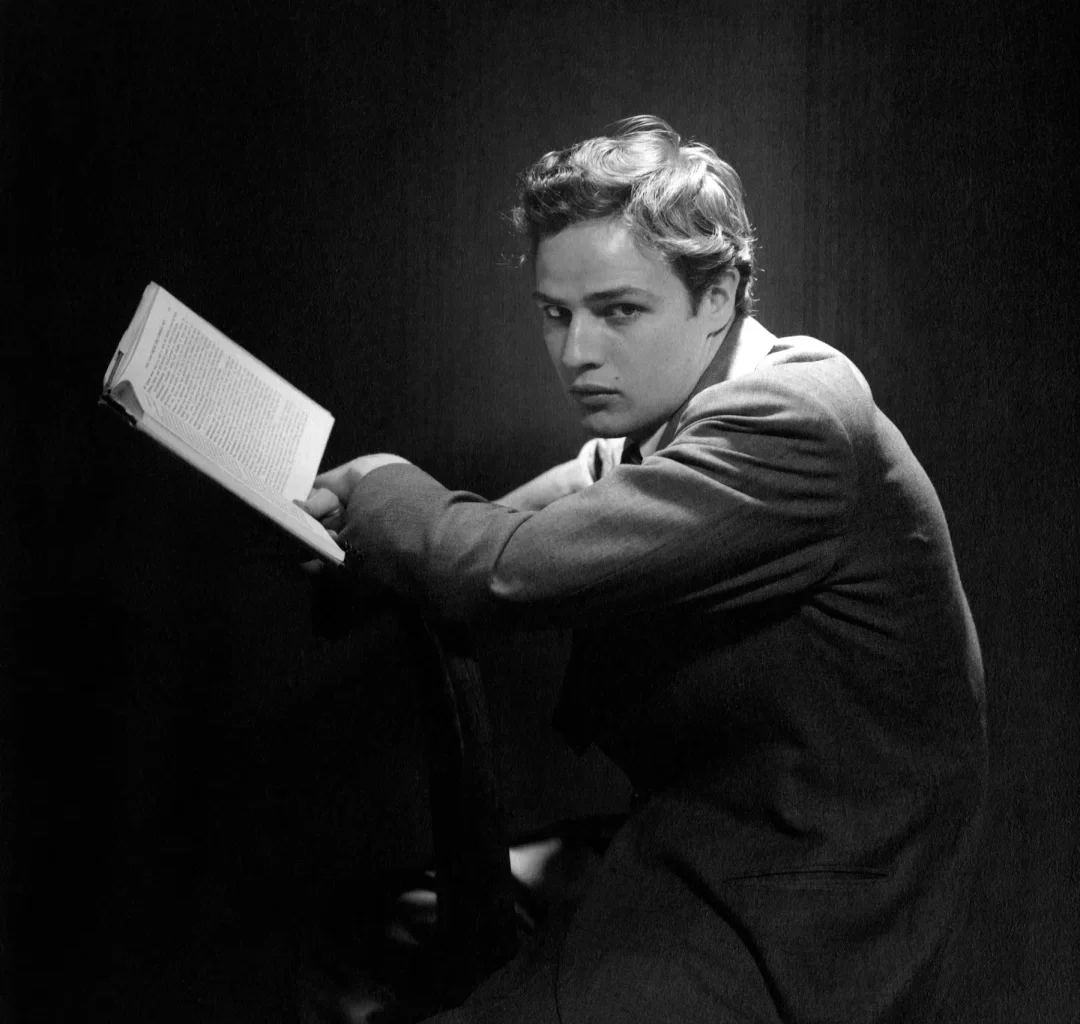

*In copertina: Marlon Brando, 1946; Photo Cecil Beaton