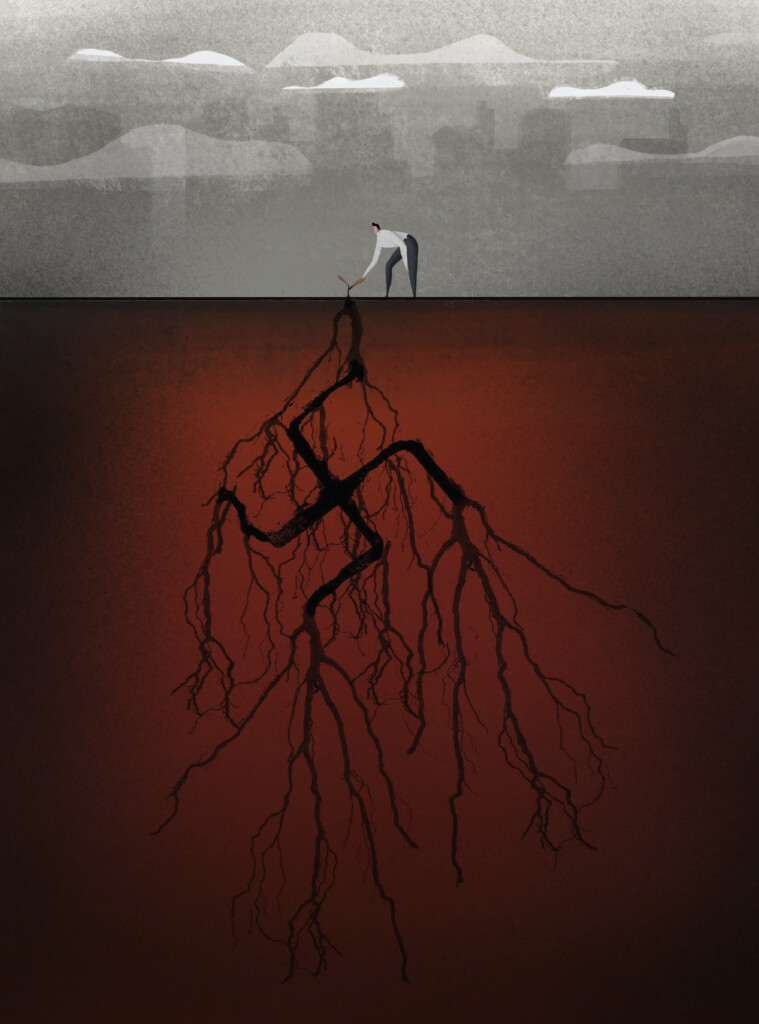

Nel suo ultimo libro Il fascismo e noi. Un’interpretazione filosofica (Einaudi, pp. 306, euro 26), Roberto Esposito ha affrontato il fascismo non solo come fenomeno storico-politico, ma come una «macchina metafisica». Oltre che nel potere, per il filosofo napoletano questa «macchina» è all’opera nell’«esperienza interiore», cioè nei desideri, nelle relazioni e nei linguaggi. Per agire contro l’inquietante latenza del fascismo oggi bisogna riconoscere il suo problema.

Il libro sarà presentato sabato alle 18 alla terrazza del palazzo dei congressi a Roma nell’ambito di Short Theatre 2025.

Roberto Esposito, chi è il «noi» di cui si parla nel titolo?

Tutti noi italiani, ma non solo italiani. Il fascismo, nelle sue diverse espressioni, ha attraversato l’intera epoca contemporanea. Nessuno può dirsene completamente estraneo. Naturalmente non tutti hanno risposto allo stesso modo. C’è chi lo ha combattuto, talvolta fino al sacrificio della vita, e chi se ne è fatto interprete. Ma, pur sempre nell’orizzonte, o meglio nella ferita, che il fascismo ha aperto nel cuore del Novecento. Tutti ne sono, ne siamo, rimasti segnati. Perfino la condizione, logica e storica, dell’antifascismo è l’evento del fascismo.

Basta essere «anti» per essere «altro» dal fascismo?

Sul piano politico essere antifascisti è indispensabile. Tuttavia per combattere qualcosa non ci si può limitare a negarla, spingendola fuori di noi come un oggetto cui contrapporsi. Il fascismo non è riducibile a una figura solo contrastiva o solo reattiva. È stato anche un potenza produttiva di terrore e di morte. Nel libro affronto questa potenza. La filosofia serve a superare le pulsioni e gli incubi che ci abitano.

Intravede un rischio di «fascismo» già a partire dalla definizione del «noi», cioè dal definirsi una «comunità»?

Il termine «comunità» ha una doppia faccia. Può essere inteso nel senso di un’identità chiusa, difensiva e perfino aggressiva. E in questo senso ha una radice, o un possibile esito, fascista. Ma può anche essere inteso nel senso, aperto, della communitas. Come condivisione di un’assenza di identità, come differenza in comune. L’idea, e anche la pratica, di comunità è sempre in bilico tra una semantica fascista e una semantica radicale. Si può aggiungere che l’esperienza storica del comunismo, quello cosiddetto «reale», ha dentro di sé entrambi questi significati.

Più che solo un regime, un movimento o una dottrina lei definisce il fascismo come una «macchina metafisica». Non c’è il rischio di destoricizzare il fascismo?

Non credo. La mia analisi parte sempre da un dato storico e assegna un grande rilievo alla storiografia, spesso di alta qualità, sul fascismo. Cerca però di coniugarla con un’analisi paradigmatica rivolta all’essenza del fenomeno fascista. Da questo punto di vista, la filosofia, come la psicoanalisi e la letteratura, risultano essenziali. Il fascismo, in quanto concezione della vita e della morte, dello spazio e del tempo, dell’essere e il divenire, esprime pur sempre un’aberrante posizione metafisica. Ma si tratta di una metafisica «realizzata», produttiva di catastrofici effetti. In questo senso è stata una «macchina», insieme metafisica, pulsionale, bellica. Non a caso sia Heidegger (Machenschaft), sia Jünger (Mobilmachung), adoperano il termine, ripreso in chiave critica anche da Gilles Deleuze e Félix Guattari (macchina desiderante).

Il fascismo non è solo all’esterno, ma anche nell’«esperienza interiore». Cosa intende dire?

Che il fascismo agisce in profondità, oltre che nei corpi, anche nelle menti, nell’immaginario, nei desideri di coloro che ne risultano allo stesso tempo «soggetti» e «assoggettati». Li opprime, ma scatena in loro anche istinti sadici e masochistici, pulsioni di vita e di morte. Per questo riesce ad allargare tanto il proprio cerchio d’influenza. Volontà di potenza e pulsione di morte fanno parte, in diversa misura e con diversi esiti, di ciascuno di noi. Ma ciò che in noi è latente, il fascismo lo rende presente ed attivo.

Già Spinoza, nel XVII secolo, si chiedeva perché gli uomini desiderano la repressione. In che modo questo problema ha influito sulla relazione tra filosofia e psicoanalisi e sull’analisi del nazi-fascismo?

Molto. Sigmund Freud non fa riferimento esplicito a Spinoza. Ma il tema spinoziano, anticipato da Etienne de La Boétie, circola nella cultura psicoanalitica. Wilhelm Reich e Eric Fromm lo ha ripreso entrambi. Per non parlare di Gilles Deleuze, grande conoscitore di Spinoza. Ritorniamo al «noi». Noi viviamo dentro dispositivi di controllo e di obbedienza.

Come si contrastano?

Per certi versi sono inevitabili. Per altri sono un’attitudine indotta. La libertà è una condizione alla stesso tempo necessaria e difficile, al punto che, come ritiene Fromm, in certe condizioni ci conduce a fuggire da essa. Il fascismo sfrutta questa ambivalenza. Non per nulla sostiene, per bocca dei «Signori» di Salò-Sade – l’ultimo film di Pasolini – che il potere è sempre anarchico, impositivo sugli altri e assolutamente arbitrario quanto a se stesso.

Lei scrive che il fascismo ha sfidato la filosofia. In che modo?

Ponendosi sul suo terreno. Gli interpreti hanno insistito a ragione sul primato, nel fascismo, dell’azione sulla riflessione, della prassi sulla teoria. Ciò nonostante il fascismo ha dato – pensiamo a Giovanni Gentile – alla stessa azione un significato spirituale. Perfino il nazismo è stato definito da Emmanuel Levinas «filosofia dell’hitlerismo».

L’«hitlerismo» è stato una filosofia?

Mi rendo ben conto che l’accostamento del nazismo alla filosofia possa ferire, come riconosce lo stesso Levinas. Ma dire, come è stato sostenuto durante il nazismo, che l’essenza dell’uomo, la sua «anima», è costituita dal suo corpo razziale, cui l’uomo resta inchiodato per sempre, è un gesto non solo filosofico, ma anche metafisico. D’altra parte, con tutte le distinzioni del caso, il fatto che Heidegger fosse nazista e Gentile fascista rende impossibile tenere la filosofia novecentesca al riparo dal fascismo.

Michel Foucault ha definito l’anti-Edipo di Deleuze e Guattari un libro «anti-fascista». Questo testo, probabilmente il più importante su questi problemi negli ultimi 50 anni, è anche un libro contro il capitalismo. Qual è il rapporto tra il fascismo e il capitalismo?

Non aveva torto Max Horkheimer a sostenere che parlare di fascismo senza parlare di capitalismo è impossibile. Ma forse chi ha impostato meglio la questione è stato Karl Polanyi. Per lui il fascismo è un modo violento e radicalmente antidemocratico di uscire dalla crisi del capitalismo degli anni Venti. Il fascismo allo stesso tempo spoliticizzava la società, consegnandola al governo di un’economia corporativa, e la politicizzava, imponendo tale governo con la forza. Il partito unico implica la distruzione di ogni elemento di democrazia. Ora, senza trasferire automaticamente questa condizione all’attualità, la tentazione di un’uscita autoritaria dalla crisi economica è sempre possibile. A suo tempo il fascismo si contrappose, oltre che alla democrazia, anche al liberalismo. Non è detto che debba essere sempre così.

Da quando Trump è stato rieletto alla presidenza degli Stati Uniti c’è un dibattito su come definire la sua politica. Il problema è se sia fascista e in che modo. Cosa ne pensa?

Caratterialmente Trump ha tratti fortemente fascisti. Naturalmente ciò non significa che somigli ai dittatori degli anni Trenta. Il suo mondo è l’economia, il mondo opaco degli affari, non la politica. Ma anche la «teologia economica», come la teologia politica, è suscettibile di una declinazione fascista. Del resto come si fa a non cogliere nel disprezzo con cui Trump tratta i non-bianchi e i non-ricchi, in generale i suoi avversari, una tonalità fascista.

Il razzismo è stato una componente essenziale del nazi-fascismo. Quali sono le differenze con quello contemporaneo?

Del razzismo fascista conosciamo gli esiti catastrofici. Il razzismo contemporaneo è meno spaventoso di quello nazista, ma forse più esteso. Non si concentra su un’unica etnia, ma riguarda l’intero mondo non occidentale. Non si costruisce attraverso il confronto con una razza che si presenta superiore, ma in base a una condizione di privilegio che, per restare tale, deve tenere definitivamente fuori coloro che non ne fanno parte. Da qui la rigida separazione tra inclusi ed esclusi. Coloro che tentano di superare tale linea sono esposti a una violenza che può arrivare alla morte. Una morte non inflitta volontariamente, ma lasciata essere, secondo la tesi già avanzata da Foucault per cui la biopolitica contemporanea «fa vivere» alcuni e «lascia morire» altri.

Come definirebbe la volontà degli Stati di rinchiudere i migranti nei lager nei paesi terzi lungo le rive del Mediterraneo o quell’altra di costituire negli Usa un corpo di polizia addetto alle deportazioni?

Una tendenza securitaria che può sfociare in una pulsione fascista.

Nell’«esperienza interiore» del fascismo rientra il desiderio di dominio e quello, sempre più spesso praticato, di annientare la vita delle donne da parte degli uomini?

I fascisti dividevano le donne nella doppia categoria della «madri-sorelle» e di «donne perdute». Come dice Klaus Theweleit, l’infermiera bianca e la prostituta rossa. Essi allo stesso tempo desideravano le donne, come del resto anche i non-fascisti, e le temevano. Avevano un forte fantasma d’impotenza, tutt’ora assai vivo, purtroppo. Da qui alla tentazione di annientarle anche fisicamente il passo è sempre possibile.