Condividi

“Possono concorrere” al Premio Campiello “opere di narrativa italiana (romanzi o raccolte di racconti)” […] “Non possono concorrere opere di carattere saggistico”. Recita così l’articolo 5 del Regolamento del prestigioso premio letterario istituito (nel 1962) e promosso dagli industriali del Veneto. Che l’orizzonte romanzesco si sia progressivamente allontanato, negli ultimi anni, da stilemi ‘classici’ e abbia abbracciato, o meglio, si sia appiattito su sconfinamenti di genere è argomento noto, ma quest’anno, in maniera superiore rispetto al recente passato, si è scelto di includere nella cinquina finalista almeno tre opere che di narrativo hanno ben poco. Se non nulla.

A ben vedere, nella 63ª edizione del Premio Campiello – che vedrà assegnare questa sera la prestigiosa ‘vera da pozzo’ all’autore del libro maggiormente votato dalla Giuria dei 300 Lettori – si è scelto di privilegiare proprio ciò che il Regolamento vorrebbe escludere: la dimensione saggistica basata su accurata ricerca storiografica. Il voto dei giurati è insindacabile, certo, ma una volta finita la lettura dei cinque romanzi finalisti – pardon, libri – viene spontaneo chiedersi “ma perché”? Perché comporre una cinquina in cui la dimensione narrativa è toccata davvero, in maniera chiara, solo da due opere?

Una parziale valutazione la si può fare riprendendo le parole di Federico Bertoni, docente di Teoria della letteratura all’università di Bologna. Membro della giuria dei letterati, nel suo intervento che lo scorso maggio ha preceduto la votazione della cinquina a Palazzo Bo a Padova, ha evidenziato uno stato di salute piuttosto deficitario della letteratura italiana contemporanea. Ha puntato il dito, in particolare, su una “produzione sterminata e forse eccessiva” in cui “la tessitura della pagina denota conformismo narrativo” e ancora “grande uso di stereotipi, frasi fatte, immaginario omologato, temi un po’ facili per acchiappare il pubblico”. Ne è seguito un appello alle case editrici, forse più interessate a “far quadrare i conti” e inseguire il lettore che permetta le grandi vendite, piuttosto che una produzione che possa fare davvero il bene della letteratura.

E quindi? Bisogna per forza includere in cinquina opere che non soddisfano a pieno i criteri del Regolamento per proporre una rosa di finalisti che non faccia sfigurare il Premio Campiello? Non sta a me giudicare, do solo un parere da esterno che legge e segue con passione le vicissitudini degli autori italiani contemporanei, ma sono piuttosto certo che tra maggio 2024 e aprile 2025, in libreria, siano uscite diverse opere di narrativa che non avrebbero certo sottodimensionato il blasone, tutt’altro.

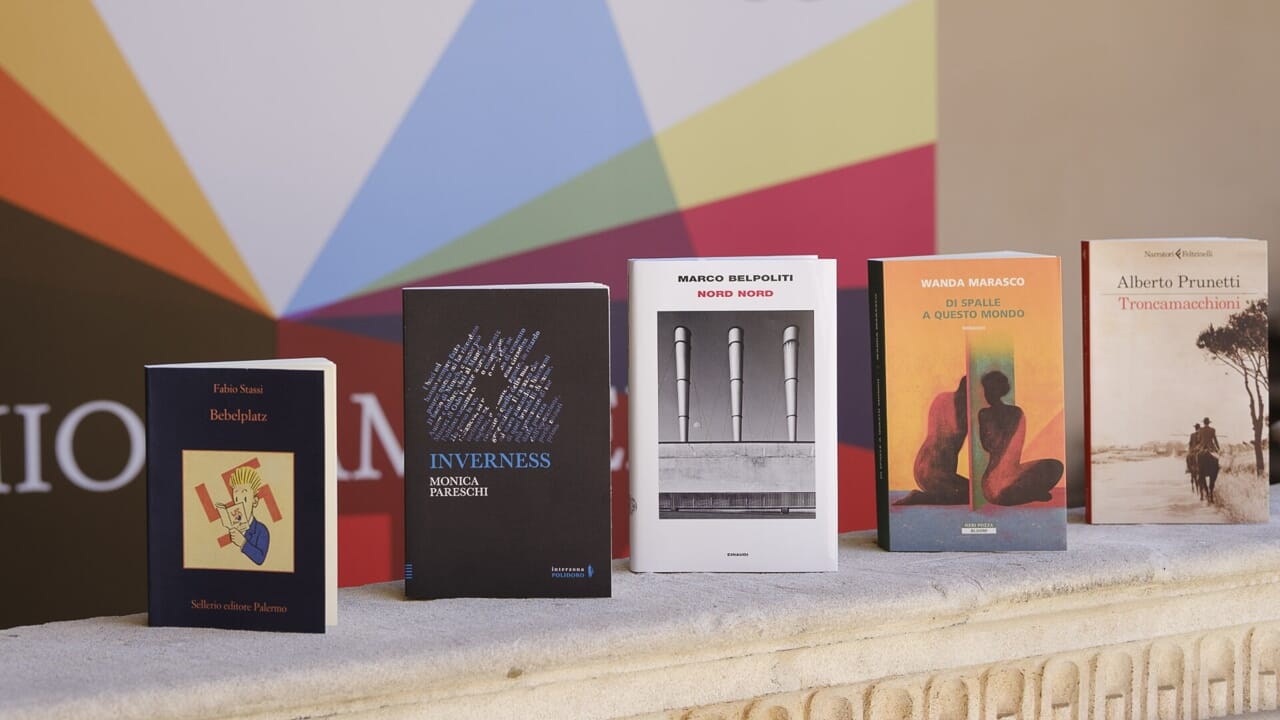

Questo mio, in origine, sarebbe dovuto essere un punto di vista il più spassionato possibile sulle opere finaliste. Avrei voluto indicare quale libro – secondo me e solo secondo me – meriterebbe di essere insignito, quest’anno, del Premio Campiello. Una valutazione personale che giocoforza va per esclusione. Le opere finaliste, in ordine di votazione dei giurati, sono: Di spalle a questo mondo (Neri Pozza) di Wanda Marasco, Bebelplatz (Sellerio) di Fabio Stassi, Inverness (Polidoro) di Monica Pareschi, Nord Nord (Einaudi) di Marco Belpoliti e Troncamacchioni (Feltrinelli) di Alberto Prunetti.

A rapirmi più di ogni altro, sin dalla prima pagina, è stato sicuramente Bebelplatz. Quello di Stassi è un elogio alla potenza della letteratura, da sempre terrore delle dittature in ogni angolo del mondo. Pretesto di riflessione e ricerca è la sera del 10 maggio 1933, quando i nazisti, a Berlino – proprio nella Bebelplatz che dà il titolo all’opera – diedero alle fiamme oltre 20mila libri ritenuti profondamente pericolosi per il regime. Stassi parte da lì e dalla lista di proscrizione nella quale erano inclusi anche i libri di 5 autori italiani (di cui parla ampiamente, cercando di motivare le preoccupazioni, in merito, dei fanatici del regime). Va a toccare altri luoghi e piazze, altri roghi nazisti e di altri regimi, risalenti a ben prima degli anni ’30 del secolo scorso. Un potente libro di riflessione e ricerca che nonostante la tematica è di piacevolissima lettura. Tuttavia, ahimé, di narrativo non ha nulla.

La stessa accurata ricerca e ricostruzione la si ritrova in Troncamacchioni di Alberto Prunetti, in cui a dominare è un racconto storico che mette in luce le vicende di uomini e donne dell’Alta Maremma negli anni che precedono, conducono e sconfinano nel Ventennio. Sono anarchici, banditi, disertori e comunisti che sono stati costretti, nella loro esistenza, a farsi avanti ‘a troncamacchioni’, ossia andando dritti per la propria strada, vivendo di forza e prepotenza. È il racconto storiografico di minatori e contadini che non avevano paura di sporcarsi le mani e ribellarsi a modo proprio. Dice Prunetti di essersi concesso delle licenze, sconfinando anche nella fantasia – laddove documenti e testimonianze storiografiche non restituissero riscontri. Non a sufficienza per considerare Troncamacchioni narrativa.

E quindi Nord Nord, in cui Marco Belpoliti ragiona su un concetto relativo, mutabile e incerto che è quello di ‘nord’, per l’appunto. E lo fa (anche) attraverso i ricordi e le vite di fotografi, artisti e scrittori amici, una sorta di spiriti-guida che lo hanno accompagnato negli anni. L’autore racconta della Brianza, della Milano di oggi e di ieri e dei suoi ‘contrasti’, scattando delle istantanee ‘narrative’ sul territorio. Nord Nord dovrebbe – o potrebbe – essere un romanzo geografico imperniato su un solido nucleo autobiografico che Belpoliti – è parer mio – cerca di dissimulare. Mi vien molto difficile catalogare questo libro come romanzo, ascriviamolo più genericamente a una letteratura di viaggio, senza più specifiche etichette.

Narrativi sono sicuramente Di spalle a questo mondo di Wanda Marasco e la raccolta di racconti Inverness di Monica Pareschi. Il primo è un romanzo storico, basato di certo su fonti e ricerca storiografica come i precedenti, ma profondamente narrativo. Marasco racconta gli ultimi anni di vita di Ferdinando Palasciano, medico chirurgo napoletano, politico e precursore della Croce Rossa. Nominato medico dell’esercito delle Due Sicilie, si trovò a Messina durante i moti insurrezionali del 1848. Contrariamente alle disposizioni del generale Carlo Filangieri, l’allora 33enne Palasciano si adoperò per prestare cure mediche anche ai nemici rimasti feriti durante i combattimenti e fu accusato di insubordinazione. Nonostante le puntuali ricostruzioni storiche Di spalle a questo mondo è un romanzo che parla soprattutto d’amore – quello tra il medico e la moglie Olga, nobildonna di origine russa -, di fedeltà, e ancora di malattia mentale, quella che colse Palasciano negli ultimi anni di vita e che lo portarono a delirare e a essere internato.

Un racconto di sofferenza non banale, profondamente psicologico, da cui traspare a pieno l’impatto che il mondo interiore di una persona possa avere sulle persone più vicine, nella fattispecie consorte, amici e colleghi. È, più in generale, un romanzo che riflette sulla solitudine di chi, riprendendo il titolo del romanzo, si trova “di spalle al mondo” perché alimentato da una profonda vocazione. Marasco confeziona un’opera di narrativa d’altri tempi, a tratti complessa dal punto di vista linguistico ma comunque pienamente intellegibile, forse con uno stile che talvolta eccede nel barocchismo. Se dovessi puntare i miei 5 centesimi, lo farei su questo romanzo.

Ha una scrittura tagliente Monica Pareschi, diretta ed evocativa, non ha paura di utilizzare la lingua, lo fa con estrema consapevolezza, anche in modo crudo, senza scadere in volgarità. Gli otto racconti che compongono Inverness esplorano le relazioni e la solitudine, i silenzi e l’incomunicabilità, il desiderio e la sopraffazione: l’autrice prende il lettore con un crescendo emotivo, alterna passi che trasudano dolore a momenti di riflessione e suggestione. Anche nel narrare la morbosità e la crudeltà insite nelle relazioni riesce a mantenere un’eleganza stilistica, optando per un lessico che affonda come una lama e non lascia indifferenti. Siamo ai poli completamente opposti rispetto al romanzo di Marasco: differente tipologia di racconto, differente genere, scelte stilistiche quasi contrapposte. Per fortuna queste due opere danno un senso a un Premio Campiello che, altrimenti, sarebbe rimasto completamente svuotato del suo senso.