«A 17 anni ho deciso di andare a vivere da solo, allora era possibile e questo al sindaco lo dico in modo chiaro: ero in un appartamento di 120 metri quadrati in centro a Roma e spendevo 10mila lire. Io facevo il pittore, vendevo i miei quadri e incassavo circa 50-60mila lire, il rapporto stipendio e costo era questo; una cosa che non esisterà mai più». Avviene prima che Massimiliano Fuksas, anno di nascita 1944, si ritrovi lungo il percorso che lo porterà ad affermarsi tra i “grandi” dell’architettura contemporanea e che – secondo il titolo della sua autobiografia – «È stato un caso».

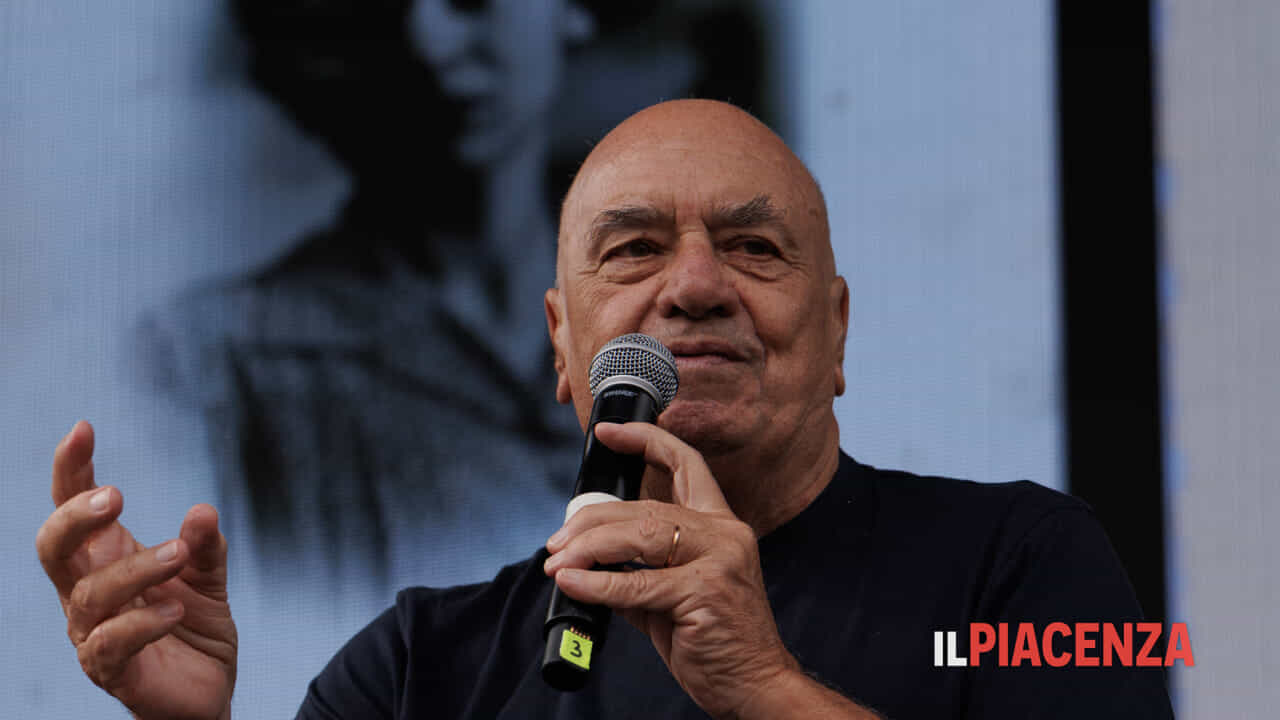

Di questo Fuksas ha parlato alla platea di piazza Cavalli domenica 14 settembre, ospite del palco del Festival del Pensare Contemporaneo con la giornalista Paola Pierotti. «Tutto inizia quando nel 1950 muore mio padre: ho sei anni e sono pronto alla vita. Un grande dolore – spiega Fuksas – ma anche una salvezza; quello che poteva essere un trauma irreparabile è stato un punto di svolta. Mi toglie il senso del potere, simbolizzato dalla figura paterna e anche il complesso di Edipo; con la sua morte non c’è più competizione e mia madre era tutta per me. Parte della vita era già fatta».

Madre «di carattere e molto bella», professoressa di filosofia e figura centrale nella circostanza che indirizza gli studi del figlio: «Mi diplomo – racconta Fuksas – “e adesso che fai?” mi chiede mia mamma. “Faccio il pittore” rispondo “vendo dei quadri, guadagno, magari darò qualche lezione per arrotondare”. Sento però che aleggia come un’ombra di fallimento. «A quale facoltà ti iscrivi?” mi chiede e io “filosofia”. “No filosofia no”. “Allora architettura” dico, ma non ne sapevo niente, volevo solo colpirla. E lei dice “sì va bene”. È un puro caso che l’abbia scelta».

Tra il pubblico anche Doriana O. Mandrelli, alla guida dello studio internazionale Fuksas insieme al marito. A lei ogni tanto si rivolge – «Doriana è vero» – per ribadire la bontà di un aneddoto che può lasciare increduli, quale l’angosciata lettera scritta dalla madre di un amico di Fuksas a Ernesto Che Guevara, per chiedere al comandante di rimandare il proprio figlio, espatriato in terra cubana, a casa (missiva riportata e accolta).

Frammenti da catalogo di “vite straordinarie del Novecento”, tra incontri imprevisti con i protagonisti o i teatri della storia maiuscola – un’improvvisa telefonata notturna ricevuta da Shimon Peres per realizzare il Centro per la pace, la presenza accidentale di Fuksas a Berlino mentre cadeva il Muro – a quello mancato con Silvio Berlusconi per l’inaugurazione di Fieramilano: «Mia mamma mi chiama e dice “se ti vedo in televisione che stringi la mano a quello lì, io non ti saluterò mai più”». Eppure, da Berlusconi avrebbe poi ottenuto in forma indiretta anche attestazioni di apprezzamento, per l’Armani Ginza Tower di Tokyo, come per il logo per il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica: «Chi l’ha fatto? Fuksas? È un comunista! Però è bravo» ricorda divertito l’architetto.

L’elenco conta, in ordine sparso, la scoperta dello studio Archigram mentre faceva il lavapiatti a Londra, il ritorno in Italia – «mi chiedo dove trovo lavoro? È difficile costruire a Roma e capisco che devo prendere la città dalla campagna; guardo la mappa del Lazio e scelgo i comuni che mi interessano per la loro geografia e inizio a cercarne i sindaci o assessori all’urbanistica». Poi il rapporto con Bruno Zevi – «era stato mio professore, l’unico che mi piacesse, era franco, diceva quello che pensava» – un volo sopra l’Ucraina di ritorno dal taglio del nastro dell’aeroporto di Gelendzhik, città del Mar Nero – «già c’era aria di guerra» – la guida della Biennale di Venezia del Duemila: «Trovo il titolo ancor prima del programma, less aesthetics, more ethics, cioè meno estetica, più etica. In certe epoche prevale l’etica in altre l’estetica, dipende dal grado di ingiustizia della società. Tutti i miei progetti ruotano attorno al tentativo di renderla meno ingiusta».

Il passaggio, precisa l’architetto, è «da fattore estetico a fattore dinamico, l’energia che la città rilascia, un caos ordinato da qualcosa di invisibile; il segreto di una metropoli è l’insieme di flussi e di tensioni. Un elemento che sprigiona forza evocatrice, invisibile ma decisivo. La vera alchimia nasce proprio da questo, da una tensione permanente».

«La fine, insieme all’inizio – conclude Fuksas – è quella che mi sta più a cuore del libro: la speranza che qualcosa cambi. L’uomo alla fine trova sempre risorse, avremmo già dovuto estinguerci come i dinosauri, invece aumentiamo di numero e c’è gente straordinaria in ogni parte del mondo. Con Doriana abbiamo aperto un nuovo studio a Shangai e questo dimostra che noi crediamo che il genere possa continuare a vivere: siamo otto miliardi contro 1.220 super ricchi, almeno per numero dobbiamo vincere».