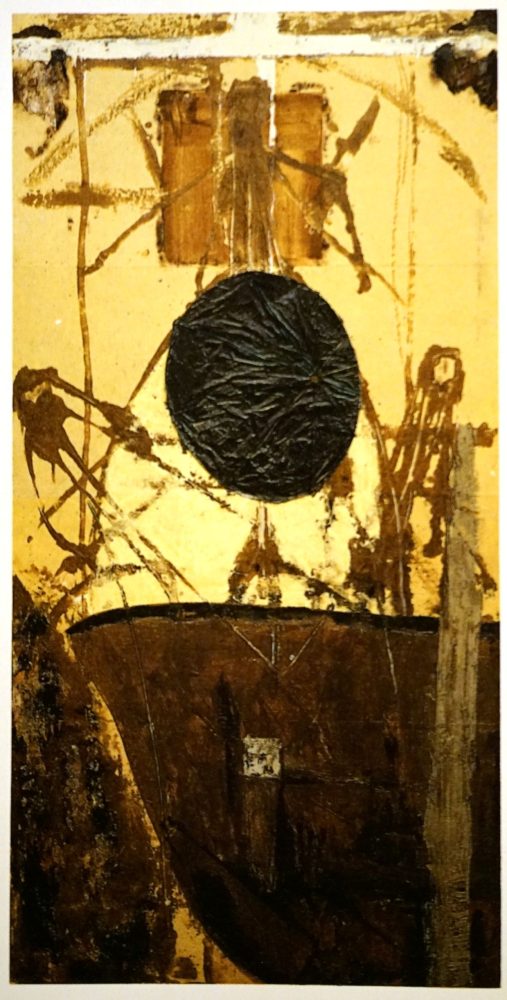

Vizi capitali, anonimo incisore del XVI secolo

Vizi capitali, anonimo incisore del XVI secolo

Viviamo in un mondo tutt’altro che perfetto; l’artista Bruno Ceccobelli ci rivela vizi capitali anche nell’arte intesa come pratica rivelazione di una metafisica purificatrice

Comprare o non comprare, questo è il problema. Questo teorizzava il sociologo e filosofo ebreo polacco Zygmunt Bauman (1925-2017), che ci metteva in guardia, su quanto, nella vita contemporanea, la pienezza della gioia equivalga alla pienezza del consumo. Compro, ergo sum; Avidità. L’unico credo del materialista: “Nato libero, per divertirsi!”; la nostra è una “società orfana” di qualità, senza storia, dai gusti infantili e frivoli; Accidia. Ma tu sei qui non per perderti, ma per ricordare e risollevare te stesso al meglio, un possibile passaggio catartico della tua individualità attraverso l’arte. Solamente se è spettacolo l’arte attuale tardo post-modernista è supportata come bene commerciale; Lussuria.

Comprare un pezzo d’arte per il suo prezzo? E se invece fossimo umiliati da quell’atto? Gola. Pertanto state comprando, con la vostra sicumera e non per amore dell’Arte, solo un pezzo d’ornamento qualsiasi, al prezzo di un vero fondo d’investimento (per giunta assai precario…); Avarizia. Le classifiche economiche delle vendite in arte sono le mine interrate sotto i piedi di ogni artista, messe dal “terrorismo” del mercato dell’arte capitalista internazionale, quell’imponderabile rito caotico-modaiolo esplosivo che ti può uccidere, o far vivere bene; Collera. L’esclusione dal mercato per un artista “progressista”, lanciato nel “successo” quantitativo, è vissuta come uno stigma sociale e diventa Superbia.

In questa società, là dove ogni “progresso tecnologico” si accampa come moda, ci sono un plagio e una repressione del privato, non solo ma si favorisce anche una carcerazione statale virtuale preventiva, atta a favorire un facile ebetismo psicofisico, Bulimia. Il famoso critico d’arte australiano e americano Robert Hughes (1938-2012), rifletteva così: “Se un’opera d’arte non ha un prezzo, la stramaggioranza dei cosiddetti appassionati d’arte non ha alcuna idea di quale possa essere il suo valore” e ancora: “La confusione fra prezzo e valore è una delle grandi calamità culturali della nostra epoca”; l’arte diventa così da prodotto di una Coscienza Superiore a un feticcio di censo: “Io ho più PIL del tuo PIL”; Invidia.

Paul Klee, ”Angelus Novus”, 1920

Paul Klee, ”Angelus Novus”, 1920

Scriveva Paul Klee: “Soltanto se la forma, l’oggetto artistico che si produce conterrà in sé una somma di esperienza umana, anzi tutta l’esperienza maturata dall’umanità dall’inizio dei tempi, il valore di Qualità sarà finalmente raggiunto: l’opera d’arte […] allora si proietterà sull’orizzonte spaziale dell’universo e su quello temporale dell’umanità”.

Studiando il nostro cervello, troviamo che abbiamo due sistemi nervosi periferici: uno detto SNS “sistema nervoso simpatico” con una posizione di attacco e fuga: menti agitate (stress costante, malattie), mancanza di civiltà in un mondo guerrafondaio, vizio socio-economico: e l’altro, all’opposto, detto PNSN è il “sistema nervoso parasimpatico” vale a dire quello della mente calma, di riposo e digestione (periodi calmi e composti, frequenza cardiaca rallentata) che attiva i nervi cervicali più lunghi i quali, stimolati, rilassano i nervi vaghi, così, sfiammando tutto il corpo, si ha chiarezza mentale, alla stessa maniera una salvezza artistica diventa medicina dell’anima.

Nel giugno 1987, nella Svizzera tedesca, ero a Basilea per una esposizione collettiva alla Galerie Triebold* per la mostra dal titolo: “Opere Italiane”, curata da Achille Bonito Oliva; erano presenti oltre alle mie opere quelle di Pietro Fortuna, Felice Levini, Nunzio, Giulio Paolini, Vettor Pisani, Pizzi Cannella. La galleria di Othmar Triebold e Delia Donati era al centro della città, nel bel quartiere medioevale dove nelle stanze degli edifici, tra gli intonaci, erano ancora visibili, nei soffitti e nelle strutture portanti, le travi di legno piallate a mano.

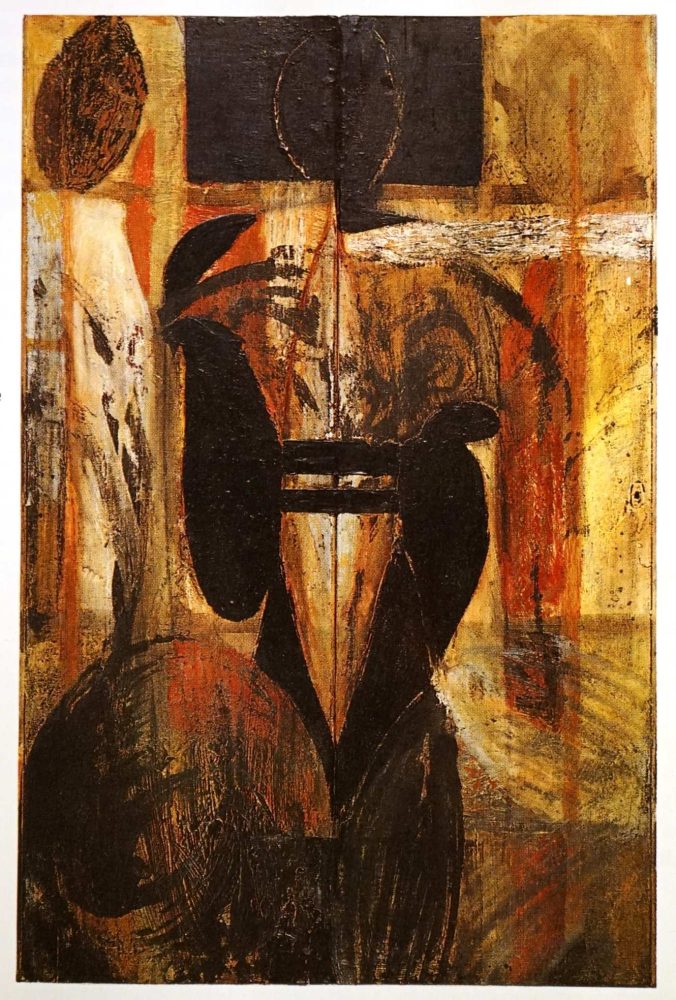

Bruno Ceccobelli, ”S’innarca”, 1987, collezione Galerie Triebold

Bruno Ceccobelli, ”S’innarca”, 1987, collezione Galerie Triebold

Basel-stadt è una città della pianura renana confinante con la Francia e la Germania, in un flash panoramico su questa “ville aristocratique” (certamente unica per le fortezze economiche e culturali, ricca di gallerie e musei tra le più prestigiose d’Europa), posso dire di avere sempre “percepito” il suo Genius Loci: un via vai abile, fra un’aria d’euforia pungente, nitida di scambi e un clima di provato efficientismo nel business. Galleristi speciali Othmar e Delia Donati, una bella coppia molto gentile, con due figli Marc (oggi erede della galleria) e Guy; insieme a loro tutto era caloroso e famigliare, lui di media statura un po’ sovrappeso, pelle di un rosa antico, di un’eleganza semplice ma executive, pantaloni scuri, camicia bianca con il colletto aperto e le maniche arrotolate.

Ogni due per tre le frasi di Othmar, assai timido, ma caustico, erano intervallate da una risata non forzata, ma congiuntiva al discorso; lei Delia, la moglie, una collaboratrice affiatata, sempre accanto a lui, vestiva con una raffinatezza sobria, stile italiano e si esprimeva con gesti e parole misurati; a volte anch’essa accompagnava il marito con semplici sorrisi d’approvazione.

Già avevo conosciuto dieci anni prima il mio amico pittore astratto-concettuale Stefano Donati, rampollo della famosa famiglia Donati di Lugano, storici antiquari di sculture classiche, con il quale ho condiviso alcune esposizioni giovanili, ma a Basel il più famoso tra i parenti era Franco, del Restaurant “Chez Donati”, riconosciuto pure come scrupoloso collezionista… naturalmente andai più volte a pranzare nel suo ristorante, ad un tavolo sotto un bel disegno di Kounellis.

A poca distanza dalla Galerie Triebold c’era la Galerie di Ernst Beyeler**, celebre collezionista e mercante d’arte e fondatore della Fiera di Basilea; Othmar mi accompagnò a visitare nella sua galleria la mostra del momento, una collettiva con dei grandi maestri dell’Espressionismo Tedesco; ci soffermammo accanto ad uno splendido Paul Klee e in quegli istanti, alle nostre spalle sopraggiunse Ernst, Othmar me lo presentò, ci accolse cordialmente, felice di parlare in italiano.

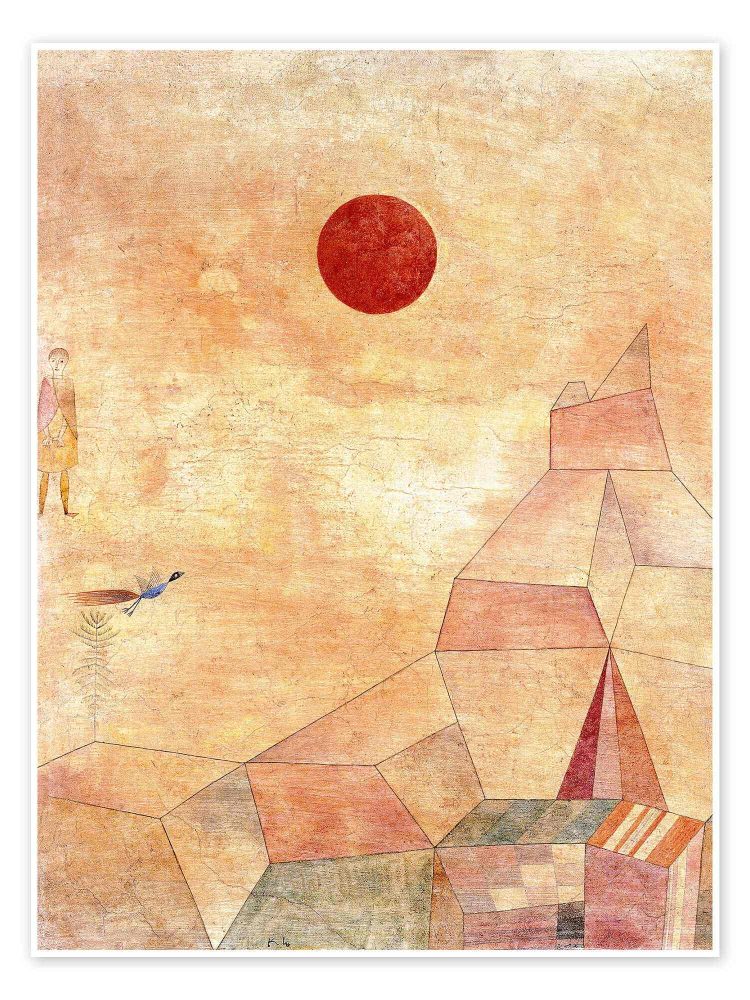

Bruno Ceccobelli, ”Due giorni diversi”, 1986, collezione Galerie Beyeler

Bruno Ceccobelli, ”Due giorni diversi”, 1986, collezione Galerie Beyeler

Paul Klee (1879-1940) e Kazimir Malevič rappresentano i miei ideali capisaldi iconici dell’Arte Astratta del Novecento Purista e Trascendentale, entrambi con un passato legato alla Teosofia. Klee***, come Vasilij Kandinskij, altro pittore astratto a lui affine (insieme diedero origine al gruppo “Der Blaue Reiter” – Il Cavaliere Azzurro), amava la musica, le note e i temi simbolici… anzi per lui, la musica era proprio un secondo lavoro, suonava il violino nell’orchestra sinfonica di Berna.

Paul dipingeva, eseguiva, le partiture dell’Anima. Sognatore di mondi interiori Klee, come pittore, dipingeva sopra ogni spessore materiale a portata di mano (cartone, juta, giornali, tele****) con una forma mentis scrupolosa sceglieva di rispettare dei formati intimi, cioè piccoli, e usava tecnicamente il colore nella maniera più umorale certa, quella degli acquarelli.

Paul Klee, ”Favola”

Paul Klee, ”Favola”

Paul nella sua gioventù fece dei Gran Tour formativi: il primo Italienische Reise, un apprendistato come così avevano fatto i suoi predecessori: il Dürer e il suo maestro Goethe; Klee in uno dei suoi numerosi diari scrisse: “In Italia ho compreso l’architettura dell’arte figurativa”. Nel 1914, in un altro esotico viaggio intrapreso con alcuni amici pittori ad Hammamet in Tunisia, scopre la luce terza dei deserti, così la descrive: “Io e il colore siamo tutt’uno. Sono pittore.”

Dipinse per meditazioni quadri empatici; le pagine dei suoi diari sono scritti teorici e allo stesso tempo intellettuali e mistici; confessioni vere, sacrali come rituali propedeutici alle sue atmosferiche composizioni iconiche; insegnò alla Bauhaus di Weimar e in quella di Dessau, così pure all’Accademia di Düsseldorf, dove fu poi contestato dalla propaganda nazista tanto da dover lasciare l’insegnamento e tornare in Svizzera.

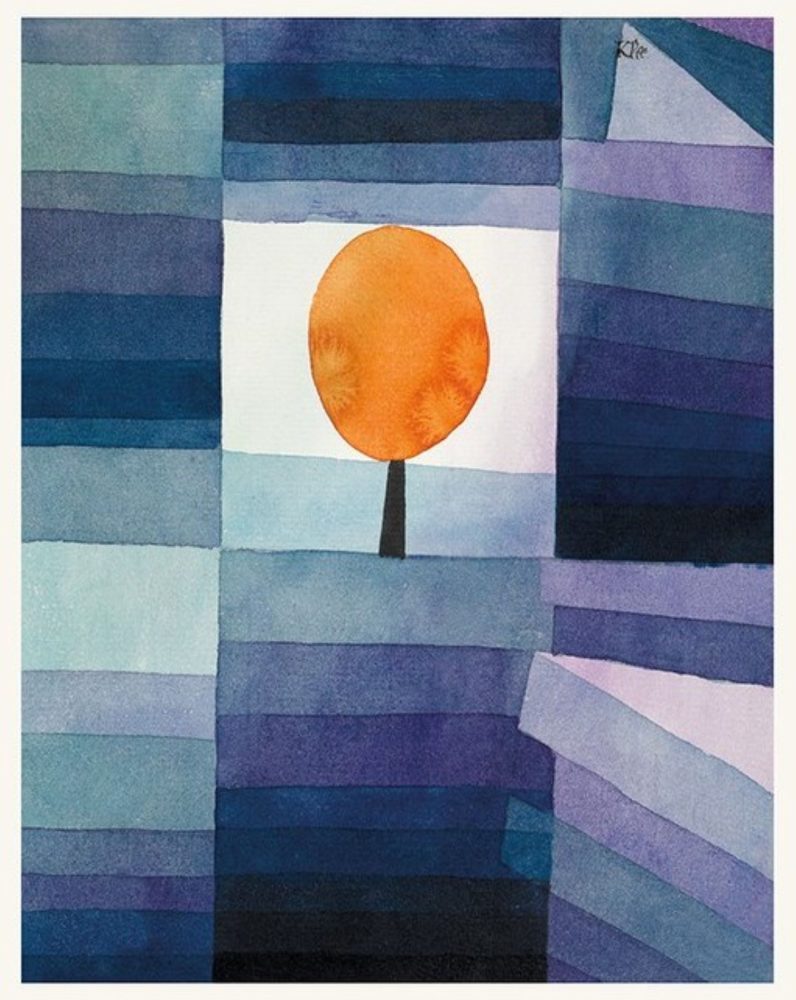

L’eclettismo poetico figurale e comportamentale di Paul Klee, collezionista di gatti, soprannominato il Buddha per il suo distacco dalle vicende, non rientrava certo nel suo tempo; i patterns dei suoi lavori pittorici sono fondamentalmente simbolici, di una estrema raffinatezza spirituale; una pittura, la sua, evoluta, evocativa, sensibile, di una chiarezza cristallina, con astrazioni iconiche metafisiche quasi calligrafiche che non aderivano né al Surrealismo, né al Dadaismo, tanto meno al Cubismo. Klee insisteva più volte sulla creatività spontanea dell’Arte Astratta, assorbita dalle nostre radici per questo paragonava l’artista ad un albero.

Paul Klee, ”Autunno”, 1922

Paul Klee, ”Autunno”, 1922

Là dove una geometria pura delle forme artistiche kleeiane è da vedersi legata a una super logica dettata dal caos creativo del momento e adeguata poi a un’armonia architettonica organica-naturale; per lui tutto doveva comporsi e leggersi esclusivamente come in una armoniosa partitura musicale. (P. K. Teoria n° 1 pag. 87) “Il colore è in primo luogo Qualità; in secondo luogo è peso in quanto non ha solo un valore cromatico, ma anche una intensità luminosa, ed è infine misura, poiché oltre ai due valori suddetti, ha anche dei limiti, un ambito, una estensione misurabile”.

Paul Klee nel suo stato di grazia creativo proprio di una possibile “Genesi Epico Innocente”, ricercava, trascendendole, le memorie dell’arte classica, le immagini del rapimento, le immagini della qualità; quelle espressioni significative lucenti, sgorgate dall’anima divina… Tu ne sei mai stato toccato? In questa limpida visione artistica kleeiana l’opera d’arte è un “miracolo” che beatifica, e di riflesso si trasmuta in una individuale rivelazione, quella di renderci uniti nell’unità dello Splendore della Qualità.

*Galerie Triebold, nel tempo feci con Othmar e Delia tre personali e dieci collettive.

**Galerie Ernst Beyeler, fondata nel 1945, oggi trasformata a Riehen/Basilea nella celebre Fondazione Beyeler, un museo progettato da Renzo Piano, che ha progettato anche il Museo Paul Klee a Berna. Incontrai il mitico Ernst Beyeler (1921-2010) almeno quattro volte, sempre a Basilea; personaggio schivo, ma estremamente cordiale; nervuto, vestiva molto sobriamente, quasi da campagna, al polso nessun Rolex d’oro, all’apparenza non si poteva immaginare di essere di fronte al celebre mercante di Picasso, Giacometti, Klee, Bacon, Dubuffet, Rauschenberg, Tinguely… Nel 1988 ebbi la fortuna di vendere alla galleria Beyeler tre lavori, con l’impegno, da parte del segretario, di una futura personale, purtroppo mai realizzata… per l’invadenza di un gallerista invidioso.

***Klee, eccezionali coincidenze nella sua vita: lui violinista, il padre professore di musica, la madre cantante, la moglie Lily pianista.

****A proposito dei materiali d’accatto e delle dimensioni dei quadri di Paul Klee, vi riporto un ricordo del mio amico pittore Ghislain Mayaud, che negli Ottanta visitò a Berna Felix Klee, il figlio di Paul, il quale risiedeva nel modesto appartamento dei genitori… Felix, di professione scenografo e aedo del padre, fece notare a Ghislain il quadro più grande fatto da suo padre, dipinto su una carta da pacchi, era una misura inferiore a un metro per un metro!

Commenta con Facebook