S

e fossi Pier Vittorio Tondelli, oggi, a trentasei anni, sarei morto. Tra le mie morti preferite quella di Sylvia Plath, che a trent’anni, ad appena un mese dalla pubblicazione del suo celebre testo La campana di vetro (1963), decide di infilare la testa nel forno a gas (si dice che non avesse davvero intenzione di uccidersi, ma che questa fosse un’estrema richiesta d’aiuto), e di Virginia Woolf, che a cinquantanove anni si riempie le tasche di sassi per gettarsi nel fiume Ouse, non prima di aver lasciato una delle lettere più dolorose della letteratura internazionale che comincia con “Dearest, I feel certain that I am going mad again”. O ancora Aldo Palazzeschi, che muore a quasi novant’anni nell’orrida Roma per le complicazioni dovute a un ascesso dentario trascurato.

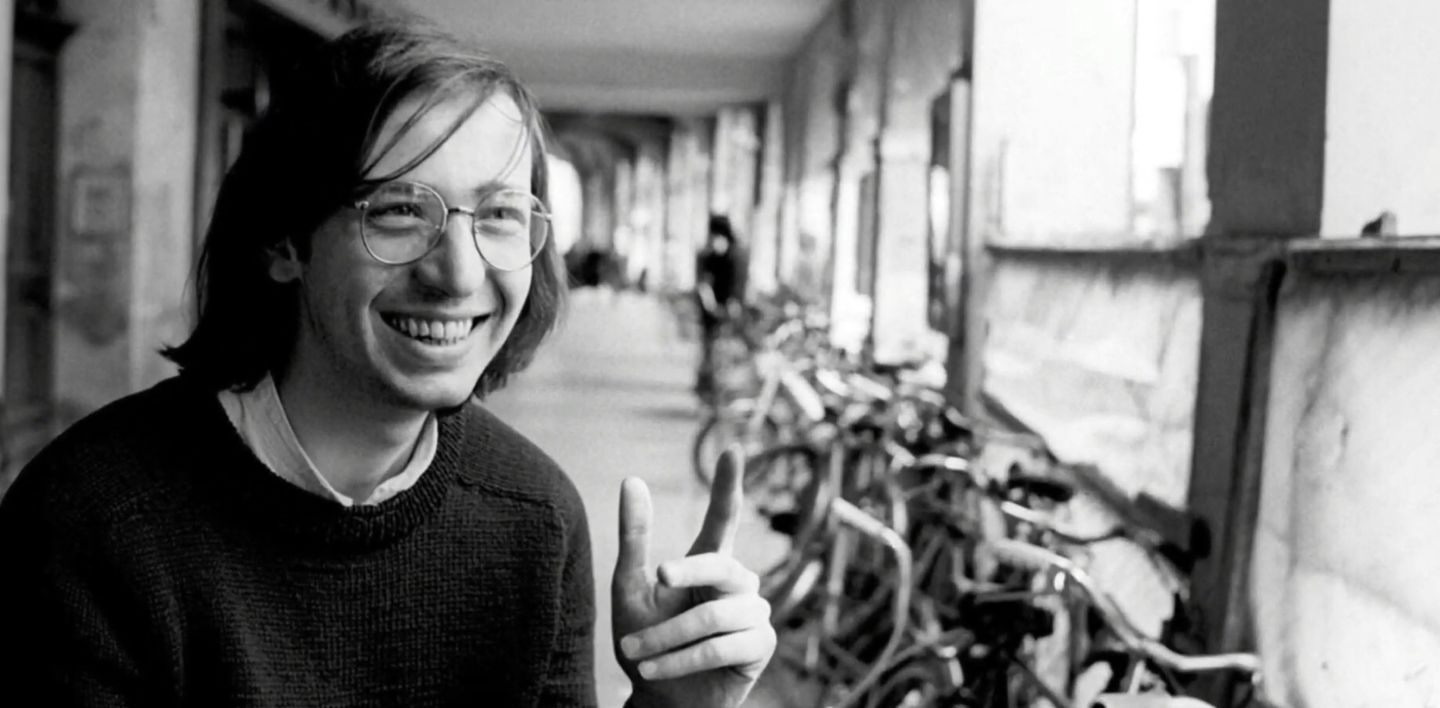

La morte di Pier Vittorio Tondelli però ha un aspetto particolare e assume un ruolo centrale: il 16 dicembre 1991 lo scrittore di Correggio, a soli trentasei anni, muore di AIDS. Morire di AIDS nei primi anni Novanta significava, nella maggior parte dei casi, essere o omosessuali o tossicodipendenti. E, soprattutto, significava morire in solitudine, circondati da pregiudizio, sospetto e stigmatizzazione sociale. Tondelli affronta gli ultimi momenti della sua vita nella sua casa d’infanzia, la stessa in cui aveva scritto Altri libertini, il suo esordio del 1980 per Feltrinelli. Nei giorni precedenti era stato ricoverato nel reparto malattie infettive dell’ospedale Santa Maria di Reggio Emilia, dopo aver smesso di rispondere al telefono di Milano. Il mattino successivo alla sua morte diversi quotidiani lo ricordano. A modo loro.

Su La Stampa del 17 dicembre 1991, in un pezzo firmato da Nico Orengo, si legge che Tondelli aveva rinunciato, diversamente da me, “alle notti in discoteca”, “ai viaggi berlinesi”, “a quella vita generosa e sbandata abbastanza da permettergli di cogliere il mood di una generazione senza utopie e con poche certezze”. La ricostruzione giornalistica si intreccia a un’immagine privata e parziale, che sembra voler restituire un profilo dello scrittore in qualche modo rassicurante, in contrasto con la sua opera. Nello stesso numero del quotidiano, un riquadro dal titolo “Vittima dell’AIDS?”, con tanto di punto interrogativo, mette in discussione la causa reale della morte, aggiungendo un sottotitolo eloquente: “La madre smentisce”. Marta, figura materna che per consuetudine incarna protezione e cura, nega infatti l’AIDS, sostenendo che la morte sia sopraggiunta per un collasso cardio-circolatorio in seguito a una polmonite bilaterale. È facile immaginare quanto fosse difficile, nelle vie appartate di Correggio, ammettere una simile realtà, e altrettanto facile comprendere il bisogno di negare uno stigma così pesante. Ciò che colpisce, tuttavia, è che questa versione continui ancora oggi a essere oggetto di discussione. Anche altri quotidiani affrontano la notizia con prudenza e ambiguità. Sul Corriere della Sera, Fernanda Pivano firma l’articolo “Tondelli, un giovane scrittore alla scoperta dei giovani”: la parola AIDS non compare mai, sostituita dall’allusiva formula “la terribile insidia”. Pivano scrive di una scomparsa prematura, senza nominarne apertamente le cause, e aggiunge che “voleva ritornare in famiglia”. Un ritorno che, nella lettura di molti tra cui Fulvio Panzeri e il fratello Giulio significava ravvedimento, un riavvicinamento ai valori religiosi della sua famiglia cattolica.

Alla morte di Tondelli la ricostruzione giornalistica si intreccia a un’immagine privata e parziale, che sembra voler restituire un profilo dello scrittore in qualche modo rassicurante, in contrasto con la sua opera.

Ma è la stessa madre, in passato, ad aver predetto che Altri libertini, con i suoi contenuti ritenuti scandalosi, avrebbe condotto Pier Vittorio a una fine violenta, come era accaduto a Pasolini. Repubblica, nella stessa giornata, pubblica “Breve storia di un libertino” a firma di Paolo Mauri. Qui si legge che Tondelli è morto “probabilmente di AIDS, come precisa l’Arci-gay”, ma si sottolinea il riserbo mantenuto dall’ospedale e l’insistenza dei genitori sul referto medico che attribuiva la morte a una broncopolmonite bilaterale. Anche su L’Unità, nell’articolo “Quel ragazzo del Settanta” di Ottavio Cecchi, si fa riferimento alla nota dell’Arci-gay che parla di AIDS come causa presunta del decesso, subito seguita dalla smentita della famiglia. Solo il collega Stefano Morselli, nel pezzo accostato, abbandona le cautele lessicali e indica chiaramente l’AIDS come la malattia che lo aveva colpito da mesi, raccontando i suoi ripetuti ricoveri a Reggio Emilia e l’uscita dall’ospedale poco prima della morte.

Se fosse ancora vivo, quest’anno Tondelli avrebbe compiuto settant’anni, insieme a scrittori come Michele Mari, Francesca Marciano e Giorgio van Straten. La domanda che resta aperta è cosa avrebbe ancora da raccontare: quale sguardo rivolgerebbe oggi alle sue opere scritte in un arco così breve, quale rilettura offrirebbe di Camere separate (1989), ora incluso nei Classici contemporanei Bompiani, o di Altri libertini, che continua a essere letto e consumato con passione, baluardo di una generazione scomparsa ma capace di sedurre ancora. Un classico, scriveva Calvino, è un libro che non ha mai finito di dire ciò che ha da dire. Ed è forse questa la ragione per cui Tondelli resta vivo: perché i suoi testi, anche a distanza di decenni, conservano la forza di parlarci come se li conoscessimo da sempre, mettendoci in contatto con un passato che non smette di restare presente.

La storia di Thomas e Leo è, innanzitutto, una storia d’amore. Davanti alla morte della persona amata, tutti sperimentano lo stesso dolore: il senso di inadeguatezza, la sensazione di non aver fatto o detto abbastanza. Nella loro relazione si intrecciano due mondi che si attraggono e si respingono, i corpi si esplorano e si conoscono, cercando di liberarsi dai pregiudizi e dagli schemi sociali. L’eros appare come esperienza comune, capace di svelare passioni e dolori, di frantumare e ricomporre l’interiorità. Con Camere separate Tondelli riflette sulla condizione omosessuale, sull’esistenza di una coppia dello stesso sesso, sulla possibilità di convivenza e riconoscimento sociale: interrogativi che restano attuali anche nei primi decenni del nuovo millennio. A differenza di Altri libertini e Pao Pao qui l’amore omosessuale è raccontato senza eccentricità. L’eros non è più provocazione ma scoperta reciproca, un tentativo di sottrarsi ai condizionamenti e di vivere la quotidianità. Una scelta narrativa che restituisce verità e normalità ai sentimenti.

Con Camere separate Tondelli riflette sulla condizione omosessuale, sull’esistenza di una coppia dello stesso sesso, sulla possibilità di convivenza e riconoscimento sociale: interrogativi che restano attuali anche nei primi decenni del nuovo millennio.

Nell’epilogo del romanzo il destino di Leo si sovrappone a quello di Thomas: anche lui morirà dello stesso male, in solitudine. Ma qual è questo male? La malattia di Thomas resta un’ombra costante, una presenza non detta che amplifica il senso di precarietà. Camere separate è stato definito l’unico vero “AIDS novel” italiano, benché la malattia non venga mai nominata. Questa reticenza riflette il clima degli anni Ottanta, segnati da paura, stigma e silenzio: alcuni hanno ipotizzato tumori o altre cause per la morte di Thomas, ma il pudore con cui Tondelli sfiora la malattia sembra suggerire il contrario, perché infatti omettere una malattia “normale”? Se fosse stato un cancro, perché non nominarlo? L’ambiguità, più che chiarire, confonde, alimentando il sospetto di un male innominabile, com’era l’AIDS.

Il decorso narrato della malattia di Thomas corrisponde a quello dell’AIDS: un giovane che in poco tempo si consuma, i sintomi che compaiono due anni prima della morte, l’assenza di terapie efficaci. Thomas, a ventitré anni, sembra in salute ma dopo l’estate il corpo comincia a cedere e in poche settimane il crollo è completo. Leo assiste impotente: “Thomas sta morendo. A venticinque anni”. Il romanzo mostra come eros e malattia si intreccino: in una scena Leo vive un’esperienza erotica mentre pensa a Thomas che muore. Negli anni Ottanta il legame fra sesso, malattia e morte coincideva con l’AIDS, la strage di giovani che muoiono a ventisette, trenta, trentadue anni. La biografia dell’autore si intreccia inevitabilmente con il testo: Tondelli scrive consapevole di essere sieropositivo, in un doloroso congedo dal mondo. Leo porta i suoi tratti, i dettagli autobiografici disseminati nel romanzo lo confermano e la malattia viene raccontata non in modo spettacolare, ma come esperienza intima, concentrata sul dolore interiore.

La narrativa di Tondelli sembra abitata da figure che portano su di sé i segni della molteplicità e che rifiutano una definizione chiusa e definitiva, con particolare intensità in Pao Pao in cui il corpo, nella sua pluralità e nelle sue infinite possibilità, diventa uno dei principali protagonisti.

Questioni come la ricerca dell’identità, la scissione dell’io in frammenti molteplici, l’impossibilità di racchiudere l’esperienza individuale entro un modello unitario e valido per tutti, attraversano costantemente la scrittura di Pier Vittorio Tondelli. La sua narrativa sembra abitata da figure che portano su di sé i segni della molteplicità e che rifiutano una definizione chiusa e definitiva. Questa condizione si manifesta con particolare intensità in Pao Pao, il secondo romanzo dell’autore, uscito nel 1982, in cui il corpo, nella sua pluralità e nelle sue infinite possibilità, diventa uno dei principali protagonisti. In Tondelli la frattura interiore assume una forma più ampia e condivisa: i giovani militari, costretti a convivere nello stesso spazio della caserma, finiscono per rappresentare i molteplici aspetti di una medesima figura, quasi come fossero le tante facce di un unico individuo in continua trasformazione. In questo universo, i desideri e gli impulsi non si organizzano in traiettorie lineari e coerenti, si accavallano, si scontrano e si disperdono in un flusso instabile che rifiuta definizioni precise.

È una corrente fatta di spinte contraddittorie che non trovano mai un punto fermo e che, proprio per questo, aprono la possibilità di inventare nuove forme di relazione e di socialità. L’energia che emerge tenta di prendere le distanze da un ordine collettivo ormai logoro dando spazio al privato, all’individuale, al soggetto che si oppone alla norma e alla conformità. La caserma, luogo per eccellenza della mascolinità istituzionalizzata e disciplinata, viene ribaltata e descritta da Tondelli come un ambiente multiforme, in cui le storie personali si intrecciano e si confondono, costruendo un modello alternativo di normalità. È proprio qui che si forma un nuovo tipo di corpo maschile: non più il corpo imposto dal paradigma virile dominante, ma una corporeità diversa, plurale, sfuggente, capace di sottrarsi all’egemonia e di rivelare possibilità inedite.

Tondelli ci invita a guardare la realtà come un intreccio caleidoscopico, dove ogni tentativo di incasellare e definire si infrange nella vitalità di una confusione che non è mancanza, ma ricchezza.

Queste figure ibride e difficilmente collocabili possono essere collegate a quella schiera di personaggi marginali e irregolari che, in Altri libertini, trovano il loro culmine in una rappresentazione esasperata e spinta fino al grottesco. Nel suo esordio, infatti, Tondelli porta alla luce l’aspetto più estremo e deformato dell’essere umano e in particolare dell’essere donna, mostrando identità che si pongono ai limiti della convenzione. Nel racconto Mimi e istrioni, al centro non c’è un singolo protagonista, ma la teatralizzazione stessa dell’esistenza: la vita viene trasformata in un carnevale continuo, in una mascherata che diventa linguaggio di libertà. Attraverso il gesto trasgressivo i personaggi scardinano i vincoli imposti, liberano la coscienza e la esprimono nella sua dimensione più profonda e autentica. La paura e il senso di reverenza verso l’ordine sociale sono assenti: i protagonisti guardano al reale con uno sguardo nuovo, capace non di annientare ma di amplificare, di moltiplicare le possibilità di vita. È il corpo carnevalesco, con la sua forza dirompente, a incarnare la natura queer, storta, dell’interiorità, portandola all’esterno e rendendola visibile. Questo corpo, liberato dai legami imposti dalla società, diventa un punto d’incontro tra il bisogno individuale e l’aspettativa collettiva. Nella mescolanza di travestimenti, di fisicità alterate e di interiorità esposte senza pudore, si incrinano non soltanto le categorie tradizionali di maschile e femminile, ma la stessa idea che possano esistere confini fissi e rigidi.

Viene spontaneo domandarsi, allora, quale sia oggi il destino della lezione tondelliana: un insegnamento che negli ultimi anni sembra riemergere con forza, ma che raramente appare davvero assimilato. La sua capacità di far deflagrare le identità, di mostrarne la natura molteplice e irriducibile, resta un monito ancora attuale, mette in crisi le certezze dell’ordine binario e ci invita a guardare la realtà come un intreccio caleidoscopico, dove ogni tentativo di incasellare e definire si infrange nella vitalità di una confusione che non è mancanza, ma ricchezza.