Nel suo saggio Arte autodistruttiva. Per un’estetica della repulsione (Postmedia Books, 2024), Jacopo De Blasio affronta un tema poco esplorato, che sfida la concezione tradizionale dell’arte come creazione perenne e tangibile. Il volume esplora la pratica artistica dell’autodistruzione, una pratica estetica e concettuale, che a partire dalla seconda guerra ha messo in discussione consapevolmente il valore dell’oggetto artistico e la sua relazione con il pubblico e il mercato. Attraverso un’analisi che spazia dalla storia dell’iconoclastia alle più recenti manifestazioni artistiche contemporanee, l’autore offre una visione d’insieme di una pratica tanto estrema quanto significativa nella storia dell’arte e lo fa tracciando un percorso storico artistico che lega artisti e movimenti apparentemente distanti nel tempo e nello spazio.

Distruzione e autodistruzione nell’arte contemporanea

Il primo capitolo del libro affronta una domanda fondamentale: la distruzione dell’arte è sempre un atto di violenza o può essere un gesto consapevole e creativo? De Blasio distingue tra iconoclastia – la distruzione motivata da ragioni religiose, politiche o ideologiche – e vandalismo, un atto impulsivo e anarchico, ponendo in discussione il confine tra i due concetti. L’analisi si arricchisce di esempi storici e contemporanei, mettendo in luce il valore politico e simbolico della cancellazione di un’opera d’arte. Uno dei punti centrali del libro è lo studio della Auto-Destructive Art, un movimento nato negli Anni Sessanta con Gustav Metzger, che sosteneva la necessità di un’arte effimera, capace di autodistruggersi per denunciare il consumismo e la violenza della società. De Blasio ripercorre il percorso di artisti come Jean Tinguely, noto per le sue sculture meccaniche destinate all’autodistruzione, emblematica in questo caso è l’opera Homage to New York, opera destinata a distruggersi da sola, e Yoko Ono, che ha reso il corpo stesso un campo di battaglia attraverso le sue performance. La relazione tra corpo e autodistruzione viene analizzata con particolare attenzione nel capitolo dedicato alla Self-Harming Performance, dove si discute il lavoro di Marina Abramović, Gina Pane e Vito Acconci nel quale è il corpo degli stessi artisti ad essere sottoposto a un processo di autodistruzione.

L’articolo continua più sotto

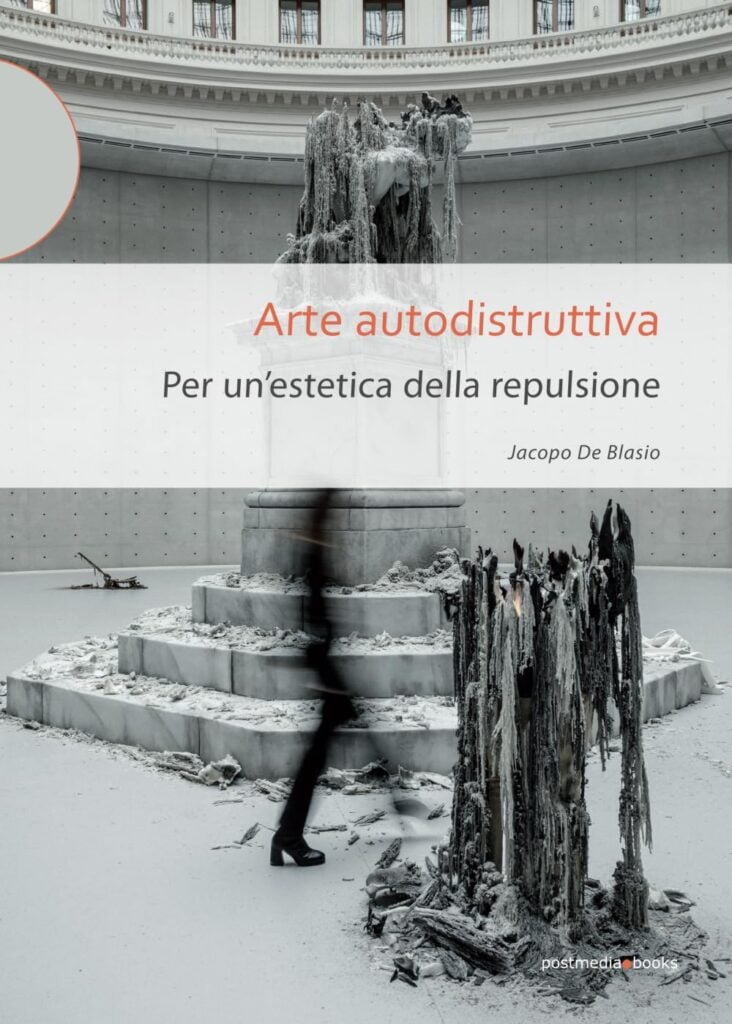

Copertina del libro di Jacopo De BlasioArte digitale e autodistruzione

Copertina del libro di Jacopo De BlasioArte digitale e autodistruzione

Il libro non si limita all’analisi storica, ma si interroga anche sulle implicazioni della tecnologia e del digitale nell’autodistruzione dell’arte. La smaterializzazione dell’opera, la replicabilità infinita e l’assenza di un originale fisico pongono nuove questioni sulla durata e il valore dell’arte nell’era contemporanea in cui l’opera si consuma non più attraverso il fuoco o l’acido, ma nella sua stessa esistenza effimera in rete. La riflessione sulla produzione contemporanea si spinge fino al caso Banksy, con il celebre Love is in the Bin, opera che si è autodistrutta nel momento stesso della sua vendita all’asta, trasformando il gesto in una dichiarazione ironica sul mercato dell’arte.

De Blasio riesce a costruire un saggio che non si limita a documentare, ma propone una chiave di lettura originale per comprendere questo tipo di approccio artistico. Quello che emerge dalla lettura è un’analisi originale capace di far approfondire aspetti di una pratica artistica con delle dinamiche proprie anche se declinata nelle maniere più disparate. Arte autodistruttiva. Per un’estetica della repulsione una lettura storica e concettuale di un fenomeno che ha attraversato l’arte del Novecento fino ai giorni nostri. Il libro collega episodi apparentemente isolati, costruendo una narrazione coerente e stimolante non si limitandosi alla sola analisi storica, ma sollevando questioni attuali sul ruolo dell’arte e sul suo rapporto con la società. La distruzione è ancora una forma di protesta? O è diventata, a sua volta, un dispositivo spettacolare, funzionale alle dinamiche del mercato?

Intervista a Jacopo De Blasio

Jacopo De Blasio (Roma, 1993) è storico dell’arte contemporanea, dottorando in Cultura visuale e chitarrista hardcore punk. Lavora come bibliotecario presso la Fondazione MAXXI e scrive per diverse riviste di settore, tra cui NOT/NERO, Kabul, TBD Ultramagazine e Antinomie. Si occupa di autodistruzione, studi postcoloniali e decolonialismo, nuovi media ed espressioni sonore. Per comprendere al meglio in che modo il libro Arte autodistruttiva. Per un’estetica della repulsione affronti il tema dell’autodistruzione come pratica lo abbiamo intervistato.

Jacopo De Blasio

Jacopo De Blasio

Come affermi tu nel libro l’arte ha sempre subito, in vari momenti storici, atti di distruzione. Ma è solo da un preciso momento che gli artisti volontariamente mettono in atto questo tipo pratica creativa. Che ragioni hai trovato nella nascita di questa esigenza?

Le ragioni sono sicuramente molteplici: da una parte la volontà di avanzare una critica puntuale al sistema dell’arte, tentando di mettere in crisi il mercato con la realizzazione di opere difficili o impossibili da vendere, dall’altra l’intento di soffermarsi sulla processualità del fare artistico, rivendicando la – presunta – autonomia decisionale dell’opera rispetto all’egemonia dell’artista. Ma la ricorrenza di temi centrali nella controcultura degli Anni Sessanta o Settanta, come ad esempio femminismo, consumismo ed ecologismo, attesta quanto sia un’esigenza riconducibile a uno specifico momento storico e culturale.

L’autodistruzione evolve, si trasforma, cambia e assume forme diverse. Secondo te è possibile definire questo approccio creativo come medium artistico? Come fosse pittura, scultura, videoarte ecc. ecc.

Più che un medium artistico, credo sia possibile definire l’autodistruzione come una tendenza sviluppatasi nella produzione artistica contemporanea. Assume più forme e si manifesta attraverso media differenti. La struttura stessa del saggio si articola attraverso le diverse modalità adottate nel corso degli anni da numerosi artisti per inseguire l’obiettivo dell’autodistruzione. In un certo senso, proprio come scrivi tu, rappresenta uno specifico ma eterogeneo approccio creativo, riconducibile probabilmente a un’intenzionalità condivisa piuttosto che al mezzo utilizzato.

Significativo è l’utilizzo del corpo da parte degli artisti in questo contesto autodistruttivo. Il corpo è un’entità politica e lo si vede quotidianamente utilizzato come strumento di conflitto e protesta. Secondo te questo utilizzo del corpo è nato prima nell’arte e poi si è diffuso nella cultura o viceversa?

Difficile stabilire l’origine di un determinato approccio alla corporalità. Anche in questo caso, credo sia necessario allargare lo sguardo al contesto di riferimento. Tematiche ricorrenti nel dibattito pubblico si ritrovano nelle opere citate nel libro. L’influenza è vicendevole. Il corpo è uno è sicuramente strumento politico. E colpirlo, danneggiarlo, ferirlo, distruggerlo significa minare quell’aura di sacralità in cui è da sempre e per sempre sarà avvolto, attirando l’attenzione. Proprio per questo il corpo risulta centrale in qualsiasi movimento e forma di contestazione. Tanto per infliggere quanto per subire violenza, la fisicità costituisce un elemento dirimente della protesta. A mio avviso, per esempio, è interessante sottolineare la predominanza femminile nelle pratiche di autodistruzione performativa. E, fatta eccezione per alcuni episodi pionieristici, il grado di efferatezza segue di pari passo lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa. Non a caso, con l’avvento della rete e successivamente dei social network, sembra necessario perseguire una sensazionalità senza precedenti per veicolare l’interesse del pubblico, sebbene per un lasso di tempo sempre più esiguo.

In un presente che non ha futuro come quello attuale vedi un evolversi della pratica artistica autodistruttiva contemporanea o questo tipo di ricerca si è affievolita?

Secondo me, l’autodistruzione continua a essere ancora oggi una forma espressiva quanto mai efficace. E l’assenza di prospettive, o quantomeno la difficoltà di immaginarne un futuro prossimo migliore del presente, contribuisce in tal senso a enfatizzare l’immediatezza comunicativa dell’autodistruttività. Basti pensare al caso Banksy. Per quanto le premesse siano sicuramente differenti e lontane da quelle, ad esempio, dei manifesti autodistruttivi redatti da Metzger tra gli Anni Cinquanta e Sessanta, credo sia innegabile che l’opera dell’anonimo street artist abbia portato l’autodistruzione, intesa come pratica artistica, a raggiungere una notorietà senza precedenti. Sono sicuramente numerose le persone a essersi avvicinate all’argomento proprio grazie a Banksy. Per questo ho deciso di riportare questo episodio alla fine del volume. Non penso che la ricerca autodistruttiva si stia affievolendo, anzi. Continua a evolversi e a cambiare forma, spesso rifuggendo da dogmi o mode del momento. Sebbene sia ormai un motivo presente nella storia dell’arte ormai da decenni, penso che l’autodistruzione sia un campo poco battuto e forse, anche per questo, ancora molto interessante.

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati